当地时间12月8日下午,复旦大学和上海科学智能研究院、北京中创碳投科技有限公司共同举办的“气候风险应对:技术创新与金融支持”的国际研讨会,在迪拜世博城COP28绿区中国馆顺利举行。作为联合国气候变化大会(即联合国气候变化框架公约第28次缔约方大会,COP28)绿区中国馆边会的一项重要议程,会上发布了复旦大学伏羲气候气象大模型和全球气候政策数据库(GCCMPD)等两项融合人工智能与气候、政策等多学科的国际性重大成果,得到国内外政产学研各界专家的高度关注,为更好应对气候变化和推动全球气候政策合作提供有力支撑。

随着全球气候变化持续加深,提升气候韧性的重要性日益凸显,技术创新和金融支持两方面的协同至关重要。新技术帮助我们更早、更准确地识别风险,金融支持则使我们得以有效地应对风险。人工智能技术的突破为应对气候变化提供了全新的视角和工具。

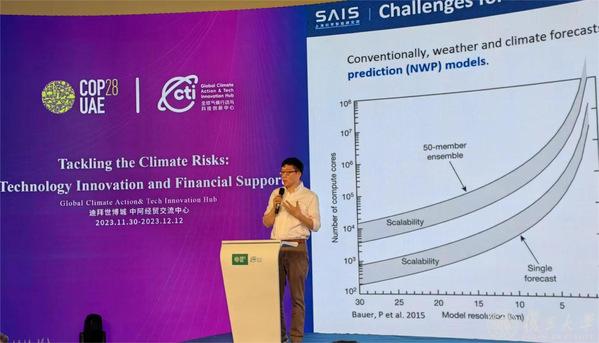

通过将AI技术与气候气象科学创新融合,上海科学智能研究院、复旦大学、中国国家气候中心联手打造了行业内首个次季节气候大模型——伏羲次季节大模型。模型突破了次季节尺度预测(45天预测周期)的国际前沿技术问题,实现了相比现有国际权威模型预报精度更准、空间颗粒度更高、预报周期更长、运行速度提升千倍的表现。模型发布人,复旦大学浩清教授漆远表示,次季节精准预报能力对于农业、交通、能源、金融等领域的灾害预警有着至关重要的作用。此次伏羲次季节大模型的突破令人鼓舞,有望在赋能可再生能源发展、新型电力系统建设、保障农业粮食安全、实现社会经济可持续转型方面做出贡献,帮助人类更好地应对气候变化带来的挑战。

上海科学智能研究院院长、复旦大学浩清教授 漆远

复旦大学大数据研究院副院长、上海能源与碳中和战略研究院院长、教育部国家发展与智能治理综合实验室执行主任吴力波教授团队利用机器学习和自然语言处理等新兴技术,构建了迄今为止最大规模、最细尺度的全球气候政策数据库(GCCMPD)。数据库内嵌文本和语义分析,可进行多政策交叉分析、提炼动态交互复杂特征,实现气候政策体系的国际对比、识别区域和行业气候治理行动短板、揭示演化路径和驱动机制。吴力波也应邀在会上发布了相关成果,她指出以GCCMPD为依托开展政策演化特征和驱动机制研究,预判各国政策演化趋势和阶段特征,剖析各国政策体系的优化设计,能够为国际气候合作机制的创新和优化提供有力支撑。

复旦大学大数据研究院副院长、上海能源与碳中和战略研究院院长、教育部国家发展与智能治理综合实验室执行主任 吴力波

研讨会还邀请到国内外政产学研各界专家学者和行业领袖,通过知识交流和深入对话,分享相关领域前沿思考和最佳实践,共同探讨能源气候领域内的技术创新及金融支持,以促进未来的协同合作及优化发展。中国能源研究会常务理事、国家气候战略中心创始主任李俊峰就“营造支持技术创新的市场生态”做了主旨报告。李俊峰在报告中指出建设全国碳市场是我国应对气候变化的一项重大制度创新,能够在实现碳达峰、碳中和目标中发挥重要作用。碳中和的本质是从资源依赖走向技术依赖的过程,发展和创新并举才能让我国能源结构真正改变。名古屋大学-中创碳投碳中和创新联合实验室主任、清华大学访问教授薛进军介绍了关于“绿色投资与零排放目标”的思考,并指出各国的碳中和进程以绿色、零碳、可持续发展为目的,探寻引起地球温暖化的自然和社会原因,通过理论和实证研究,实现节能减排等各种措施和各种自律行动,减少化石能源的使用,实现经济增长和碳排放的脱钩。博众智合能源转型论坛中国区总裁涂建军则围绕“可再生氢在中国煤化工脱碳领域的前景”做了介绍,考虑到“双碳”目标会在未来几十年分阶段实施,为使氢能产业与工业、交通和电力行业产生与电动汽车行业类似的减碳协同效应,可再生氢生产规模的扩张应与下游应用的规模化发展同步进行。国家气候中心研究员陆波介绍了“国内外气候预测领域技术创新的尝试”。中创碳投副总经理钱国强发布介绍了中创碳投自主研发的AI创新产品——中创碳知国际版:SinoCarbonAI。

中国能源研究会常务理事、国家气候战略中心创始主任 李俊峰

名古屋大学-中创碳投碳中和创新联合实验室主任、清华大学访问教授 薛进军

博众智合能源转型论坛中国区总裁 涂建军

中创碳投副总经理 钱国强

论坛最后,由剑桥大学访问教授张宁主持,儿童投资基金会中国区副首席代表刘强、中创碳投副总裁钱国强、安永大中华区金融服务可持续发展合伙人李菁参与圆桌讨论,共同探讨了技术创新与金融支持的协同与展望。

圆桌讨论环节 嘉宾主持

作为全球应对气候变化最重要的治理与对话平台,联合国气候变化大会不仅旨在推动各国政府协调气候行动,同时也是聚合全球产学研各界最新成果、促进非政府合作与交流的最高平台。此次复旦大学在COP28聚焦技术创新和金融支持两大关键议题,组织国际研讨,发布世界级成果,呼应了我国始终强调的以科技应对气候变化,推动绿色创新发展的指导思想,为突破全球气候治理合作困局传递了中国声音,也显示了以复旦大学为代表的我国科研力量在气候变化和人工智能交叉融合等创新领域的强大实力与前瞻布局。

论坛与会嘉宾合影