只有人,才能在时间和空间之间进行永恒的探索。他们中,曾经有个人叫谭其骧

1992年早春的一天,葛剑雄在处理他的老师谭其骧的信件时,看到一封发自美国传记研究所的信,通知谭其骧已入选“500位具有重大影响的领袖人物”。

此时,谭其骧正躺在上海华东医院三楼的一间单人病房中。小半年前,那天谭其骧跟葛剑雄通完电话后,一个人在家吃午饭,突然从座椅上向右侧倾倒,昏迷不醒。

葛剑雄将美国来信放在老师眼前,大声告诉他这一消息。谭其骧和平日一样紧紧攥着葛剑雄的手,嘴里发出谁也无法理解的声音。他究竟有没有听明白,这是葛剑雄无法判断的。半年后的8月28日,谭其骧离世,其间没有说过一句话。

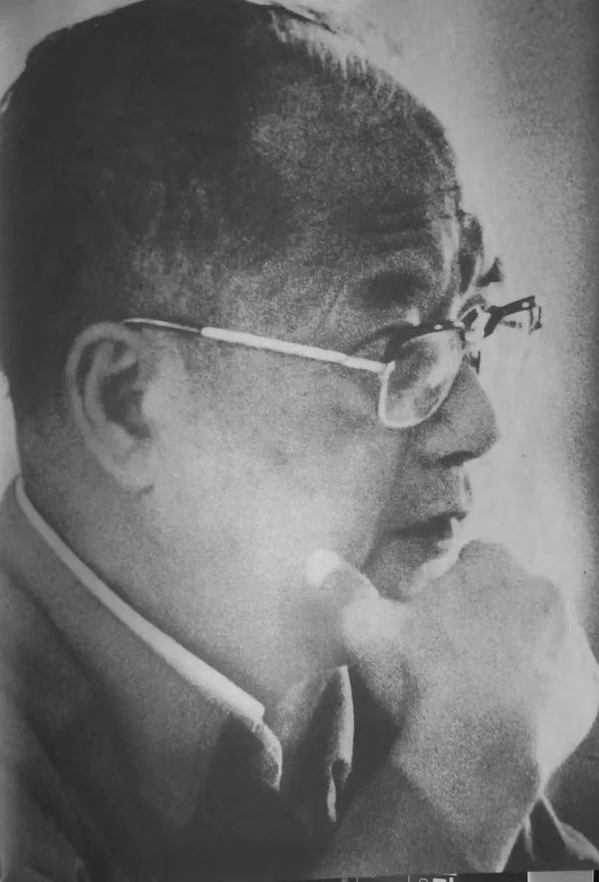

虽然在学术界,谭其骧被公认为中国历史地理学科的主要奠基人。但一生低调的他,并不为更多圈外人所知晓。

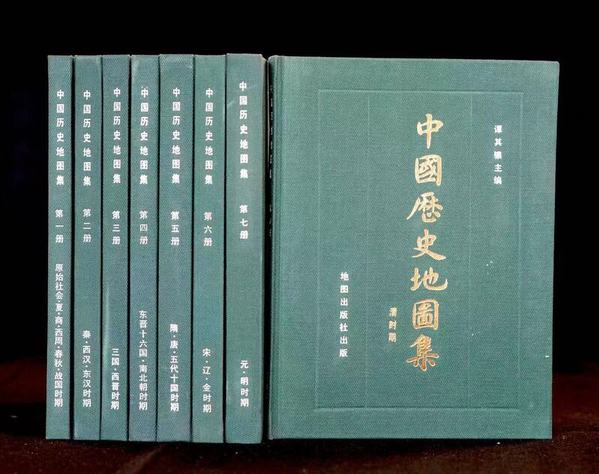

这个画了半辈子地图的人,离世后名声日隆。其中一大原因,是他主持编绘的《中国历史地图集》经受了时间的考验,以规模宏大、考证严谨而闻名于世,作为我国一部前所未有的大型历史地图集,反映了一个统一的多民族国家的缔造和演进过程。

这部地图集共8册、20个图组、304幅地图,收录了清代以前全部可考的县级和县级以上的行政单位、主要居民点、部族名,以及河流、湖泊、山脉、岛屿等约7万多个地名。除历代中原王朝外,还包括在历史中国范围内各民族所建立的政权和活动区域。因其内容完备、考订精密、绘制准确,被公认为同类地图集中的翘楚。

这不仅仅是一部里程碑式的著作,也开创了历史地理学科一个全新的时代。在葛剑雄看来,无论是人类社会,还是自然界,都离不开时间这个坐标,万物都有各自的过去,并且随时在产生新的过去,历史学有永远做不完的课题。同样,无论是人类社会,还是自然界,都离不开空间这个坐标,万物都有各自的空间位置,并且都在不断改变,地理学也有永远做不完的课题。

而能将时间和空间联系起来认识和研究的,只有处于其中的人。只有人,才能在时间和空间之间进行永恒的探索。葛剑雄说:“这些探索者中,曾经有我的老师谭其骧先生。”

大师档案

谭其骧:1911年2月生于沈阳,字季龙,浙江嘉兴人,历史学家、历史地理学家,中国历史地理学科主要奠基人和开拓者。1930年毕业于暨南大学历史社会学系,1932年获燕京大学研究院硕士学位,1980年当选中国科学院学部委员(今称院士)。1992年8月,病逝于上海。

访谈嘉宾

葛剑雄:1945年生于湖州,谭其骧弟子,中央文史馆馆员,复旦大学文科资深教授、博士生导师。

周振鹤:1941年生于厦门,谭其骧弟子,复旦大学文科资深教授、博士生导师。

谭德睿:1936年生于北京,谭其骧长子,上海博物馆研究员,中国传统工艺研究会原会长。

初识:授业师、得法师、一世之师

高渊:1978年报考谭其骧先生的研究生,是冲着谭先生去考的吗?

周振鹤:其实我跟当时绝大多数年轻人一样,并不知道谭其骧是谁,纯粹是因为恢复研究生招考制度,误打误撞进了谭门。

我是1958年考大学,因为数理化成绩好,就报考理工科,这是当时的风气。我的本科是福州大学探矿专业,说白了就是挖煤,是最苦的工作。毕业后我被分配到湖南岳阳当助理工程师,一干就是15年。如果1978年没有参加研究生考试,我现在应该是退休了的高级工程师。

高渊:一个学探矿的人想研究历史地理,谭先生有没有担心这个跨度有点大?

周振鹤:谭先生说过,招生应该不拘一格。他说不拘一格不是不讲条件,而是实事求是、从实际出发,特别要注意挑选那些有创造能力的人。

那年全国报考谭先生这个专业的,有几十个人,其中有历史系毕业的,有地理系毕业的,还有复旦大学历史地理专业的毕业生,但考试结果是我和葛剑雄成绩最好。我的大学本科跟历史地理完全没关系,葛剑雄更是没上过大学,高中毕业后当了十多年的中学教师。我们都是通过自学,在历史地理方面打下了基础。

高渊:研究生面试是谭先生亲自主持的吗?

周振鹤:那是1978年7月的一天,当时他患脑血栓住在医院,我们是在他病床前面试的,这也是我第一次见到他。

谭先生对我的面试成绩相当满意,因为我指出了王伯祥《史记选》里的一个注释有问题,他把“右泰华,左河济”中“泰华”解释为“泰山和华山”,我说我觉得“泰华”是指大华山,因为边上还有少华山,我还引了《山海经》里的话作佐证。谭先生当时觉得很奇怪,一个工科生居然能推翻王伯祥的注释。

高渊:入学后,谭先生是怎么上课的?

葛剑雄:当时谭先生录取了包括周振鹤和我在内的5个人,我们是那年10月份入学的,除了上课,他还接待我们的单独问学,修改我们的习作。

1980年底,我在《历史教学》上看到几条《中国历史大辞典》的试写条目,其中“北京”一条我觉得信息不完整,就告诉了谭先生,他鼓励我写下来,后来还在杂志上刊登了我们的通信和我所作的补充。那时候我才知道,这个条目正是谭先生写的,但他听了我的意见很高兴,还说一个人的学问总是有限的,我很受感动。

高渊:后来你们又考上了谭先生的博士生,他的教学方法有什么特点?

葛剑雄:我们5个研究生中,他们4位是1981年毕业的,我在前一年担任了谭先生的助手,已经留校工作了。1982年初首批博士研究生招生,周振鹤被谭先生招为博士生,我被录取为他的在职博士生。一年半后,周振鹤和我经教育部批准,提前通过论文答辩,1983年10月获得历史学博士学位,这是新中国成立后的文科首批博士。颁证仪式上,谭先生非常高兴。

谭先生对研究生采用启发式教育,除了讲授历史地理要籍像《禹贡》《汉书·地理志》和历代正史地理志,一般不上什么专业课,但他很愿意跟学生交流,经常一谈就是一两个小时。他总是说,好学生不是教出来的,你们得靠自己学。他最关心的是学生如何超过自己,所以每次听到跟他不同的意见,总是加以鼓励。他说:“我当然要超过钱大昕、王国维,你们更应该超过我,要不学术怎么能进步?”

周振鹤:从硕士生到博士生的那几年,谭先生对我们始终都以讨论对象相待,把我们当成会者来教,使我们的专业水平提高很快。他不预设论文题目,全凭我们的兴趣自行选择。我后来自己带研究生,也决不事先将他们的论文纳入自己的科研项目中,而是让他们有自由选择的空间。除非他们没有特别的思路,才给他们提出适当的建议。

谭先生对我而言,是一世之师,而不是一时之师。他是我的授业师,也是我的得法师。有的老师只领你入门,有的老师则伴随你的一生。

博士学位授予仪式,左起:周振鹤、谭其骧、葛剑雄

谭其骧与周振鹤

重任:一个持续千年的梦想

高渊:你进入谭门时,他主持的《中国历史地图集》编绘工作,进展到什么程度?

葛剑雄:这部图集最后完成的一个分册就在我们入学当年1978年出版的,至此内部版8册出全了。到了1979年初,谭先生大病初愈恢复工作,复旦大学历史地理研究所酝酿起草了《中国历史地图集》公开出版的请示报告,还有续编民国图的打算。这年年底,地图出版社给国家测绘总局打报告,要求公开出版图集。

高渊:编绘这部鸿篇巨制的源头,可以追溯到哪里?

葛剑雄:往远的说,这是一个千年梦想。中国历史悠久、幅员辽阔,从有文字记载以来,使用过的地名数以万计。而且,历代中原王朝的疆域范围往往超出今天的国界,朝鲜半岛北部曾经是汉朝的郡县,今越南的北部在公元10世纪前一直归属中原王朝,唐朝的西界一度到达咸海之滨,元朝的北界直抵北冰洋。直到鸦片战争前,清朝的西界和北界还远达巴尔喀什湖、萨彦岭、额尔古纳河、外兴安岭和库页岛。

同时,地名是在不断改变的,历史上存在不同时期同名异地和同地异名的现象。即使同名同地,它所代表的地域范围也不一定相同。就连同名的县,在不同时期也可能有不同的辖境,比县更高级别的郡、州、府、省的辖境的变化就更大、更频繁了。即便是专业人员,也无法记住这么多地名,需要查阅地名辞典等工具书。但如果想要知道这些地名所代表的地点和地域范围,就非借助历史地图不可了。

高渊:如果往近的说,又可以追溯到哪一年?

葛剑雄:那是1954年秋,毛泽东在中南海怀仁堂出席第一届全国人民代表大会,有一天与吴晗说起《资治通鉴》,毛泽东说这部书写得好,尽管立场是封建统治阶级的,但叙事有法,我们可以批判地读,但旧本没有标点、不分段落,今人读起来不方便。他又讲到读历史不能没有一部历史地图,以便随时查阅历史地名的方位。新中国成立前,一些书局虽然出版过几种历史地图,但都失之过简。

吴晗想起清末民初的杨守敬编绘过《历代舆地图》,内容比较详细,凡见于正史地理志的州县一般都上图,正符合毛泽东所提出的配合读史的需要。不过杨守敬的地图是以木版将分别代表古今内容的黑红两色套印在纸上,共34册线装本,而且将一朝版图分割成几十块,翻检起来相当不便。再者,杨守敬地图上的“今”是清同治初年胡林翼刊行的《大清一统舆图》,许多州县的名称、治所已不同于50年代的“今”了,必定也会给读者带来许多麻烦。因此,他向毛泽东建议,在标点《资治通鉴》的同时,也应该把杨守敬的《历代舆地图》加以改造。毛泽东赞成吴晗的建议,就把这两件事都交给他负责办理。

高渊:当时就确定由谭先生负责地图绘制?

葛剑雄:1954年11月2日成立了“标点《资治通鉴》及改编《杨图》委员会”,由吴晗和范文澜领衔,前一项工作由王崇武为召集人,顾颉刚为总校对,很快就开始了工作。后一项工作,吴晗想到了谭其骧,委员会一致同意请他进京主持,责成高教部向复旦大学借调,时间暂定一年。吴晗还写信向毛泽东汇报,毛主席回信表示同意。

高教部致信复旦大学校长陈望道,陈校长亲自来到谭其骧的寓所,要他春节后赴京报到。谭先生既感兴奋又觉突然,根据他的经验,校绘杨守敬地图的工作量会很大,并非一年之内所能完成。

后来果如他所料,标点《资治通鉴》的工作很快完成,而改编《杨图》则需要延长时间,这个委员会的正式名称便改为“重编改绘杨守敬《历代舆地图》委员会”,简称“杨图委员会”。

高渊:但后来其实脱离了《杨图》,另起炉灶了?

葛剑雄:当时有两种意见。一种意见是底图的山川框架仍根据《杨图》和《大清一统舆图》,只是把图中的晚清府厅州县名称改用今名。谭先生持另一种意见,他认为晚清与现在政区的差异不仅是建置和名称的不同,有很多是晚清以后的新建置,还有不少新设的政区虽然在晚清也有同样的名称,但治所已经不在原来的地方。更何况《大清一统舆图》是19世纪50年代根据18世纪测绘的《内府舆图》缩编而成的,错误不少,新中国成立后所绘制的地图已有了高得多的准确度,为什么不采用精确的新图呢?

谭先生的意见得到了侯外庐、恽逸群等人的赞同,但吴晗支持前一种意见,他可能想尽快完成毛主席交办的任务,谭先生的方案当然可以大大提高质量,但工作会旷日持久。

在北京工作了一年多后,谭先生才回到上海。后来几年多次往返于京沪,工作中发现《杨图》的讹误脱漏,比原来估计的要多得多,既然发现了就不能不改正和增补。一直到1959 年初的一次会议上,吴晗同意重新设计方案,彻底抛弃《杨图》的旧体系,这对保证这套地图集的精确性起了决定性作用。

工作中的谭其骧(左二)

葛剑雄陪同谭其骧拜访周有光夫妇

绘图:专人保管的保密地图

高渊:根据后续排定的计划,这套地图集应该在什么时候完成?

葛剑雄:1965年7月,在北京和平饭店召开了历时最长的一次制图工作会议。先是内部审稿,再是组织外审,将元明图全部审完。在8月中旬的大会上,确定了到1967年底完成全部编稿的目标,又决定增加大比例尺历代首都城市图。

当晚,吴晗在新侨饭店宴请与会主要人员,想到再过两三年就能完成这项大工程,可以向毛主席呈上一套他读史所需的历史地图集时,吴晗的兴致很高,频频举杯向谭先生劝酒。谭先生虽然明白余下的工作量还很大,但也为任务的落实感到欣慰,但他不会想到,这是他与吴晗的最后一次见面,第二年“文革”就开始了。

高渊:再次启动编绘工作是哪一年?

葛剑雄:那是1969年5月,谭先生刚结束在青浦农村的劳动改造,临时接到开会通知。经过几天大批判“开路”,开始讨论修改4年前最后一次会议所定的编例。中断多年的编图工作就此恢复了,原因很简单,因为这是当年毛主席交办的事。

高渊:恢复后的编图重点放在哪里?

葛剑雄:其实在“文革”开始前,图集的大部分图幅的初稿已经编出或备齐了资料。更重要的是,经过多年的摸索,已经掌握了编绘方法。在谭先生的悉心培养下,一些当年还不知历史地图为何物的大学生已能够独当一面,承担重要图幅的编绘了。

但“文革”前只画到明朝,没有画清朝,因为与当时存在的边界问题关系太密切。恢复编图后,清图不仅要求先画,而且被当作重点。开始几个月由复旦大学一家搞,后来跟原来的协作单位联系,邀请它们参加。各单位的分工基本上同“文革”前一样:中央民族学院负责东北,南京大学负责北方,中国社科院民族所负责西北,近代史所负责西藏,云南大学负责云南两广,复旦大学负责海疆。复旦不仅负责汇总,还派人去参加民院、民所、近代史所的编绘工作。

当时“文革”还没结束,不少人还没得到解放。有一次在上海开会,谭先生见到了云南大学教授方国瑜,一问才知,方国瑜事先一无所知,是从“牛棚”直接去火车站的,他还以为要被送到什么地方去接受新的审查。

高渊:编图工作的标准有没有出现变化?

葛剑雄:就在恢复编图不久,1969年8月就有单位提出,中原王朝分幅图中除了画标准年代的疆域外,还应画出王朝曾达到的最大疆域,在不影响原来分幅比例尺的原则下,或在标准年代分幅图上补充最大疆域的那块地方,或作插图附在该分幅图中。比如,明代哈密八卫应在明陕西幅中表示,又如明代洪武年间王朝疆域曾到西拉木伦河,洪武时这块疆域应补画在京师幅中。

但由于中原王朝的疆域盈缩一般不会在同一年代中出现,往往在某一方向达到了极盛,另一方向却缩小了,所以这样做实际上必定要将属于不同年代的疆域合在一幅图上,以拼凑出一个“极盛疆域”来。

为了使明图能显示明朝的极盛疆域,有人建议将其标准年代改为宣德三年,但这样做也未必能达到目的,于是一部分人提出干脆取消标准年代。最终讨论决定,仍用宣德十年,但边界要画极盛版图。

高渊:这套地图集是什么时候定名并内部出版的?

葛剑雄:1974年4月,谭先生到北京开了一个多月的会,讨论了元明西藏图、南海诸岛的画法等重要问题。那次会议确认图集用《中国历史地图集》的名称,由地图出版社内部发行,先出8开本,供领导同志和专业部门使用,然后出16开本,适当增加发行量。

当年11月,地图出版社向新华书店上海发行所发去了“请协助做好《中国历史地图集》发行工作”的公函,表示经各编辑单位商议,决定用“中华地图学会社”名义出版。图集全套共分8册,分8开精装、8开散装、16开普及本三种。除编辑单位和社内样本等留精装400套、散装100套外,其余分发到全国地师级单位,或凭地师级介绍信供应。

当时没什么书可买,地图集很快发售一空。陕西师大教授史念海后来跟谭先生说起,他到过一个师级单位,负责人说,上面配下来一套什么地图,是保密的,因此专门派了一个人保管。他请史念海看看,这地图到底有什么用。史念海一看,就是这套《中国历史地图集》。

高渊:毛泽东有没有亲眼看到这套地图集?

葛剑雄:地图集陆续出版期间,谭先生曾经问过是否应该呈送毛主席、周总理和其他中央领导,得到的答复是,等出全后一起送。但到1976年9月毛泽东逝世,图集还没有出全,毛主席最终没能看到他要求编绘的历史地图集。我想,如果没有“文革”,这套地图集早就应该放在他床边了。

主编:三十年功名尘与土

高渊:对于这套地图集的公开出版,谭先生持什么态度?

葛剑雄:1980年初,谭先生给中央领导写信,反映《中国历史地图集》是全国有关专家学者20年辛勤劳动的结晶,无论是内容的丰富性,还是编制的科学性、准确性,都远远超过了以往的同类历史地图,这是我国史学界一项具有重要意义的科学成果,呼吁尽快公开出版。

这封信批转给中宣部后,有关领导批示同意。随后谭先生开始考虑修改方案,发现问题并不简单,他详细罗列了需要修改的地方。这不是一份普通的方案,其中总图和分幅图的具体修改意见,实际上是对“文革”所造成的错误的全面纠正。

高渊:地图集的修订历时8年多,为何持续这么久?

葛剑雄:一部分原因是,在修订工作中不断有人提意见。对这些意见,无论是否正确,谭先生和同事们都认真作了研究,凡言之有理又能够反映在图上的,一般都在修订中得到采纳。即使是非专业人员或普通读者的来信,也受到应有的重视。

另外,地图集因涉及台湾、疆域、与邻国关系、少数民族等敏感问题,使得修订和审定花了较长时间。谭先生始终坚持一点,要根据历史事实来画图,绝不能违背史实。

1986年8月,由中国社科院院长胡绳主持的讨论会在北京举行,经过一天半的讨论,有时是很激烈的辩论,最后基本取得了一致意见,并决定在第8册后记中写明:图集系学者研究成果,不代表政府观点,学术界虽有不同意见,图上只能表示其中一种。

高渊:1988年12月第8册出版,公开本终于出齐了。当时,谭先生是怎样的心情?

葛剑雄:1989年3月,中国社科院召开庆祝《中国历史地图集》出齐大会,胡乔木、胡绳等七八十位领导和学者与会,我也随同谭先生前往。他在会上说,在庆祝胜利的时候,最大的遗憾是,对这部图集曾寄予厚望的毛主席和曾关怀编绘工作的周总理没能看到图集出版,最令人痛心的是,主持这项任务达11年之久的吴晗同志,在“文革”初就遭残酷迫害,匆匆离开了我们,还有很多专家学者已先后去世,图集凝聚着他们的心血,他们的名字与图集共存。

在场的人都知道,谭先生为图集作出了最大的奉献,但他唯独没有提到自己。

高渊:从1955年算起,谭先生主持图集编绘30多年,这个主编当得很费心费力吧?

葛剑雄:这是一项大工程,要协调全国十多家单位。从一开始,吴晗就反复强调主编责任制,他对谭先生说:“集体的著作不赋以主编以裁决的权力是不行的,我们这套图必须认真实行主编负责制。你是主编,你得对每一幅图的内容负责。”他不止一次在会上着重声明:“委员会不接受没有谭其骧签字的图稿。所有图稿,最后都得由主编审查通过后签字,委员会才能交付出版社。”

那些年里,除了外出开会或活动,谭先生每天的安排一般都是白天到校工作,中午有一段午休时间,晚上工作到深夜,甚至黎明。我查过他1955年到1965年的论著目录,这期间他发表的论文只有12篇,而1956、1957、1958、1964这4年完全是空白。谭先生把他44岁之后的学术研究黄金岁月,都贡献给了《中国历史地图集》。

高渊:谭先生得到了什么回报?

葛剑雄:从“名”的角度看,内部版没有署名,公开版的封面写上了“谭其骧主编”。从“利”的角度看,内部版出齐5年后,谭先生分两次领到了7214.4元稿费,公开版领到了5231元稿费。图集获上海市社会科学优秀成果特等奖,奖金总共3000元,谭先生分到最多的一份——220元。

但历史是公正的。1980年4月8日,胡乔木在中国史学会代表大会上指出:“解放以后,我国史学界做了很多工作,其中最有成绩的工作之一,就是在谭其骧同志和其他同志领导之下编纂的《中国历史地图集》。这项工作还没有最后完成,但它是非常了不起的工作,可以帮助我们了解我国领土的历史。”

治学:一块拧不紧的手表

高渊:你们是四个兄弟姐妹?

谭德睿:对,我是长子,大妹谭德玮,弟弟谭德垂,小妹谭德慧。在我们的记忆中,父亲是一个一生都刻苦勤奋的人,他几乎夜夜都工作到凌晨。我们寒暑假回家,有时睡在客厅沙发上,半夜醒来经常看见爸爸在蹑手蹑脚地走路,看到我们醒了,他会关切地问,把你吵醒了?

父亲年复一年、日复一日伏案工作写作到凌晨,即使是中风后左半身不遂仍然如此。每年只在除夕夜与子女们玩一次清光绪年出版的拼图游戏《益智图》,午夜钟声一响,子女们入睡,他继续伏案工作。

只要有一点时间,他都在思考问题、研究学问,因为在内心深处,他时时都在穿越千年的时光,在触摸祖国的山川河流。他以此为己任,终身以此为乐。

高渊:父亲跟你们讲过他的经历吗?

谭德睿:父亲曾经说过,他的经历其实很简单,从暨南大学毕业后,去北京读燕京大学研究院,然后进北平图书馆当馆员,同时在大学里兼课。1935年辞掉图书馆的职务,专门在大学里教书,北平的辅仁、燕京、北大、清华都教过,都是兼任讲师。1940年春进入大后方,担任当时在贵州的浙江大学副教授,1942年31岁时升任教授。抗战胜利后,随浙大复员到杭州。新中国成立后高校院系调整,他转到复旦大学任教。

可以说一辈子在大学里过日子,在大学里学的是历史,教的是历史,教得最久的一门课是中国历史地理。

20世纪40年代,谭其骧、李永藩夫妇和孩子们

高渊:在你的记忆中,父亲除了勤于做学问,还有什么特点?

谭德睿:父亲这辈子遇到过很多事,但他生性豁达、为人低调、从不张扬、厌恶浮夸,不管是政治上、工作上还是生活上的事,再如何烦扰不堪,他都能撇开,专心干自己的事情。这一点我有点像他,可是在智慧和勤奋上跟他差远了。

父亲曾说过,有人以为搞历史地理的人记忆力一定很好,其实他的记忆力并不好。但汉朝1500多个县,大部分他都能记得属于哪个郡国,在什么地理位置,因为几十年来他把一部《汉书·地理志》几乎翻烂了。

我45岁时从工业系统调入上海博物馆从事学术研究,父亲叮嘱过两件事:一是要勤奋治学,绝不能浮夸; 二是不能收藏文物。41年来,我始终牢记他的嘱咐,科研上取得了一些成绩,从没收过一件文物。

遗憾的是,我们兄妹四人没人继承他的事业。我毕业于上海交大,学的是铸造专业,毕业后从研究现代铸造转而研究古代青铜器和艺术铸造,才算与历史沾了点边;大妹毕业于吉林工业大学,学企业管理;弟弟高中毕业后,响应号召去新疆石河子财经学校读了专科,在上海动物园退休;小妹比我小10岁,小学毕业后被招进上海市体育学校练投掷,“文革”期间到长兴岛成为上山下乡知青。

高渊:你父亲有什么爱好?

谭德睿:父亲是昆曲票友,京剧、评弹等他都喜欢。我幼年时,父亲在贵州遵义浙江大学任教,还听过父母清唱昆曲《贩马记》。上世纪60年代初,父亲有一次去北京,吴晗编了京剧《海瑞罢官》,特地派车接他去看戏,主演是马连良。看完戏,吴晗问我父亲觉得怎么样,父亲说,这不是京戏,京戏是讲唱功做功的,你那是编故事。当时他们谁也不会想到,这部戏后来与政治牵连得那么深。

谭德睿夫妇在谭其骧铜像前

高渊:鲜为外界所知的是,谭先生年轻时还有过一段革命经历?

葛剑雄:那是1926年,受进步思潮影响,谭先生考入由共产党人创办的上海大学,并加入了共青团,经常上街发传单、演讲。上海工人第三次武装起义时,他带着手枪上了前线。“四一二事变”后,上海大学被封,他被国民党宪兵关押,因查无证据被保释出狱。他找不到组织,短暂的革命生活才被迫画上了句号。

后来我曾问他,如果当时找到了组织,会不会继续参加革命?他说当然。我又问他,面对白色恐怖,就不害怕吗?他说,当时一点也没想过。

高渊:他愿意主编《中国历史地图集》这样的皇皇巨著,多少也能看到年轻时的那股子革命精神?

葛剑雄:他与革命擦肩而过后,就转而投身学术,从此再也没改变。就在耗尽他半辈子心血的《中国历史地图集》公开出版后,他说这固然是中国历史地图史上一项空前的成就,但严格说来,还只是一个开端,因为这仅仅是一部以疆域政区为主的普通地图集。而要真正称得上完整的历史地图集,就应该把历史时期自然、经济、政治、军事、民族、文化等所有能够用地图表示的地理现象,全都画出来,只有等这部地图集完成了,绘制中国历史地图的事业才算大功告成。

从1982年底开始,他牵头主编《中华人民共和国国家历史地图集》,这是一项前所未有的新课题,也碰到了前所未有的新困难。但谭先生一如既往,为此倾尽自己的全力。

高渊:谭先生晚年多次中风,在生命即将走到尽头时,他想得最多的是什么?

葛剑雄:他在1978年第一次中风后,医生要求他改变工作到凌晨的习惯。但他依然故我,有时候甚至保姆早上出门买菜了,看到他还在伏案工作。我得知后就去劝他,他说其实他也不想睡得这么晚,但他中风后手没力道,拧不紧手表发条,经常手表停了不知道,还以为时间不晚。我去给他买了一块电子表,他从此再也没有换过。

但在1991年10月,他昏迷前几天,日记里都记着每天工作到凌晨三点。1992年8月下旬,他进入弥留阶段,我对着他的耳朵大声说:“先生,你放心,地图集的事,其他的事,我们会做好的!”

青年谭其骧

青年谭其骧(中)

两栖:没有专著的大学问家

高渊:1980年,谭先生被选为中国科学院学部委员,就是今天的院士。他得知后,是什么反应?

周振鹤:当时我向他表示祝贺,他却出人意料地说,中科院学部委员里老浙大的人多,所以认识我的人多。言下之意是认识他的人多,投他的票的人也多,这才成了学部委员。

这话给我极深的震动。这不是一般的谦虚之词,而是真正有学术底气的学者才会说的。同时也教育我,无论什么时候,在无涯的学术研究中,始终要对自己有清醒的认识,切勿以为自己就是真理的化身。

高渊:他以文科教授的身份,成为中科院院士,这是极为罕见的吧?

葛剑雄:确实如此,这在新中国哲学社会科学发展史、教育史和复旦大学的校史上,都留下了光彩的一笔。

其实谭先生是跨界的。首先是社会科学家,因为他是研究历史的。他毕业于暨南大学社会历史学系,主修历史,在燕京大学完成研究生学业,导师是史学大师顾颉刚,后来在多所大学教中国史,还长期担任复旦大学历史系主任。他发表过上百篇论文,不少已成为中国史研究的经典之作。《中国大百科全书·中国历史卷》出版时,他是列入条目的为数不多的在世历史学家之一。

同时,他也是自然科学家,因为他还研究地理。1934年,他跟导师顾颉刚一起发起成立了禹贡学会,这是我国第一个以研究历史地理为宗旨的学术团体,同时出版《禹贡》半月刊。他在辅仁大学教的第一门课是中国地理沿革史,这门课后来发展成中国历史地理学,他一直教到晚年。他同样被列入了《中国大百科全书·地理学卷》,也是列入条目的少数健在的地理学家之一。

正因如此,谭先生生前曾戏称自己是“两栖动物”。

高渊:有人曾说,他的“两栖”多少有点家族渊源。

葛剑雄:对,谭氏堪称浙江嘉兴明清以来的望族,属书香门第,但到清道光年间,就已“弃儒服贾”,同治年间因经商而成巨富。谭先生的祖父是举人,父亲是秀才,清末废科举后父子俩立即游学东瀛。他的父亲在日本学的是铁道专业,回国后曾担任沈阳皇姑屯车站站长,同时又善诗词,参加南社。

谭先生在青少年时代已有了“两栖”的倾向:有旧学根底,却一度醉心于新文学,发表过小说;读过英语专业,又转学历史,同时对地理情有独钟,兄弟间常以背诵地名并记忆方位比高低。

高渊:1959年,谭先生在复旦大学创办了中国历史地理研究室,1982年建成中国历史地理研究所,他是首任所长。中国历史地理这个学科,可以说是他奠定的?

葛剑雄:他是这门学科的主要奠基人。经常有人问我,你们究竟是研究历史,还是研究地理?还有人说,你们真不简单,既研究历史,又研究地理。我不得不以最简单的话来解释,历史地理本身就是一门学科,并不等于历史加上地理。

这是由这门学科的特殊性所决定的。历史地理学的研究对象是历史时期的地理,而地理本身就包含着自然和人文两大方面,涉及自然环境和人类社会,或者说跨文理两科。更确切地说,谭先生自觉地选择了这样的学术使命——在时间、空间、人类这三维结构中探索真理。

高渊:谭先生是大学问家,但他一生著述并不多。如果他不把大量时间放在地图集上,会不会留下更多著作?

周振鹤:除了《中国历史地图集》,谭先生只有两本论文集——《长水集》及其续编,甚至连一本专著都没有。如果不主编地图集,他的个人学术成果当然会更丰富,但依我想来,也未必会有许多专著行世。因为他的理念跟别人不同,能用文章说明的问题,就不用专著的形式来发表。

他在担任《历史地理》主编时,在所审阅的稿件上经常会写下这样的评语:“这是一两句话就能说清的问题,为什么要写这么一大段话?”在他最擅长的疆域政区方面,他都没留下一部书稿,长使后人扼腕叹息。好在去世前一年,终于拨冗写出了4万多字的《简明中国历史地图集》的图说,才稍稍弥补了这一遗憾。

谭先生真正是将自己的一生献给了集体事业。其实在历史地理之外,他还有许多真知灼见来不及发表,譬如在民族史方面。因此我总在想,真正有学问的人是带着一肚子学问离开的,而不是将墨水倒光了,靠空谈度日。

中华书局新近出版的《谭其骧历史地理十讲》

高渊:谭先生对你最大的影响是什么?

周振鹤:应该说,是一种做学问的精神。别人做不出的东西我要做,要不畏难,不计利害,只论是非。事情对不对是最要紧的,只管它是真是假、是虚是实,有没有用是次要的。

经常有人会问,你做这个有什么用?我说,学问的东西不管有没有用。也有人帮我们说话,说无用有大用。我不完全赞同这个观点,学问是不管有没有用的,不是说因为“无用有大用”,我们才去做。学问的关键就是我们要去解决它,要去弄清楚其中的是非,这才是最重要的。