近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2024年7月的科研成果吧~

以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

2024.7 科研成果一览

章真、徐烨团队与合作者揭示肿瘤完全缓解率超50%!上海专家发布局部晚期直肠癌TORCH方案

2024年7月1日,复旦大学附属肿瘤医院章真教授、徐烨教授牵头的一项多中心临床研究(TORCH研究)证实,通过“短程放疗联合化疗、免疫治疗的全程新辅助治疗(iTNT)”方案,可有效提升局部晚期直肠癌退缩疗效,肿瘤完全缓解率超过50%,有望成为局部晚期直肠癌患者实现“保肛”治疗的新选择,该研究在国际上首次证实了这项联合治疗方案的有效性和安全性。相关研究结果题为“Randomized Phase II Trial of Immunotherapy-Based Total Neoadjuvant Therapy for Proficient Mismatch Repair or Microsatellite Stable Locally Advanced Rectal Cancer (TORCH)”于肿瘤学领域期刊《临床肿瘤学》(Journal of Clinical Oncology)杂志刊发。

论文地址:https://doi.org/10.1200/JCO.23.02261

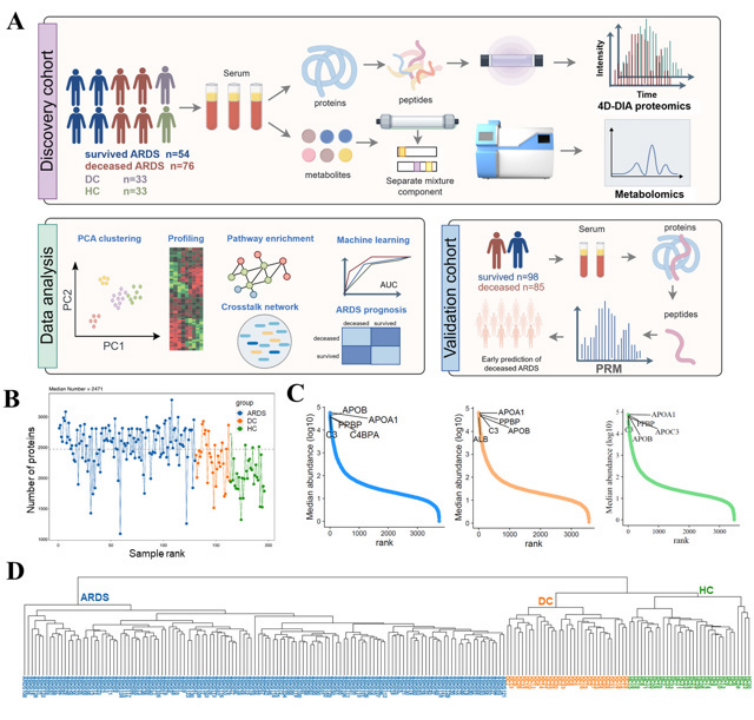

王伟炳团队联合研究并报道了急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的潜在生物学机制和治疗靶点

2024年7月2日,复旦大学公共卫生学院王伟炳团队与复旦大学附属中山医院宋振举教授团队在急危重症领域期刊Critical Care,发表了题为 “Integrative multi‑omics analysis unravels the host response landscape and reveals a serum protein panel for early prognosis prediction for ARDS”的研究论文,报道了急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的潜在生物学机制和治疗靶点。寻求有效的治疗和精确的预后预测方法对于提高ARDS患者的生存一直以来是医学界广泛关注的重点。该研究使用蛋白质组和代谢组全面分析ARDS的生物学特征和潜在机制,可以为ARDS治疗和预后预测研究提供全新的视角。

论文地址:https://doi.org/10.1186/s13054-024-05000-3

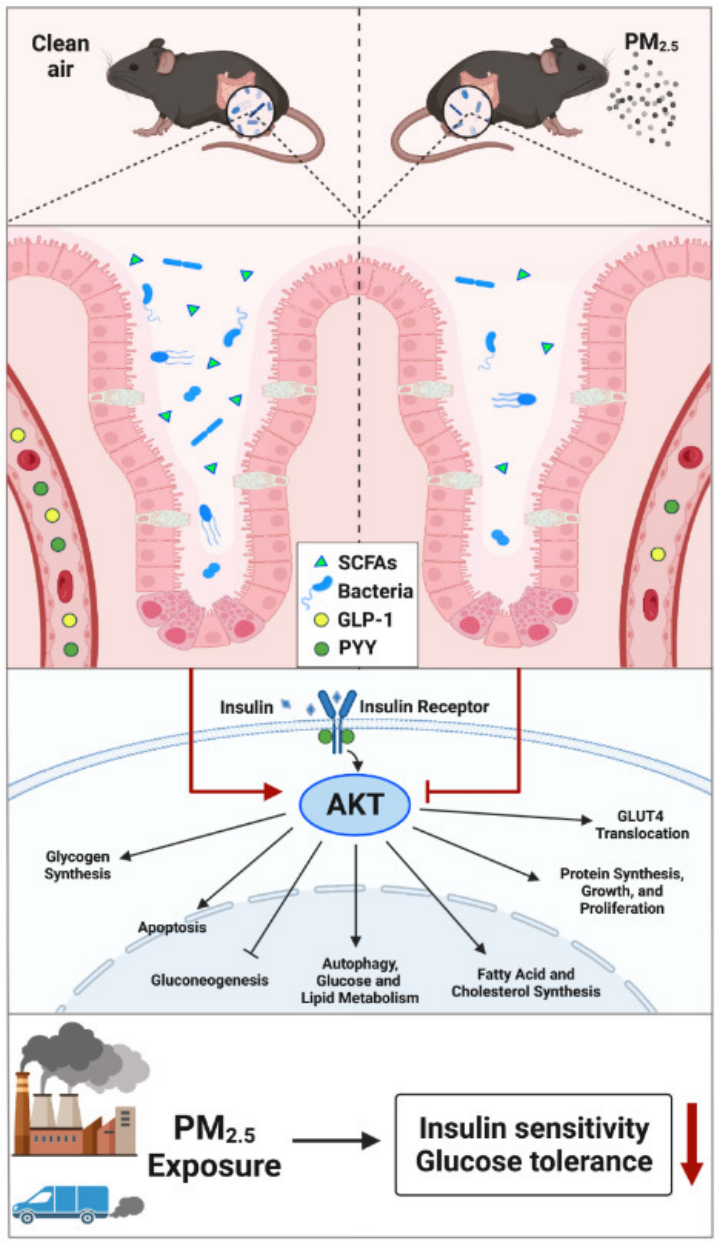

徐燕意团队与合作者揭示肠道菌群及其代谢产物短链脂肪酸在大气PM2.5暴露导致的小鼠糖代谢异常中的关键作用

2024年7月2日,复旦大学公共卫生学院徐燕意团队联合马里兰大学医学院应哲康团队在环境健康领域期刊Journal of Hazardous materials发表了题为“Gut Microbiota Mediates Ambient PM2.5 Exposure-induced Abnormal Glucose Metabolism via Short-chain Fatty Acids”的研究论文,研究揭示了肠道菌群及其代谢产物短链脂肪酸(Short-chain Fatty Acids, SCFAs)在大气PM2.5(Fine particulate matters, PM2.5)暴露导致的小鼠糖代谢异常中的关键介导作用。

论文地址:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389424016753

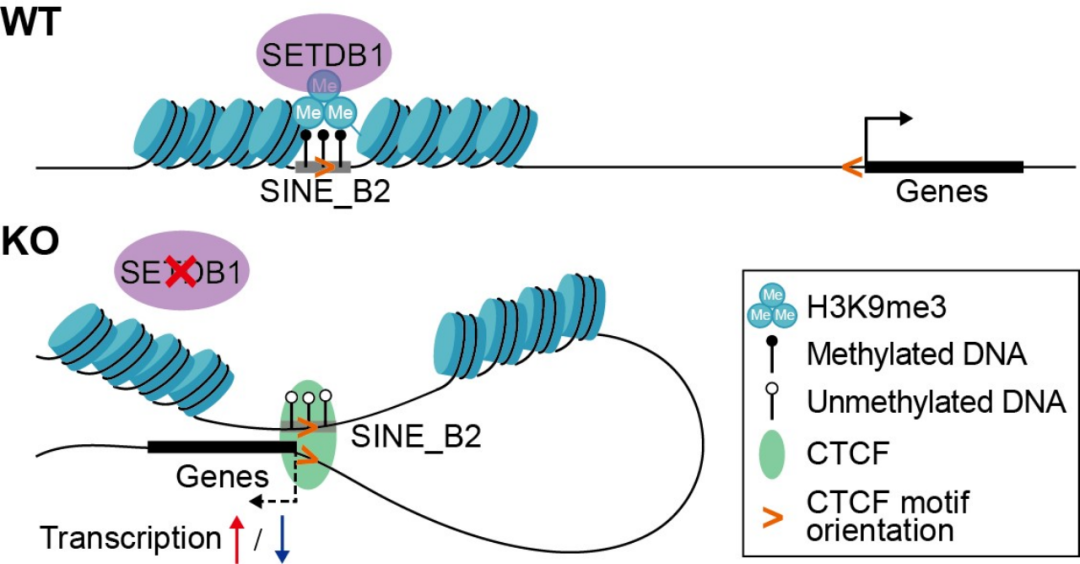

江燕团队与合作者揭示SETDB1调控神经前体细胞中短散在核元件和染色质环构象的分子机制

2024年7月3日,复旦大学脑科学研究院江燕团队与复旦大学基础医学院刘赟团队,在《基因组生物学》(Genome Biology)杂志上发表题为《SETDB1调控神经前体细胞中短散在核元件和染色质环构象》(SETDB1 regulates short interspersed nuclear elements and chromatin loop organization in mouse neural precursor cells)的研究论文,揭示了小鼠神经前体细胞(NPCs)中组蛋白甲基转移酶SETDB1调控SINEs活性和染色质环构象的表观遗传分子机制,及其在NPCs增殖中的作用。

论文地址:https://doi.org/10.1186/s13059-024-03327-2

孙蕾团队与合作者揭示冠状病毒同时挟持细胞糖受体和蛋白受体入侵人体的分子机制

2024年7月3日,复旦大学生物医学研究院研究员孙蕾和上海科技大学免疫化学研究所教授杨海涛、免化所特聘教授/清华大学教授饶子和院士等在《细胞》(Cell)上共同发表了题为“TMPRSS2 and glycan receptors synergistically facilitate coronavirus entry”的最新研究,揭示了人类冠状病毒HKU1(HCoV-HKU1)同时利用细胞表面糖受体和蛋白受体入侵人体的精确分子机制,并首次发现这两类受体在病毒入侵过程中展现出协同的工作机制。该研究不仅拓展了对冠状病毒如何入侵宿主这一关键过程的理解和认识,解决了冠状病毒受体研究领域长期以来悬而未决的一个关键科学问题,也为开发抗冠状病毒的新策略奠定了重要理论基础。

论文地址:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00656-1

贾英男团队在应用数智技术开展膳食质量评估方面取得进展

2024年7月4日,复旦大学公共卫生学院贾英男团队在行为科学领域期刊International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,发表了题为“Relative validity of an intelligent ordering system to estimate dietary intake among university students from a medical school in Shanghai, China”的研究论文,报道了校园智慧点餐系统所收集的在校膳食数据能够高效、准确地评估学生的日常膳食摄入情况。

论文地址:

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-024-01619-1

周玉峰团队报道芳香烃受体通过调控多胺代谢抑制巨噬细胞焦亡和炎症性肠病

2024年7月8日,复旦大学生物医学研究院/附属儿科医院周玉峰团队于Theranostics杂志发表题为“Aryl hydrocarbon receptor confers protection against macrophage pyroptosis and intestinal inflammation through regulating polyamine biosynthesis”的研究论文。该研究揭示了AhR-ODC1-多胺代谢轴调节巨噬细胞焦亡功能及其在炎症性肠病中的作用和机制,明确了巨噬细胞AhR在炎症性肠病发生发展中的功能作用,为寻找炎症性肠病新的预警标志物和治疗靶标提供了理论依据。

论文地址:https://www.thno.org/v14p4218.htm

郑珊团队与合作者首次大样本前瞻性研究确定血清MMP-7正常参考范围并建立不同年龄组胆道闭锁的诊断截断值

2024年7月8日,复旦大学附属儿科医院郑珊教授团队在Journal of Translational Medicine杂志发表题为“Serum matrix metalloproteinase-7 for discriminating biliary atresia: A diagnostic accuracy and validation study”的研究论文。此研究结果已广泛推广并应用于胆道闭锁术前诊断流程,并通过了多中心前瞻性样本的验证(中华小儿外科杂志,2023年),有望将胆道闭锁的手术日龄进一步提前,改善胆道闭锁患儿预后。

论文地址:http://doi.org/10.1186/s12967-024-05442-x

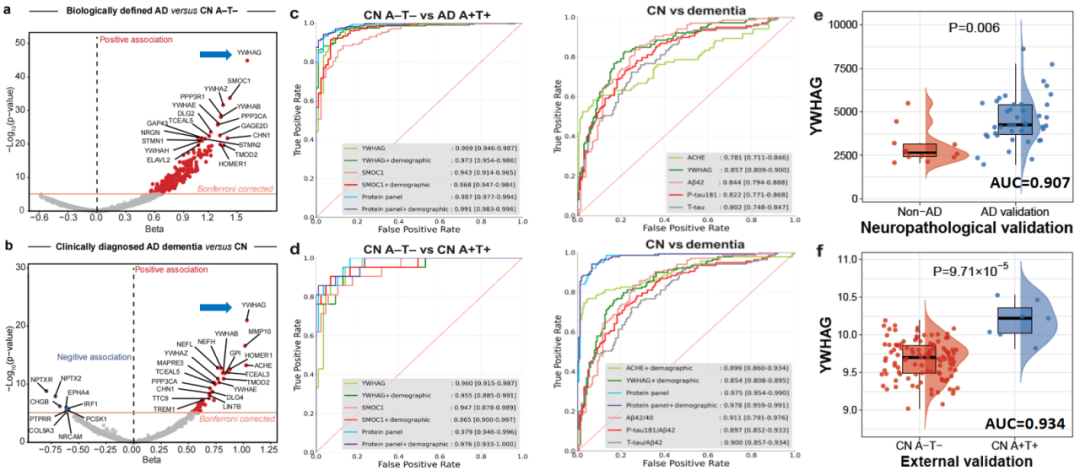

郁金泰团队发现阿尔茨海默病诊断新指标,准确率达98.7%

2024年7月10日,复旦大学附属华山医院郁金泰教授团队领衔,联合复旦大学类脑智能科学与技术研究院的冯建峰/程炜团队在《自然-人类行为》(Nature Human Behavior)杂志发表题为“Multiplex cerebrospinal fluid proteomics identifies biomarkers for diagnosis and prediction of Alzheimer’s disease”的研究论文,运用AI for Medicine(AI4M,人工智能驱动的医学研究)创新思路和分析策略,对迄今为止最大规模的高通量脑脊液蛋白质组学(6361种蛋白)数据进行分析建模,发现了对阿尔茨海默病(AD)诊断和预测具有重要价值的新型生物标志物——YWHAG。结果显示,YWHAG在识别生物学定义的AD和临床诊断的AD痴呆时的准确度分别高达96.9%和85.7%,联合四个(YWHAG、SMOC1、TMOD2和PIGR)和五个(ACHE、YWHAG、PCSK1、MMP10和IRF1)蛋白的组合进一步将诊断准确性提高到98.7%和97.5%。相关诊断性能在独立外部队列及尸检病理队列中均得到了验证,甚至优于经典的AD脑脊液核心生物标志物Aβ42和P-Tau181,具有较高的临床应用价值。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41562-024-01924-6

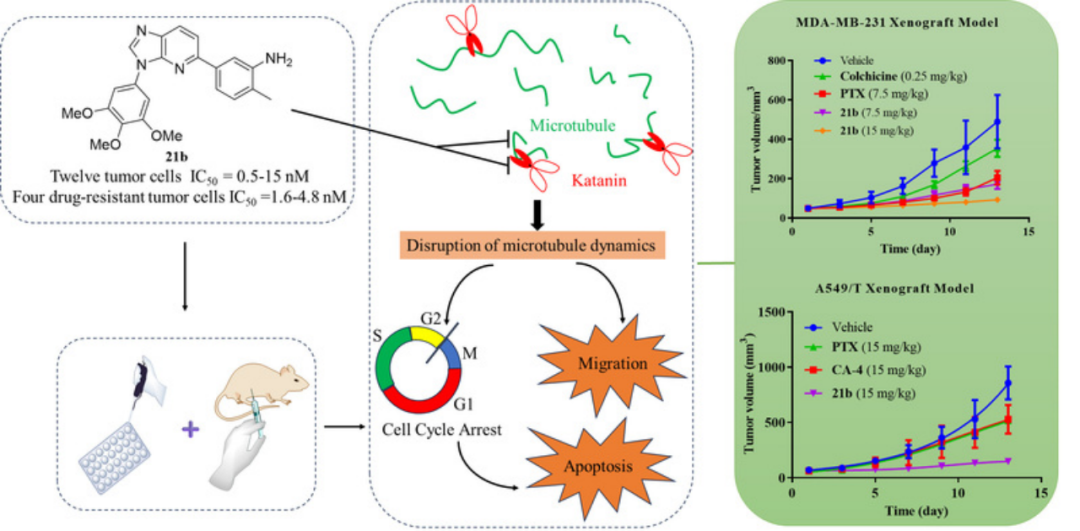

王洋团队发现具有强效抗肿瘤和抗多药耐药作用、靶向Katanin/Tubulin的新型二芳基取代稠杂环类化合物

2024年7月12日,复旦大学药学院王洋教授团队在药物化学期刊Journal of Medicinal Chemistry发表了题为“Discovery of Novel Diaryl-Substituted Fused Heterocycles Targeting Katanin and Tubulin with Potent Antitumor and Anti-multidrug Resistance Efficacy”的研究论文,报道了一系列具有强效抗肿瘤和抗多药耐药作用、靶向Katanin/Tubulin的新型二芳基取代稠杂环类化合物的发现,并阐明了其作用机制。

论文地址:https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c00878

李世斌团队合作揭示无名质谷氨酸能神经元调节七氟烷麻醉的神经环路机制 2024年7月15日,复旦大学脑科学转化研究院李世斌团队与复旦大学附属中山医院仓静团队,在Anesthesia & Analgesia杂志上发表题为“Substantia Innominata Glutamatergic Neurons Modulate Sevoflurane Anesthesia in Male Mice”的研究论文,揭示了SI谷氨酸能神经元调节七氟烷麻醉效应的神经环路机制。这一研究揭示了一个新的调节七氟烷麻醉效应的细胞类型特异性脑区及其投射通路,扩展了七氟烷麻醉调节的神经环路机制的理论研究。

论文地址:https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000007092.

王璐团队开发化学-遗传编码探针FOCS用于活细胞NADPH动态监测

2024年7月22日,复旦大学药学院王璐团队近期开发了可用于活细胞NADPH动态监测的化学遗传编码探针,相关成果以“Fluorogenic rhodamine-based chemigenetic biosensor for monitoring cellular NADPH dynamics”为题,在线发表于Journal of the American Chemical Society。该项目基于蛋白响应型染料构建化学遗传编码探针FOCS (Fluorogenic rhOdamine-based Chemigenetic biosensor),其包括小分子化学探针和标签/识别蛋白组成。此探针可快速、特异性、可逆地检测NADPH,不受其他代谢分子(如NADH, ATP等)和pH变化的干扰。在肿瘤活细胞成像中,此探针可动态监测氧化应激条件下NADPH浓度波动,揭示肿瘤细胞中磷酸戊糖途径对NADPH稳态调控作用。

论文地址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c13137

徐延勇联合吴慧娟团队揭示Atf3重塑肝脏巨噬细胞糖脂代谢干预MASH进程的新机制

2024年7月24日,复旦大学基础医学院徐延勇联合吴慧娟团队,在《科学进展》(Science Advances)杂志发表题为“Atf3-mediated metabolic reprogramming in hepatic macrophage orchestrates metabolic dysfunction–associated steatohepatitis”的研究成果。研究者发现MASH患者Cd68阳性肝巨噬细胞中的激活转录因子3(Atf3)蛋白表达受到抑制,并且肝巨噬细胞Atf3蛋白水平与MASH评分水平之间存在显著的负相关性,这提示Atf3可能是MASH进展中肝巨噬细胞的关键调节器。

论文地址:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.ado3141

胡夕春、罗志国团队与合作者揭示原发不明肿瘤精准治疗方案,首次证实“原发不明肿瘤”个性化治疗有效性

2024年7月25日,复旦大学附属肿瘤医院胡夕春教授、罗志国教授领衔团队于肿瘤学期刊《柳叶刀·肿瘤学》(The Lancet Oncology)在线发表了题为“Site-specific therapy guided by a 90-gene expression assay versus empirical chemotherapy in patients with cancer of unknown primary (Fudan CUP-001): a randomised controlled trial”重要临床研究,发布了全球首个针对原发不明肿瘤的前瞻性随机对照临床研究成果,在国际上首次证实了原发不明肿瘤进行“部位特异性治疗”的有效性。研究表明,通过基因检测技术预测原发不明肿瘤患者的肿瘤组织起源,并进行“部位特异性治疗”的患者,中位无进展生存期达到9.6个月,显著优于“传统经验性化疗”方案的6.6个月,疾病进展风险降低32%,中位总生存延长9个月,有望成为原发不明肿瘤患者治疗新选择。