春意盎然,开启新篇。复旦大学科技工作者在2月取得多项成果和突破,一起来看看吧!

数学物理领域

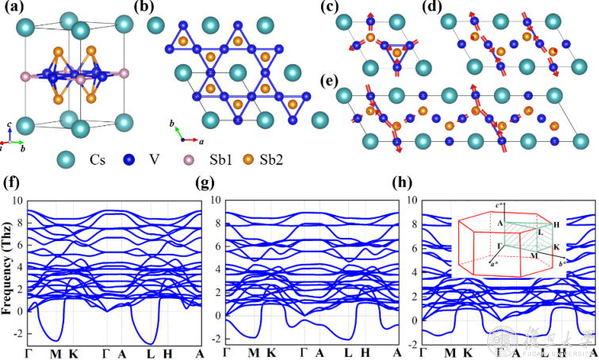

物理学系徐长松、向红军课题组揭示CsV3Sb5中不同电荷密度波态的原子起源

CsV3Sb5原子晶体结构,声子谱和虚频振动模式

2月29日,物理学系徐长松、向红军课题组基于PASP软件中的对称性分析方法,构建了基于第一性原理的CsV3Sb5有效哈密顿量,不仅再现了已有的逆大卫星(ISD)相,而且预测了轻微拉伸应变下的一系列D3h-n态。相关成果以“Atomistic Origin of Diverse Charge Density Wave States in CsV3Sb5”为题发表于Phys. Rev. Lett.。

该工作证实了有效哈密顿量是研究电荷密度波机制的合适方法,不仅增进了对AV3Sb5中电荷密度波形成机制的理解,而且可以推广到其它体系中。

新闻链接:https://phys.fudan.edu.cn/22/20/c7609a664096/page.htm

原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.096101

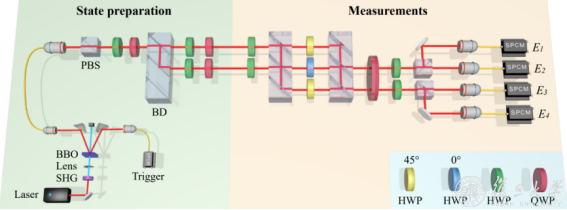

物理学系朱黄俊课题组与合作者展示不等价相互无偏基的内禀差异

基于量子光学体系的实验设计

2月21日,物理学系/应用表面物理国家重点实验室/微纳电子器件与量子计算机研究院朱黄俊课题组与中国科学技术大学项国勇、侯志博课题组合作,首次在实验上展示了不等价相互无偏基在量子信息处理中的内禀差异。相关论文以“Experimental Demonstration of Inequivalent Mutually Unbiased Bases”为题发表于Phys. Rev. Lett.。该研究工作对于量子力学基础理论研究和量子信息处理都有潜在影响。

新闻链接:https://phys.fudan.edu.cn/1e/e1/c7609a663265/page.htm

原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.080202

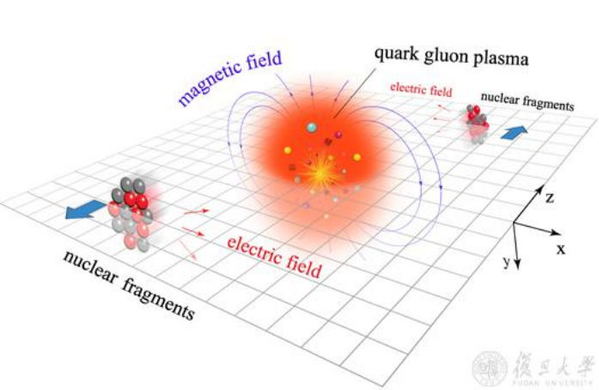

现代物理研究所马余刚院士课题组在高能重离子碰撞中的极端电磁场研究中取得重要成果

高能重离子碰撞及其诱发的超强电磁场示意图,图片来自于RPX论文

2月23日,现代物理研究所马余刚院士团队在RHIC-STAR国际合作组的高能重离子碰撞实验中观测到了在超强磁场影响下的带电粒子的直接流劈裂效应。该研究结果为研究强磁场下的夸克胶子等离子体性质,以及碰撞所产生的磁场演化问题提供了新的实验数据,相关工作以“Observation of the Electromagnetic Field Effect via Charge-Dependent Directed Flow in Heavy-Ion Collisions at the Relativistic Heavy Ion Collider”为题,并以Featured in Physics在Phys. Rev. X14发表,APS网站(Physics.aps.org) 还专门以题为“Colossal Magnetic Field Detected in Nuclear Matter”作为焦点介绍。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0227/c5a139325/page.htm

原文链接:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.14.011028

化学材料领域

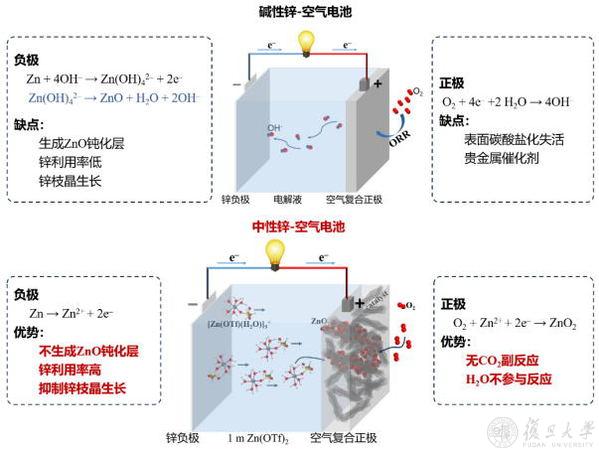

化学系赵东元院士课题组合作揭示介孔单原子催化材料助力高效两电子中性锌空电池

新型中性锌空气电池和传统碱性锌空气电池的反应机制和优劣对比

2月26日,化学系赵东元院士/李伟教授课题组和材料科学系王飞研究员合作在Nature Sustainability以长文形式发表了题为“Two-electron redox chemistry via single-atom catalyst for reversible zinc–air batteries”的研究成果,首次揭示了两电子中性锌空气电池催化材料的设计原则,构筑了可持续、低成本、高性能的电化学储能器件,助力我国“双碳”战略。

新闻链接:https://chemistry.fudan.edu.cn/22/32/c21871a664114/page.htm

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41893-024-01300-2

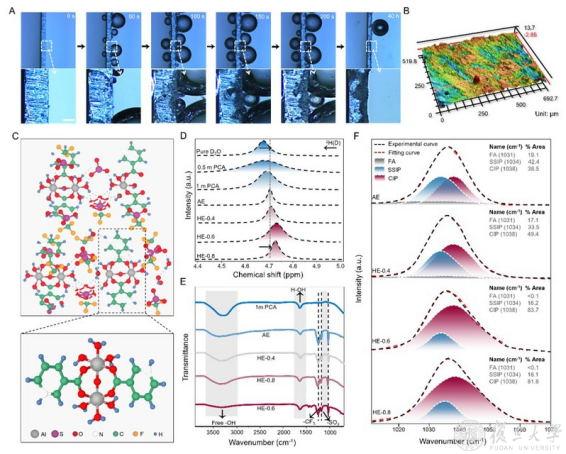

材料科学系余学斌课题组报道水系铝金属电池的溶剂化结构调节

(A和B)Al(OTf)₃-H2O电解质下的铝沉积特性

(C-F)Al(OTf)₃-PCA电解质体系的物理化学性质

2月9日,材料科学系余学斌教授课题组通过在纯Al(OTf)₃电解液中引入吡啶-3-羧酸(PCA)作为添加剂,优化Al(OTf)₃电解质中Al3+的溶剂化结构,成功抑制了溶剂化水分解的副反应,这为水系铝金属电池的后续发展提供了新的研究思路。相关成果以“Solvation Structure Regulation for Highly Reversible Aqueous Al Metal Batteries”为题发表于J. Am. Chem. Soc.。

新闻链接:https://mse.fudan.edu.cn/1e/89/c22913a663177/page.htm

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c13003

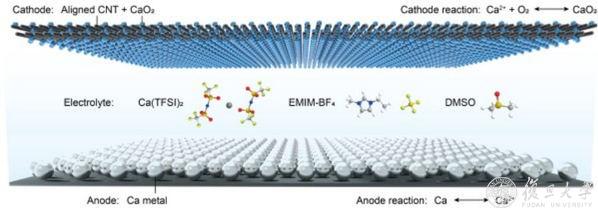

高分子科学系彭慧胜院士课题组合作研发出室温下可充钙-氧电池

钙-氧气电池结构示意图

2月7日,纤维电子材料与器件研究院、高分子科学系、先进材料实验室、聚合物分子工程国家重点实验室彭慧胜/王兵杰课题组,联合王永刚、周豪慎、陆俊等合作者,创建出一种新型钙-氧气电池,该电池可在室温条件下进行电化学充放电,并稳定运行700次循环,展现出高安全性和较低成本等优势。相关成果以“A rechargeable calcium-oxygen battery that operates at room temperature”为题在线发表于Nature主刊。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0206/c4a139191/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06949-x

地球科学领域

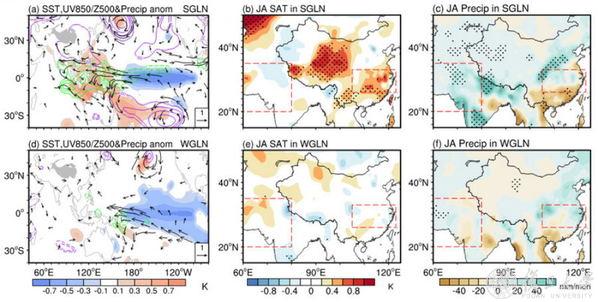

大气与海洋科学系吴志伟课题组揭秘2022年夏季东亚-南亚‘跷跷板’型极端气候的幕后推手

与7-8月强梯度La Niña (SGLN)有关的 a海温 (阴影,K)、850-hPa水平风(矢量,m·s-1)、500-hPa位势高度(紫色等值线,m)和降水(绿色等值线,mm·mon-1),b地面气温(K)和c降水(mm·mon-1)异常

2月26日,大气与海洋科学系吴志伟课题组、张鹏,与美国夏威夷大学Bin Wang教授等的合作研究发现,在赤道中太平洋海温变率影响西太副高的传统认识之外,强调强梯度La Niña发生时西太平洋暖异常显著增强海洋大陆对流活动,放大Rossby波响应,导致副高加强和向西伸展。相关成果以“Intensified gradient La Niña and extra-tropical thermal patterns drive the 2022 East and South Asian “Seesaw” extremes”为题发表于npj Climate and Atmospheric Science。

新闻链接:https://aos.fudan.edu.cn/20/c5/c14817a663749/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41612-024-00597-2

信息领域

信息科学与工程学院吴翔课题组提出了一种由BIC效应驱动的混合型超表面传感器

2月13日,信息科学与工程学院吴翔课题组、会同香港理工大学和同济大学合作研究团队提出了一种由BIC效应驱动的混合型超表面传感器。该项研究成果作为封面文章,以“High-Sensitivity Optical Sensors Empowered by Quasi-Bound States in the Continuum in a Hybrid Metal–Dielectric Metasurface”为题,在线发表于ACS Nano上。

新闻链接:http://www.it.fudan.edu.cn/Data/View/4552

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c11994

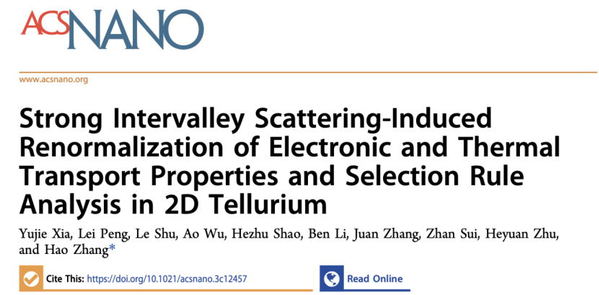

信息科学与工程学院张浩课题组揭示多能谷材料中谷间散射与选择定则对其电热输运特性的决定性作用

2月8日,信息科学与工程学院张浩副教授课题组在二维碲烯的输运性质及选择规则分析研究中取得进展。通过第一性原理计算,团队系统地研究了α-Te 和 β-Te谷间散射对 EPI 和高阶四声子相互作用的影响,并证明了强谷间散射对热电性能的参数产生显著的重整化效应,表明α-Te和β-Te是理想的热电候选材料。相关成果以“Strong Intervalley Scattering-Induced Renormalization of Electronic and Thermal Transport Properties and Selection Rule Analysis in 2D Tellurium”为题,发表在ACS Nano上。

新闻链接:http://www.it.fudan.edu.cn/Data/View/4549

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.3c12457

微电子学院季力课题组研发基于全无机钙钛矿的多功能集成光子器件

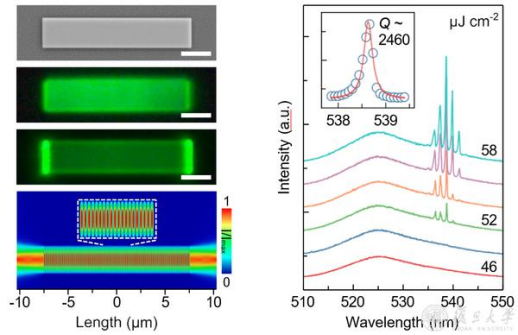

CsPbBr3微米线激光器(标度尺:3 μm),激射阈值48.7 μJ/cm2,品质因子2460

2月20日,微电子学院季力团队研发出基于全无机钙钛矿的多功能集成光子器件,相关成果以“Inorganic Perovskite-Based Active Multifunctional Integrated Photonic Devices”为题发表于Nature Communications。该研究通过精确控制材料的微结构和光学特性,成功集成了多种光子功能组件,如微激光器、光波导、调制器和探测器,为实现高度集成的光子电路和芯片提供了新的可能性。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0221/c2463a139290/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45565-9

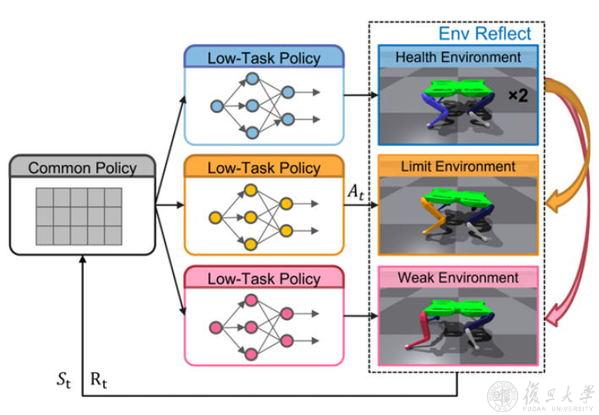

工程与应用技术研究院张立华课题组提出四足容错运动控制器,大幅提升机器人在面对关节故障时的鲁棒性

四足机器人的多任务控制器及训练架构

近日,工程与应用技术研究院张立华教授课题组通过大量的仿真测试和硬件实验,提出了一种基于多任务学习的系统容错运动控制器。该控制器为具有分层结构的强化学习策略,有效提高了机器人在面对关节故障时的鲁棒性。相关研究成果撰写的题为“Multi-Task Learning of Active Fault-Tolerant Controller for Leg Failures in Quadruped Robots”的学术论文被国际机器人和自动化领域会议International Conference on Robotics and Automation (ICRA-2024)录用。

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/6Yi5RISjCwpsZ-UpobsbTw

原文链接:https://arxiv.org/abs/2402.08996v1

生命医学领域

生命科学学院王陈继/鲁伯埙合作揭示遗传性痉挛性截瘫SPG54亚型致病基因DDHD2促进脂滴自噬的分子机制和靶向策略

2月8日,生命科学学院王陈继、鲁伯埙团队和附属妇产科医院赵世民团队合作在Cell Death & Differentiation杂志发表了题为“DDHD2, whose mutations cause spastic paraplegia type 54, enhances lipophagy via engaging ATG8 family proteins”的研究论文,该研究发现DDHD2可作为货物受体(cargo receptor),通过与ATG8家族蛋白相互作用来促进脂滴自噬(lipophagy)。研究人员利用多种细胞模型验证了LD·ATTEC能有效地消解 DDHD2 敲除引起的 LD 积累,这为未来SPG54的治疗提供了一个潜在的靶向策略。

新闻链接:https://life.fudan.edu.cn/1e/d9/c28140a663257/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41418-024-01261-1

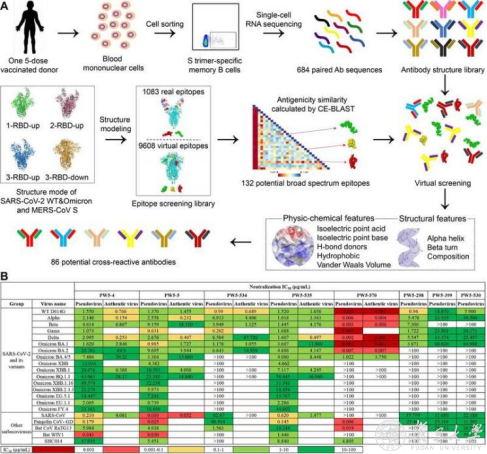

生命科学学院王鹏飞课题组与合作者在序贯疫苗接种者体内发现强效、广谱中和沙贝病毒的单克隆抗体

2月6日,生命科学学院王鹏飞课题组联合生物医学研究院孙蕾团队、香港大学微生物系朱轩团队、生命科学学院曹志伟团队等合作完成的广谱抗沙贝病毒中和抗体研究论文“Potent and broadly neutralizing antibodies against sarbecoviruses induced by sequential COVID-19 vaccination”在Nature子刊Cell Discovery正式发表。研究结果表明从仅接种新冠疫苗的健康者体内能够成功分离出多个具有广谱中和活性的单克隆抗体,揭示了新冠疫苗接种可以诱导机体产生针对新冠突变株和其他泛沙贝病毒的广谱中和抗体。

新闻链接:https://life.fudan.edu.cn/1c/80/c28140a662656/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41421-024-00648-1

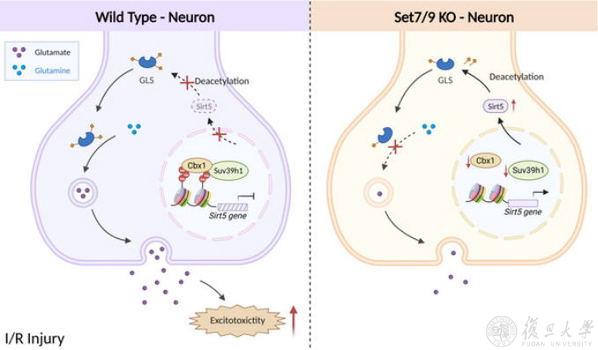

人类表型组研究院昌军/刘新华/丁琛课题组揭示Set7/9加重缺血性脑损伤的新机制

Set7/9通过对转录抑制因子复合物Cbx1/H3K9me2/3/Suv39h1

作用示意图

2月16日,人类表型组研究院昌军/刘新华课题组在Cell Death & Differentiation期刊上发表题为“Set7/9 aggravates ischemic brain injury via enhancing glutamine metabolism in a blocking Sirt5 manner”的研究。该研究首次阐释Set7/9在神经元损伤的脑缺血疾病发展过程中的表观遗传调控机制,为探寻以Set7/9为干预脑缺血潜在靶点的新药研发提供重要的基础药理依据。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0219/c5a139228/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41418-024-01264-y

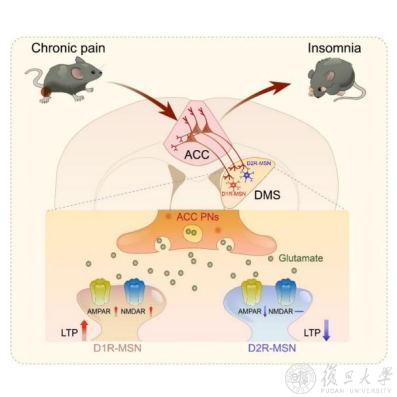

基础医学院黄志力课题组揭示疼痛性失眠新机制

ACC-DMS环路调控疼痛性失眠。慢性痛激活前扣带回皮层锥体神经元(ACC PNs),增加背内侧纹状体D1受体阳性神经元活性和突触可塑性,增加觉醒,减少睡眠

2月14日,基础医学院黄志力/曲卫敏团队联合上海交通大学松江研究院李亚东课题组,在解析慢性疼痛睡眠障碍的核心机制上取得新进展,相关研究成果以“Anterior cingulate cortex projections to the dorsal medial striatum underlie insomnia associated with chronic pain”为题,发表于神经科学期刊Neuron杂志。该发现丰富和发展了睡眠觉醒调控理论,进一步阐明基底神经节环路在调控生理睡眠觉醒和病理性失眠中的重要作用,为临床干预慢性疼痛引发的失眠症提供了新方向。

新闻链接:https://basicmed.fudan.edu.cn/1c/ec/c36398a662764/page.htm

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.01.014

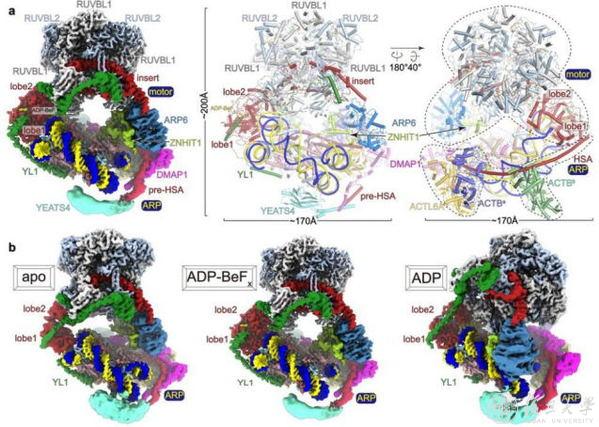

生物医学研究院徐彦辉课题组揭示SRCAP复合物介导组蛋白H2A.Z置换的分子机制

a. ADP-BeFx结合状态下SRCAP-C-核小体的复合冷冻电镜重构密度图及三维模型。b. 三种核苷酸结合状态下SRCAP-C-核小体的复合冷冻电镜重构密度图

2月8日,生物医学研究院徐彦辉课题组在Cell Discovery杂志上在线发表题为“Structure insights into histone exchange by human SRCAP complex”的研究论文。该研究利用结构生物学方法,展示了SRCAP-C-核小体复合物的三种功能状态,提出了SRCAP-C水解ATP过程中改变对底物核小体的结合方式进而实现H2A-H2A.Z交换的机制模型,该模型的关键点通过ChIP-seq技术在细胞内得到了功能验证。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0228/c2474a139343/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41421-023-00640-1

类脑智能科学与技术研究院冯建峰/程炜联合华山医院发现血液标志物可提前15年预测痴呆

2月13日,类脑智能科学与技术研究院冯建峰/程炜课题组联合附属华山医院郁金泰团队展开联合攻关,研究结果支持血浆蛋白GFAP可提前15年预测痴呆发病风险,对痴呆高危人群的筛查和早期干预意义重大。研究成果以“Plasma proteomic profiles predict future dementia in healthy adults”为题,发表在Nature Aging。Nature主刊以“Early dementia diagnosis: blood proteins reveal at-risk people”为题,评价这项工作“标志着向能在早期无症状阶段检测阿尔茨海默病及其他类型痴呆的血液检测方法迈进了一步,这一目标正是科学家们几十年来一直在探寻的。”

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0214/c5a139217/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43587-023-00565-0

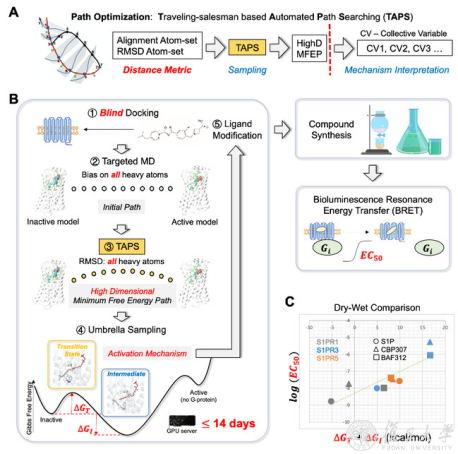

代谢与整合生物学研究院任若冰课题组在靶向磷酸鞘氨醇代谢药物开发研究中再获突破

用于GPCR激动剂合理设计的激活路径的自动搜索算法

2月12日,代谢与整合生物学研究院任若冰课题组联合香港中文大学(深圳)竺立哲、2013年诺贝尔化学奖得主南加州大学Arieh Warshel在The Proceedings of the National Academy of Sciences在线发表了题为“Fine-tuning activation specificity of G-protein-coupled receptors via automated path searching”的研究成果。该研究成果使开发具有更高选择性和高效性的靶向S1PR的药物小分子成为可能。同时也表明,研究者开发的计算方法在G蛋白偶联受体激动剂设计方面具有很好的应用前景。

新闻链接:https://imib.fudan.edu.cn/1d/13/c22759a662803/page.htm

原文链接:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2317893121

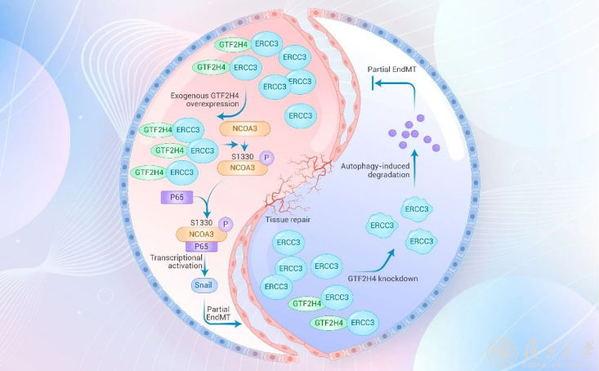

附属中山医院葛均波院士/李华课题组解析内皮细胞间质化新分子机制

GTF2H4促进内皮细胞在缺氧微环境中发生部分内皮间质化示意图

2月22日,附属中山医院心脏病全国重点实验室葛均波院士、李华研究员团队发现转录因子GTF2H4能够促进内皮细胞在缺氧微环境中发生部分内皮间质化,改善缺血后微循环灌注,并详尽阐明了其潜在的分子机制,为缺血性疾病的治疗改善提供了全新的思路。该项成果以长文Article形式,以“GTF2H4 regulates partial EndMT via NF-KB activation through NCOA3 phosphorylation in ischemic diseases”为题在线发表于The Innovation期刊。

新闻链接:https://www.drvoice.cn/v2/article/12699

原文链接:https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(24)00003-1

交叉科学领域

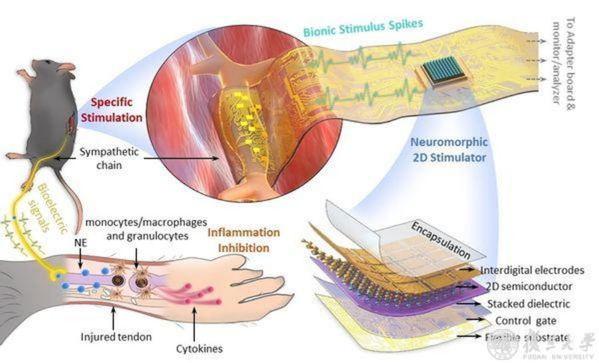

微电子学院周鹏课题组与合作者提出神经形态仿生电刺激实现高效无损抗炎疗效

神经形态仿生电刺激实现高效低损伤炎症抑制作用

2月13日,微电子学院周鹏/王水源课题组与上海交通大学医学院附属第六人民医院刘珅团队合作,提出了一种基于二维半导体MoS2浮栅存储器叉指电路(FGM IDC)的神经形态电刺激策略(2D ES),通过刺激交感神经抑制肌腱损伤后的炎症反应,这也是团队首次探索二维电子器件在生物医学领域的应用。相关成果以“Neuromorphic electro-stimulation based on atomically thin semiconductor for damage-free inflammation inhibition”为题发表于Nature Communications。

新闻链接:https://news.fudan.edu.cn/2024/0221/c2463a139291/page.htm

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45590-8