新年新气象,复旦上医科研团队近期又取得了多项突破。向下滑动,一起来看看2024年1月的科研成果吧~

以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

2024.01 主要科研成果

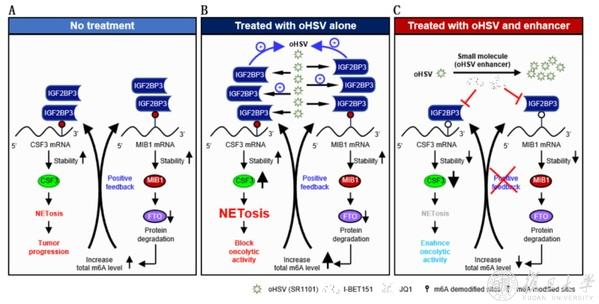

束敏峰团队揭示溶瘤病毒耐药的关键分子机理及其干预策略

1月2日,复旦大学基础医学院药理学系,教育部/卫健委/医科院医学分子病毒学重点实验室,上海市病原微生物与感染前沿科学研究基地束敏峰团队在《自然通讯》(Nature Communications)上发表研究论文“Overcoming therapeutic resistance in oncolytic herpes virotherapy by targeting IGF2BP3-induced NETosis in malignant glioma”,揭示了溶瘤病毒耐药的关键分子机理及其干预策略。

这项研究揭示了RNA m6A甲基化修饰的 “reader”和 “eraser”之间内在调控关系,阐明了NET形成的表观机理,发现了溶瘤病毒诱导的NETosis是阻碍其溶瘤潜能的关键检查点,并提出靶向NETosis作为克服溶瘤病毒治疗耐药性的全新策略。

论文地址:https://doi.org/10.1038/s41467-023-44576-2

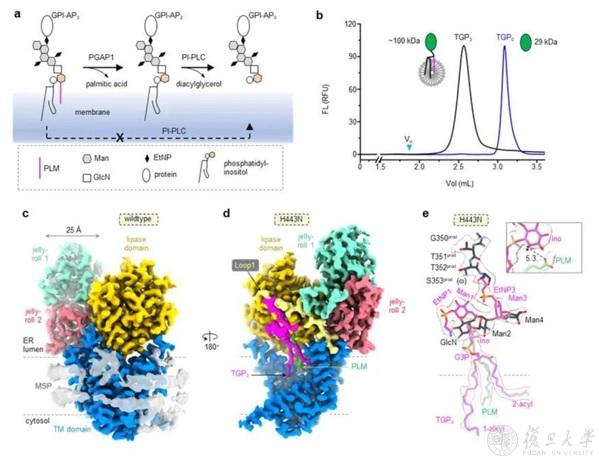

屈前辉、李典范课题组合作发现GPI-AP生物合成与质量控制关键脂质重塑酶的分子机制

1月2日,复旦大学生物医学研究院/附属口腔医院屈前辉课题与中科院分子细胞科学卓越创新中心李典范课题组组合作在《自然通讯》(Nature Communications)上合作再次发表题为“Molecular basis of the inositol deacylase PGAP1 involved in quality control of GPI-AP biogenesis”的研究成果,通过冷冻电镜单颗粒技术解析了脂质重塑酶PGAP1在脂环境及与产物复合物的高分辨率结构(2.66-2.84 Å),揭示了PGAP1介导糖基磷脂酰肌醇锚定蛋白(GPI-AP)脂质重塑过程的分子机制。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-023-44568-2

赵世民团队、徐薇团队揭示乳酰化修饰运动损伤保护和促发育机制

1月2日,复旦大学附属妇产科医院赵世民教授团队及复旦大学生物医学研究院徐薇教授团队合作在Cell Research发表题为“Hypoxia Induces Mitochondria Protein Lactylation to Limit Oxidative Phosphorylation”的封面论文。

该研究发现:当过度运动肌肉细胞处于低氧状态时,线粒体蛋白质乳酰化修饰会被激活,表征运动程度,从而抑制线粒体氧化磷酸化,预防过度运动损伤。这一发现为运动员选材和激素非依赖途径提高运动水平提供了新思路。

论文地址:https://doi.org/10.1038/s41422-023-00864-6

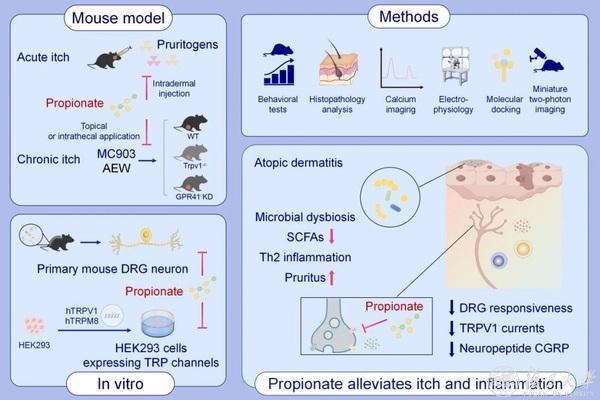

李巍/姚煦团队揭示皮肤菌群代谢产物丙酸对瘙痒的调控及其神经免疫机制

1月3日,复旦大学附属华山医院李巍教授团队和中国医学科学院皮肤病医院姚煦教授团队合作在Allergy杂志在线发表题为“Propionate alleviates itch in murine models of atopic dermatitis by modulating sensory TRP channels of dorsal root ganglion”的研究论文。

该研究从神经免疫的角度揭示了皮肤菌群代谢产物丙酸通过直接调控感觉神经上的TRP通道抑制瘙痒,并通过影响神经肽的释放调控AD的皮肤炎症。首次揭示了皮肤菌群对瘙痒的负向调控作用及机制,为AD的治疗提供了新视角。

论文地址:https://doi.org/10.1111/all.15998

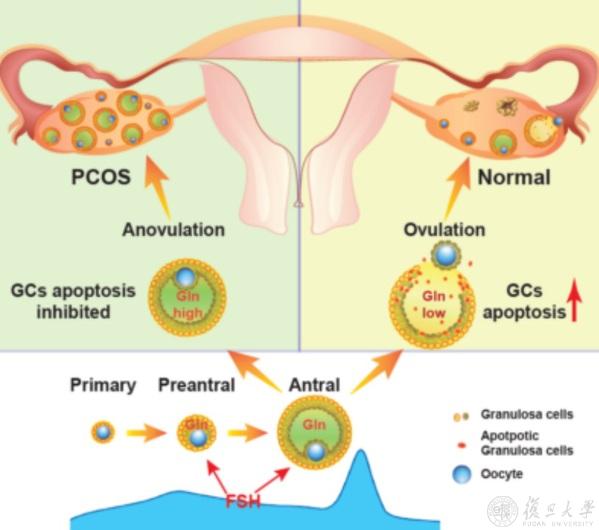

赵世民、袁易远、徐丛剑团队解密多囊代谢物失调病因

1月3日,复旦大学附属妇产科医院赵世民教授/袁易远副研究员/徐丛剑教授合作在Protein&Cell杂志发表论文“Follicle Stimulating Hormone Controls Granulosa Cell Glutamine Synthesis to Regulate Ovulation”,发现卵泡液中参与卵泡发育与破裂调控的谷氨酰胺水平失调导致卵泡破裂障碍,进而导致PCOS。

本研究探明了一个PCOS的代谢失调病因。在糖尿病和肥胖人群中,糖和脂肪对氨基酸氧化的抑制可以导致高谷氨酰胺³,可能解释糖尿病和肥胖人群PCOS高发。同时,可以靶向谷氨酰胺代谢或ASK1-JNK凋亡通路来实现对PCOS的干预。这与临床使用二甲双胍这个ASK1-JNK凋亡通路激活剂改善PCOS的疗效相符。

论文地址:https://doi.org/10.1093/procel/pwad065

郭小毛、俞晓立、杨昭志团队在HER2阳性乳腺癌脑转移治疗有新突破

1月4日,复旦大学附属肿瘤医院放射治疗中心郭小毛教授、俞晓立教授、杨昭志教授研究团队领衔完成了一项乳腺癌脑转移治疗研究,相关研究文章近日以“Brain Radiotherapy With Pyrotinib and Capecitabine in Patients With ERBB2-Positive Advanced Breast Cancer and Vrain Metastases”为题,在最新一期的《美国医学会杂志》肿瘤学分册(JAMA Oncology)在线发表。

该单中心、单臂、Ⅱ期临床研究发现:对于HER2阳性的乳腺癌患者,在出现脑转移后,采用局部放疗联合小分子药物吡咯替尼及卡培他滨的“组合拳”这一新疗法,可大幅降低颅内1年内的疾病进展风险,显著提高患者的无进展生存率。这一研究是目前国际乳腺癌临床研究领域唯一发表的证明脑放疗联合小分子药物可以降低颅内疾病进展风险的前瞻性临床研究。

论文地址:https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2023.5791

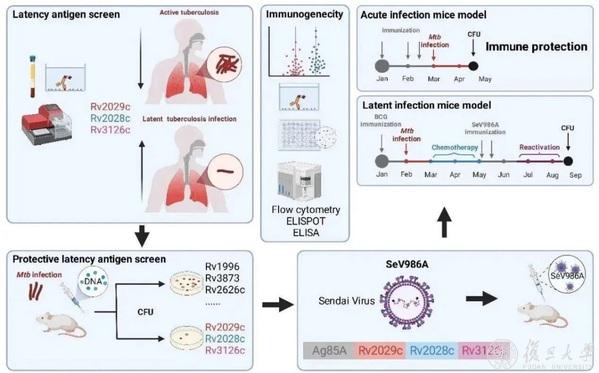

范小勇/胡志东团队在结核潜伏感染暴露后预防性疫苗研发取得突破

1月4日,上海市公共卫生临床中心/上海市重大传染病和生物安全研究院范小勇/胡志东团队合作在Emerging Microbes & Infections发表了“A multistage Sendai virus vaccine incorporating latency-associated antigens induces protection against acute and latent tuberculosis”研究论文。关于靶向结核潜伏感染的新型病毒载体疫苗研发取得突破进展,通过小鼠急性感染模型和潜伏感染模型分别证实了其抗结核感染和发病的免疫保护效力。

这种同时包含结核菌潜伏感染抗原与急性期抗原的抗原组合为结核病新疫苗的开发提供了有力的实验证据与新思路,所开发的多抗原重组仙台病毒载体疫苗亦有望在今后成为一种新型暴露后预防性疫苗并针对结核潜伏人群进行精准干预并有效控制结核病的发生和传播。

论文地址:https://doi.org/10.1080/22221751.2023.2300463

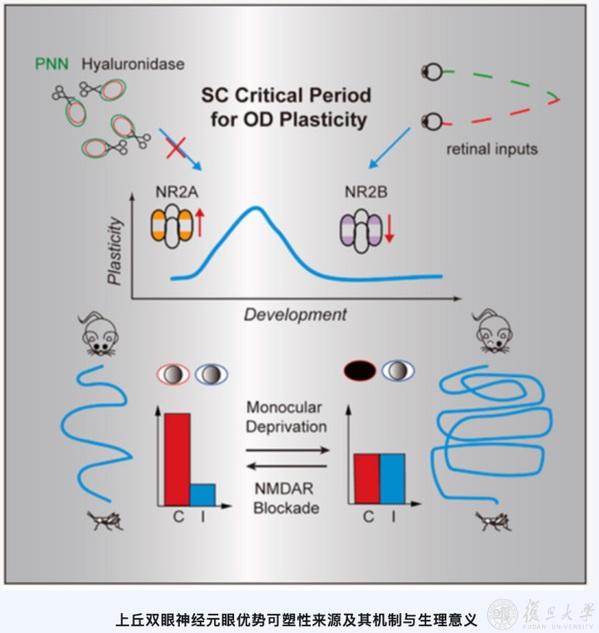

顾宇团队、史学锋团队揭示上丘双眼神经元的眼优势可塑性及其调控机制与生理意义

1月6日,复旦大学脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室顾宇团队和天津医科大学史学锋团队合作,近期在Cell Press细胞出版社期刊《细胞通讯》(Cell Reports)杂志上在线发表了题为《小鼠上丘双眼神经元眼优势可塑性的发育关键期》(A developmental critical period for ocular dominance plasticity of binocular neurons in mouse superior colliculus)的研究论文。该研究发现小鼠上丘(SC)的双眼神经元存在类似初级视觉皮层(V1)的眼优势可塑性,找到了其发育关键期时间窗口,揭示了SC眼优势可塑性的来源及分子机制,并且进一步证明单眼剥夺(MD)导致的SC眼优势改变在调控小鼠捕食效率中的决定作用。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.113667

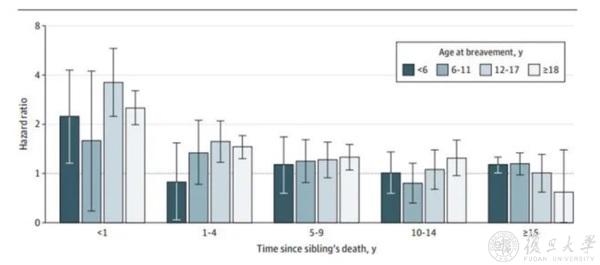

余勇夫、秦国友课题组在心血管疾病领域取得进展是儿童肥胖的潜在危险因素

1月8日,复旦大学公共卫生学院余勇夫、秦国友课题组合作在JAMA Network Open发表了题为“Sibling Death in Childhood and Early Adulthood and Risk of Early-Onset Cardiovascular Disease”研究论文。发现儿童期和成年早期的兄弟姐妹死亡与整体和大多数特定类型早发型心血管疾病的风险增加相关。

研究结果强调需要对失去亲人的兄弟姐妹给予额外关注和支持,以降低随后患心血管疾病的风险。

论文地址:http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.50814

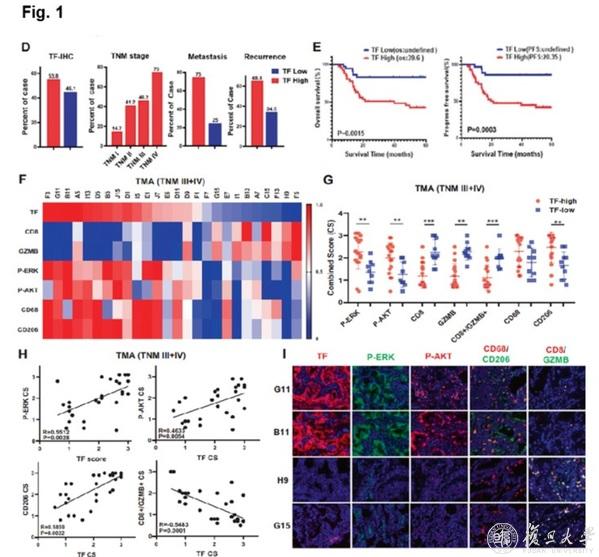

余科教授团队发现KRAS突变非小细胞肺癌耐药新机制

1月8日,复旦大学药学院余科教授课题组的研究方向之一是组织因子TF-治疗抗体的新药创制及其在肿瘤治疗的作用和机制,近日在期刊Oncogene上在线发表题为“Tissue factor overexpression promotes resistance to KRAS-G12C inhibition in non-small cell lung cancer”的研究论文。

该研究揭示了TF-mTORC2轴在巨噬细胞吞噬能力的负向调节中的作用,导致免疫逃逸和肿瘤细胞杀伤能力受损。这种影响可以通过TF敲减或TF/mTOR轴的药物靶向来逆转,以达到明显改善抗肿瘤的效果,确定了TF作为KRAS-G12C抑制剂耐药的一个新的和重要的机制。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41388-023-02924-y

邵志敏、王中华、江一舟、范蕾团队在“最毒乳腺癌”靶向精准治疗上实现新突破

1月9日,由复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授、王中华教授、江一舟教授、范蕾教授临床科研团队领衔完成的“FUTURE-SUPER”研究以快速通道发表于国际肿瘤学期刊《柳叶刀-肿瘤学》(The Lancet Oncology)。

这项名为“FUTURE-SUPER”针对转移性三阴性乳腺癌一线治疗的随机对照伞形II期临床研究,揭示了基于患者分子亚型和基因组标志物,采用化疗联合靶向或免疫的精准治疗新疗法,显著延长转移性三阴性乳腺癌患者的疾病无进展生存期,且毒性可控。这改变了既往治疗方式单一且疗效不佳的临床问题。

论文地址:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00579-X

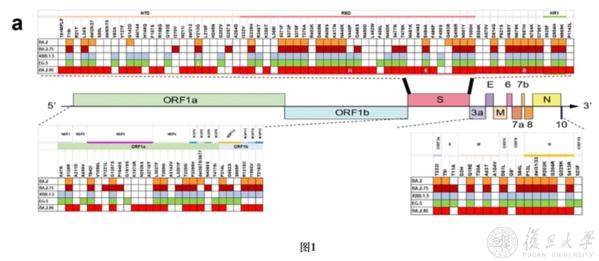

陆路/姜世勃/夏帅团队揭示新冠变异株BA.2.86的膜融合特征和对原核表达的融合抑制剂多肽的敏感性

1月9日,复旦大学基础医学院医学分子病毒学教育部/卫健委/医科院重点实验室、上海市重大传染病和生物安全研究院双聘PI陆路/姜世勃/夏帅团队在国际学术期刊Cell Discovery合作发表了“Fusogenicity of SARS-CoV-2 BA.2.86 subvariant and its sensitivity to the prokaryotic recombinant EK1 peptide”研究论文。通过对BA.2.86膜融合动力学的分析,揭示了该病毒的膜融合特征。同时,该团队将其在前期开发出来的通用冠状病毒融合抑制剂多肽EK1(现在II/III临床试验中)通过原核表达技术进行制备,所产生的多肽—reEK1具有广谱、高效的抗病毒活性,还具有可大规模生产且成本较低的潜在优势,对当前新冠病毒或未来可能爆发的其他冠状病毒引发的大流行传染病防控提供了药物研发新思路。

论文地址:https://doi.org/10.1038/s41421-023-00631-2

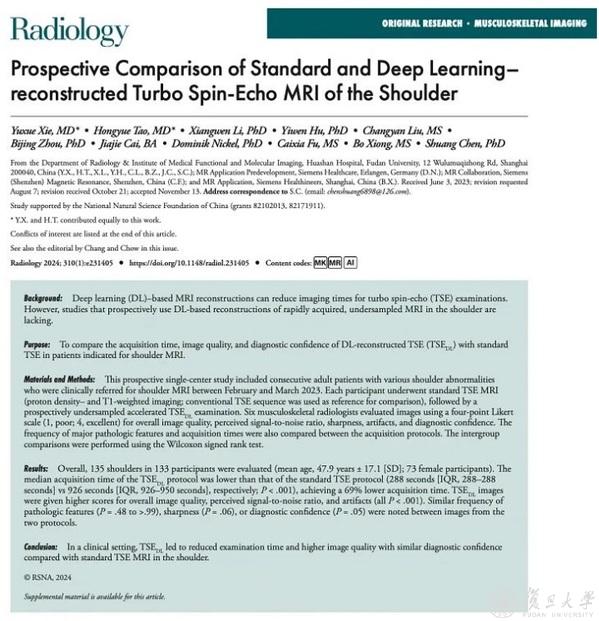

陈爽团队最新人工智能深度学习研究成果发布

1月9日,依托复旦大学附属华山医院强大的学科平台和丰富的科研经验,华山医院放射科陈爽教授团队创新性引入深度学习Deep Learning技术,通过前瞻性实验设计,开展了深度学习技术在缩短关节扫描时间并同时提高图像质量的一系列研究,最新研究成果以《深度学习重建MR序列提高肩关节扫描速度的前瞻性研究》(Prospective Comparison of Standard and Deep Learning– reconstructed Turbo Spin-Echo MRI of the Shoulder)为题,发表在国际影像学期刊《放射学》(Radiology)。

该研究利用Deep Learning 重建的TSE技术(WIP1093 of VE11E),利用卷积神经网络完成了1000多例数据库的训练,能够分辨出哪些是有用的信号,哪些是噪声,使得MRI设备需要采集的数据量减少,扫描速度明显加快,同时图像的清晰度超过了传统的磁共振检查,因此图像的诊断效能得到相应的提升。研究纳入135例肩关节MRI检查,利用人工智能深度学习技术将肩关节MRI检查时间从15分26秒缩减到4分48秒,缩短量达到69%。综上,该研究成果能在保证图像质量的同时又能显著缩短磁共振检查时间,满足了患者和临床的需求,本研究也是利用人工智能技术解决临床医疗实际需求的成功案例。

论文地址:https://doi.org/10.1148/radiol.231405

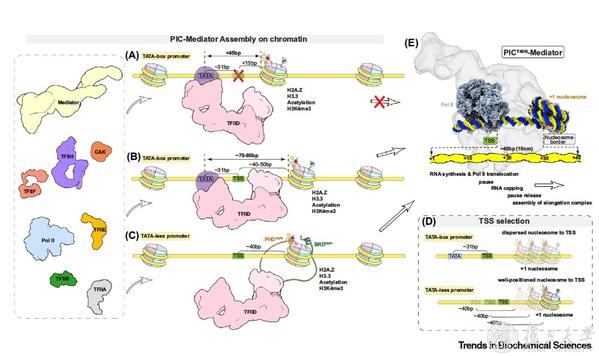

徐彦辉受邀发表综述总结结构生物学进展,挑战和机遇

1月9日,复旦大学生物医学研究院徐彦辉研究员在Trends in Biochemical Sciences杂志发表关于“结构生物学进展,挑战和机遇”的TrendsTalk。TrendsTalk是Trends in Biochemical Sciences杂志为Cell杂志创刊50周年纪念活动发表的特别栏目。

徐彦辉研究员在TrendsTalk中总结了结构生物学的进展,围绕当前结构生物学领域的困境,提出综合利用体外重构复合物,获得细胞内源复合物,相关功能分析的解决方案,并指出对颠覆性技术的期待。

1月12日,徐彦辉研究员受邀在Trends in Biochemical Sciences杂志发表了题为“Interplay between the transcription preinitiation complex and the +1 nucleosome”的综述论文。该综述总结了近年来关于+1核小体与转录起始复合物PIC的结构和功能研究,讨论了+1位核小体在转录起始调控中发挥的重要作用。

论文地址:https://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/fulltext/S0968-0004(23)00301-8)

https://www.cell.com/trends/biochemical-sciences/fulltext/S0968-0004(23)00296-7

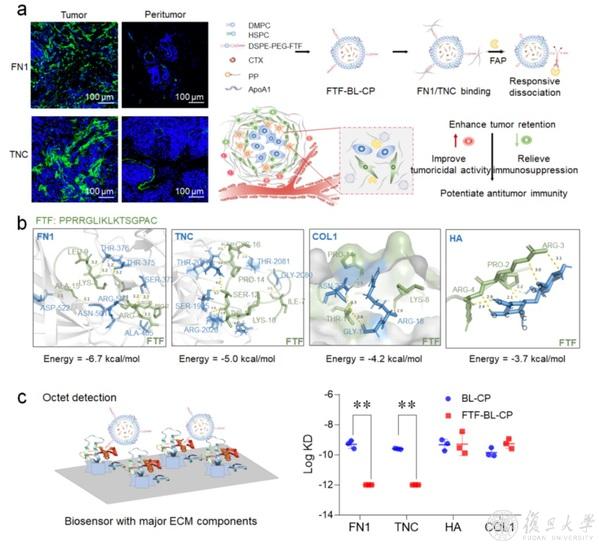

张志文、高原、李亚平团队在肿瘤免疫治疗方面取得新突破

1月12日,复旦大学药学院张志文研究员、高原副研究员和中国科学院上海药物研究所李亚平研究员团队合作以“Extracellular matrix-trapped bioinspired lipoprotein prolongs tumor retention to potentiate antitumor immunity”为题在《先进材料》(Advanced Materials)发表了的最新研究成果。该工作提出并证实利用肿瘤基质捕获型仿生脂蛋白系统,通过与肿瘤基质的特异性结合延长肿瘤滞留时间以增强抗肿瘤免疫应答的新策略。

该研究提出的肿瘤基质捕获型仿生脂蛋白系统为基于肿瘤临床关键病理特性构建治疗系统,进而增强抗肿瘤免疫应答的研究提供了一种新思路,并为改善乳腺癌临床治疗提供一种新探索。

论文地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202310982

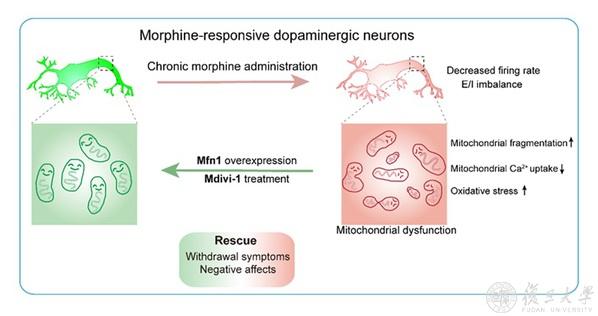

马兰团队解析腹侧被盖区(VTA)吗啡激活的多巴胺能神经元集群在负性强化中的作用及分子和细胞机制

1月18日,复旦大学脑科学研究院/脑科学前沿科学中心马兰院士团队在《临床研究杂志》(Journal of Clinical Investigation)上在线发表题为《靶向吗啡响应的多巴胺能神经元集群线粒体动力学可改善阿片戒断》(Targeting mitochondrial dynamics of morphine-responsive dopaminergic neurons ameliorates opiate withdrawal)的研究论文。

首次从线粒体稳态角度,解析了腹侧被盖区(VTA)吗啡激活的多巴胺能神经元集群在负性强化中的作用及分子和细胞机制。研究发现了线粒体分裂抑制剂Mdivi-1或线粒体融合基因Mfn1的过表达阻断多巴胺神经元在吗啡长期给药后的线粒体碎片化,并缓解多巴胺神经元可塑性的病理改变,削弱吗啡负性强化和镇痛耐受的副作用。研究从新的角度解析了吗啡负性强化的神经基础,并为吗啡药物依赖提供了新的干预手段和靶标。

论文地址:https://www.jci.org/articles/view/171995

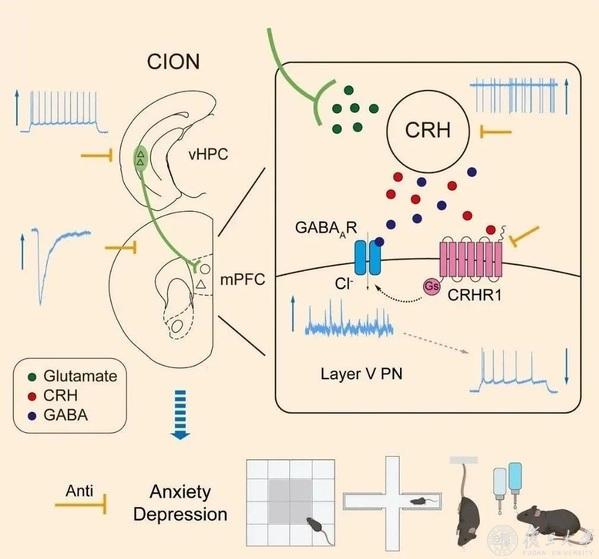

张玉秋团队揭示CRH调控痛相关抑郁的神经环路机制

1月19日,复旦大学脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室张玉秋课题组在慢性痛诱发抑郁的神经环路研究中取得重要进展。相关研究成果于以《腹侧海马—内侧前额叶通路的CRH神经元调控慢性痛诱发的焦虑和抑郁》(Corticotropin-releasing hormone neurons control trigeminal neuralgia-induced anxiodepression via a hippocampus-to-prefrontal circuit)为题发表在《科学进展》(Science Advances)杂志。

这项研究解析了一条驱动疼痛相关抑郁的神经环路,并揭示了该环路的突触传递和神经调控机制。本研究揭示的神经调质和递质共释放的联动机制,为慢性痛继发抑郁的治疗提供了更为精准的靶点。

论文地址:https://doi.org/10.1126/sciadv.adj4196

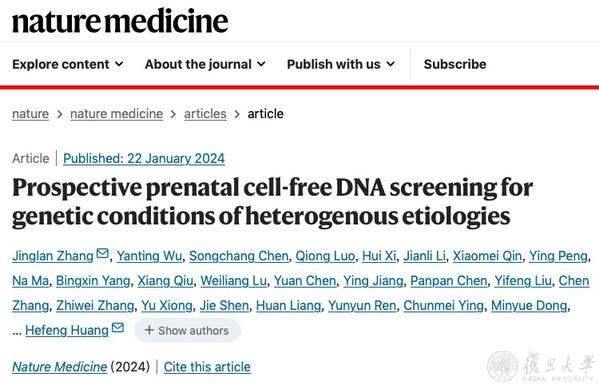

黄荷凤/张静澜/徐晨明团队发表综合性无创产前筛查技术

1月22日,复旦大学生殖与发育研究院黄荷凤院士、张静澜研究员、徐晨明研究员联合浙江大学张丹教授、湖南省儿童医院王华教授共同在《自然医学》(Nature Medicine)上发表了题为《基于游离DNA的前瞻性多种类遗传病产前筛查》(Prospective prenatal cell-free DNA screening for genetic conditions of heterogenous etiologies)的研究成果。

研究结果证实,将目标单基因病与染色体异常同时纳入筛查,使检出率提高了60.7%。研究还表明,cfDNA综合筛查在孕早期发现无症状胎儿(如软骨发育不全胎儿)和不易被影像学方法发现的神经缺陷方面具有重要意义。这些研究结果证明cfDNA综合筛查可以准确识别高危妊娠中染色体和单基因水平的胎儿致病性变异,实现更加精准的产前和围产期管理,这将对出生缺陷防治工作产生深远的影响。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41591-023-02774-x

洪佳旭、张川团队开启基因沉默+治病蛋白降解眼病治疗新征程

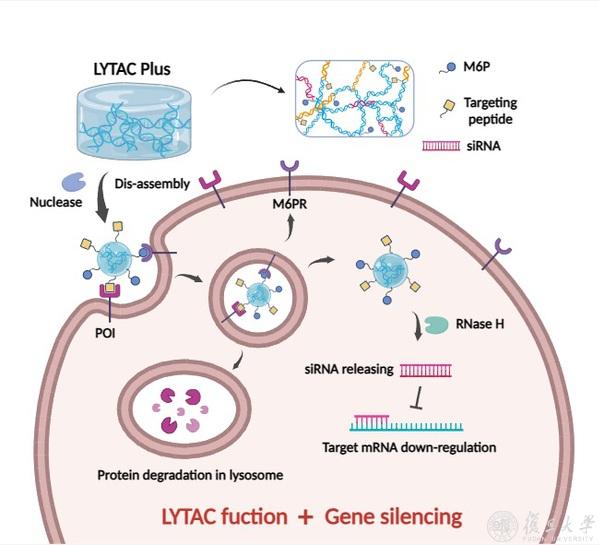

1月22日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院洪佳旭主任团队和上海交通大学张川教授团队合作研究的相关内容以《一种基于核酸的LYTAC Plus平台双靶点下调疾病蛋白表达》(A Nucleic Acid-Based LYTAC Plus Platform to Simultaneously Mediate Disease-Driven Protein Downregulation)为题于2024年1月22日在国际学术期刊《先进科学》(Advanced Science)上发表。

该研究探索将基因沉默技术与蛋白质降解技术相结合,开发了新一代的基因沉默+致病蛋白降解一步法(简称LYTAC Plus)的新技术平台。LYTAC Plus利用核酸分子作为介导物,能够精确地识别并靶向性地降低疾病驱动蛋白,成功地实现同时下调多个致病蛋白。

论文地址:https://doi.org/10.1002/advs.202306248

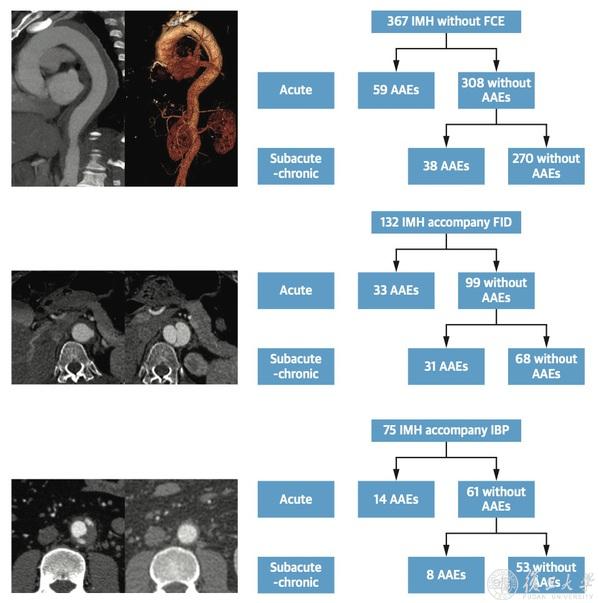

符伟国、董智慧团队报道急性主动脉壁间血肿预后的关键影像学特征

1月23日,复旦大学附属中山医院/复旦大学血管外科研究所符伟国、董智慧教授带领蒋小浪博士和潘天岳医生等团队成员,于美国心脏病学会会刊、心血管领域学术期刊Journal of the American College of Cardiology在线发表了题为“Prognostic Implications of Initial Focal Contrast Enhancement in Acute Type B Intramural Hematoma”的研究成果。

该研究通过对近10年逾500例B型主动脉壁间血肿病例深入剖析,探寻出预判B型主动脉壁间血肿发展走向的重要指标——主动脉壁局部对比剂强化(FCE)。首次系统阐述了FCE在主动脉壁间血肿自然病程中的演变规律,细分了不同类型和位置的FCE与主动脉壁间血肿预后的对应关联,为预测主动脉壁间血肿进展提供了关键指标,据此提出了主动脉壁间血肿治疗新策略,为临床区分、合理处置主动脉壁间血肿提供重要指引。

论文地址:https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109723081391

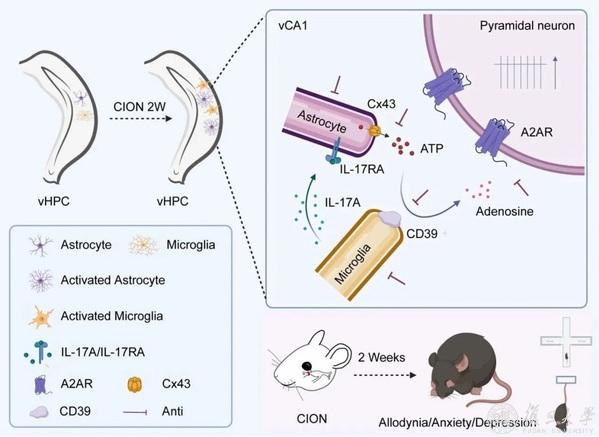

张玉秋团队揭示腹侧海马胶质细胞调控三叉神经痛继发情绪障碍的作用机制

1月24日,复旦大学脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室张玉秋团队与复旦大学附属华山医院徐文东教授和上海市第九人民医院徐光宙教授合作,在《脑,行为和免疫》(Brain,Behavior,and Immunity)杂志上发表题为《腹侧海马胶质细胞来源的腺苷驱动三叉神经痛继发焦虑和抑郁》(Glia-derived adenosine in the ventral hippocampus drives pain-related anxiodepression in a mouse model resembling trigeminal neuralgia)的研究论文。

研究揭示抑制腹侧海马星形胶质细胞和小胶质细胞活化能够降低三叉神经损伤引起的细胞外腺苷水平上调,改善三叉神经痛继发的焦虑和抑郁。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.bbi.2024.01.012

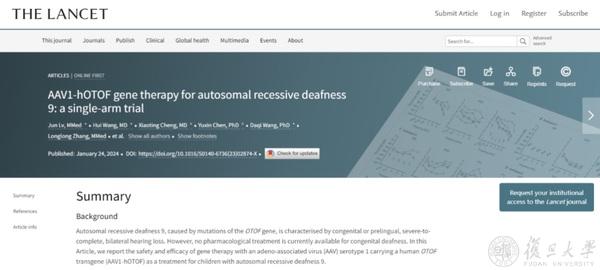

舒易来团队开启全球首个遗传性耳聋基因疗法临床试验

1月25日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院领衔在顶级医学杂志《柳叶刀》(The Lancet)以长文形式发表了题为《AAV1-hOTOF基因治疗常染色体隐性遗传性耳聋9:一项单臂研究》(AAV1-hOTOF Gene Therapy for Autosomal Recessive Deafness 9: a single-arm trial)的全球首个遗传性耳聋基因治疗的临床试验研究。

该研究在医院大力支持下,在耳鼻喉科研究院院长、科主任李华伟教授带领下,由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院舒易来教授主导合作完成。

该研究在国际上首次证明了基因治疗在遗传性耳聋患者临床治疗中的安全性和有效性,展现了基因治疗对治愈遗传性耳聋的应用潜力,开启了耳聋基因治疗新时代。

论文地址:https://www.jci.org/articles/view/171995

余科达团队揭示了抑制三阴性乳腺癌进展的新路径

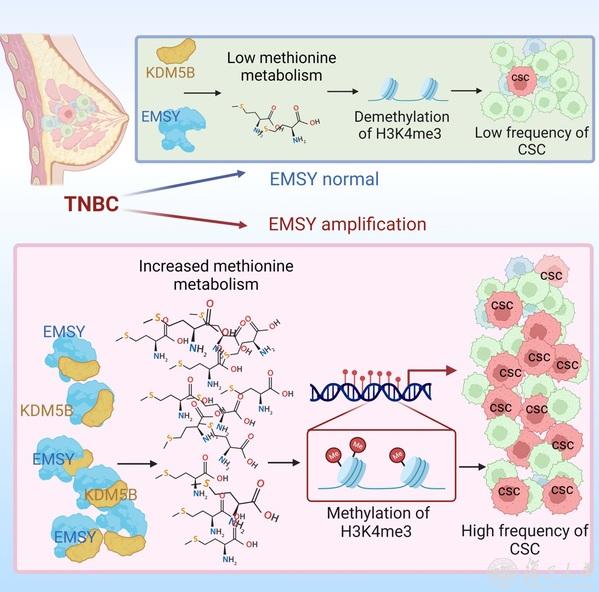

1月29日,复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科余科达教授团队发表的一项研究成果揭示了抑制三阴性乳腺癌进展的新路径。该项成果以“Targeting EMSY-mediated methionine metabolism is a potential therapeutic strategy for triple-negarive breast cancer”为题,于国际学术期刊《细胞报告医学》(Cell Reports Medicine)在线发表。

该研究成果表明,蛋白EMSY通过重塑肿瘤代谢微环境,增强甲硫氨酸代谢实现对靶基因的调控,从而促进乳腺癌干细胞的富集以及肿瘤生长;并通过小动物模型证实“甲硫氨酸剥夺饮食”可特异性地清除肿瘤干细胞,最终抑制肿瘤进展,有望成为诊疗三阴性乳腺癌的新策略。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101396