近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2023年12月的科研成果吧~

以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

2023.12主要科研成果

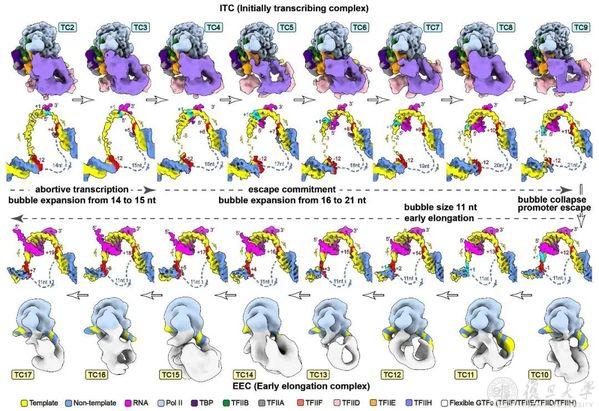

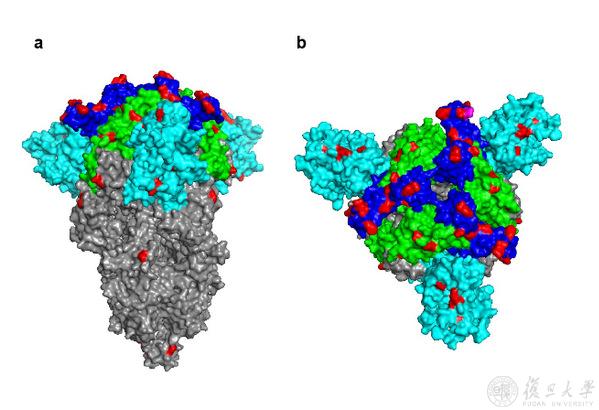

徐彦辉团队揭示转录起始连续动态全过程

2023年12月22日,复旦大学生物医学研究院徐彦辉团队在《科学》(Science)杂志上在线发表题为Structural visualization of transcription initiation in action的研究长文(Research Article)。该项研究首次用结构重现出了转录从头起始的16个连续动态全过程,揭示了通用转录因子(GTFs)和转录泡协同RNA聚合酶Pol II调控转录起始向转录延伸转变的分子机制。本研究回答了起始过程中众多问题,揭示了转录起始调控的机制,为理解基因表达调控奠定了结构基础。该研究也开创了利用生化和结构生物学重构生物大分子机器动态过程,揭示其工作机制的新路径,为众多复杂过程的研究提供了新思路。

论文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi5120

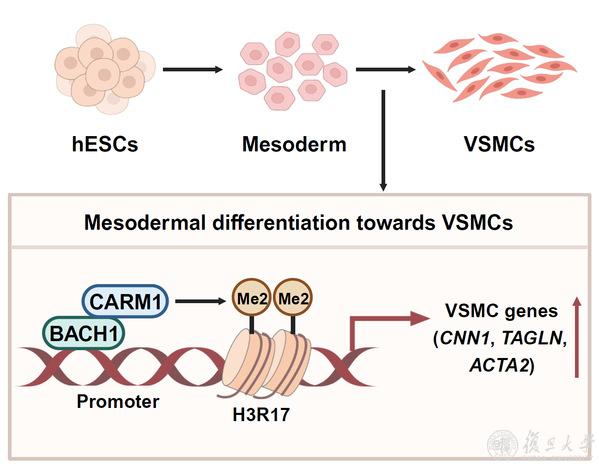

孟丹团队揭示BACH1调控人胚胎干细胞向血管平滑肌细胞分化的新机制

日前,复旦大学基础医学院孟丹教授团队在Cell Reports上在线发表题为BACH1 regulates the differentiation of vascular smooth muscle cells from human embryonic stem cells via CARM1-mediated methylation of H3R17的文章。该研究首次揭示了转录因子BACH1在调控人胚胎干细胞向血管平滑肌细胞分化中的重要作用及机制,对理解干细胞定向分化至血管细胞过程中阶段性的调控机制具有重要启示,可能为开发干细胞治疗血管疾病的临床应用提供新思路。这项研究表明,转录因子BACH1对人胚胎干细胞中胚层阶段后的体外血管平滑肌细胞分化起正向调节作用。该研究为干细胞定向分化至血管细胞的机制提供了新的见解。结合之前的研究,证明BACH1在干细胞自我更新、中胚层和血管谱系分化过程中起重要作用,对于再生医学领域的相关研究具有重要的科学意义。

论文地址:https://doi: 10.1016/j.celrep.2023.113468.

姜世勃/王欣玲课题组发表对BA.2.86的最新研究

近期,上海市重大传染病和生物安全研究院姜世勃/王欣玲课题组在Signal Transduction and Targeted Therapy在线发表了一篇研究亮点文章 SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2.86: limited potential for global spread。文章首先总结了最近发表在Nature和Lancet infectious Diseases杂志上的研究成果,指出BA.2.86存在显著的抗原漂移,且与受体亲和力增强,但是其对XBB突破感染或再感染的人群血清的免疫逃逸能力减弱。虽然BA.2.86对血清的逃逸现象明显高于其他变异株,但XBB突破性感染或接种含新变异株的COVID-19加强疫苗可增强对BA.2.86感染的预防效果。不能排除在未来可能出现具有更高传染性和致病性的新亚谱系。因此,应该全面性地监测BA.2.86的进化,并对下一个威胁做好相应的准备。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41392-023-01712-0

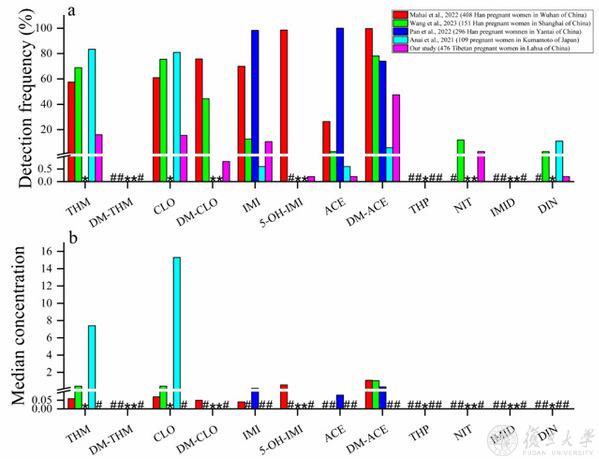

王和兴课题组合作揭示西藏藏族孕妇新烟碱类杀虫剂暴露的水平和健康风险

近日,复旦大学公共卫生学院王和兴课题组与西藏大学附属阜康医院欧珠罗布和李春霞等合作,调查我国西藏藏族孕妇新烟碱类杀虫剂的暴露情况,发现西藏孕妇明显暴露于新烟碱类杀虫剂,但低于我国其它地区孕妇暴露水平,处于较低健康风险之中。研究结果以Source and health risk of urinary neonicotinoids in Tibetan pregnant women为题在期刊Chemosphere发表。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140774

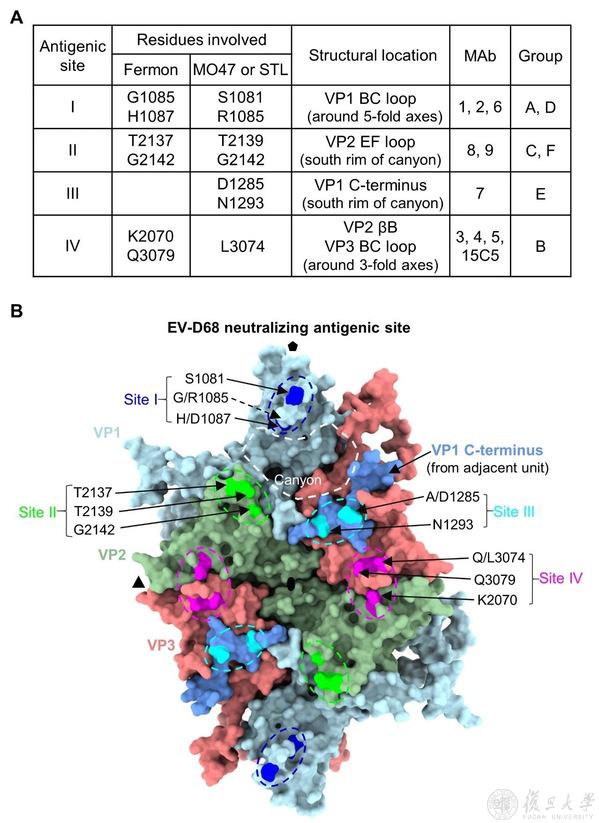

张超课题组全面鉴定肠道病毒D68的中和性抗原位点

近期,上海市重大传染病和生物安全研究院张超课题组在Journal of Virology在线发表了题为Identification of four neutralizing antigenic sites on the enterovirus D68 capsid的论文。该研究首次全面鉴定并比较了EV-D68原型株和临床株病毒衣壳上的中和性抗原位点,揭示了EV-D68病毒衣壳上存在4个离散的、功能上相对独立的中和性抗原位点,促进了EV-D68被中和抗体识别以及病毒进化和免疫逃逸分子机制的理解, 还为理性开发针对EV-D68感染的新型疫苗和抗体药物提供了重要信息。

论文地址:https://journals.asm.org/doi/10.1128/jvi.01600-23

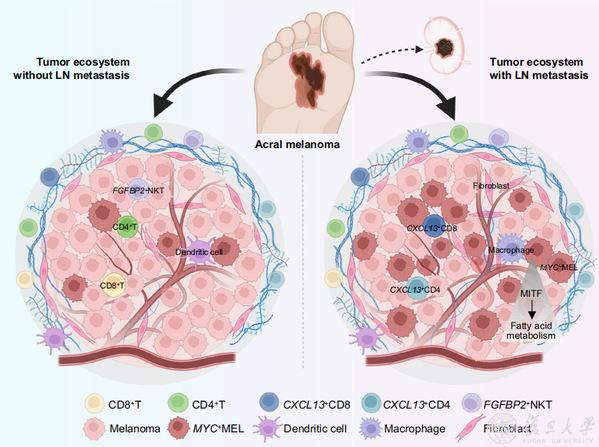

顾建英团队合作绘制全球首张肢端型黑色素瘤淋巴结转移时空进化图谱

2023年12月8日,复旦大学附属中山医院顾建英教授团队联合周宇红教授团队以及复旦大学附属肿瘤医院陈勇教授团队,在Nature Communications上在线发表了题为Delineating the early dissemination mechanisms of acral melanoma by integrating single-cell and spatial transcriptomic analyses的研究成果。该研究通过单细胞联合空间转录组技术,在国际上首次刻画了肢端恶黑淋巴结转移的时空图谱,为肢端恶黑淋巴结转移的分子机制及干预靶点,提供了丰富的数据和理论基础。

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41467-023-43980-y

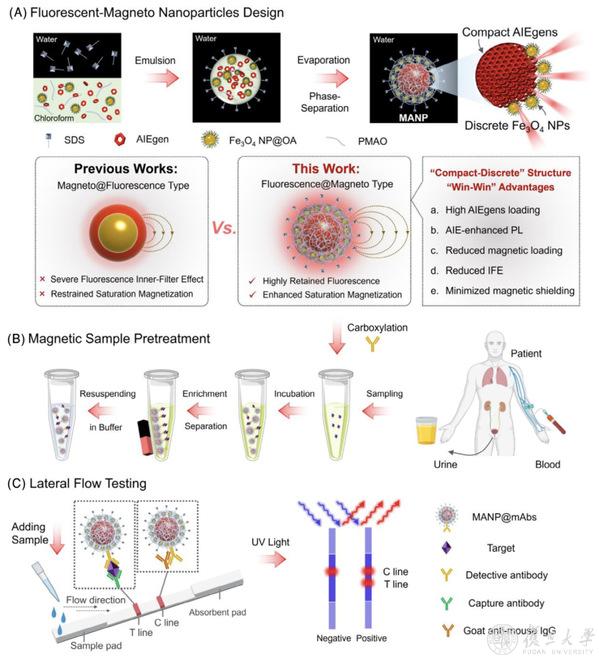

范小勇团队合作提出具有“紧凑-离散”空间排列的“荧光@磁”核-壳纳米结构FMNs合成新策略

近日,上海市重大传染病和生物安全研究院范小勇团队与南昌大学熊勇华、黄小林团队合作的研究成果以Rearranging fluorescence-magneto spatiality for ‘win-win’ dual functions to enhance point-of-care diagnosis为题发表于Aggregate期刊。该项研究提出了一种具有“紧凑-离散”空间排列的“荧光@磁”核-壳纳米结构FMNs合成新策略,进一步以新型的“荧光@磁”纳米组装体MANP为双功能标记探针,成功实现了临床血清中降钙素原和尿液中脂阿拉伯甘露聚糖的高灵敏、高特异性检测。该探针利用磁分离富集,不仅提高了检测灵敏度,而且大大降低了血清样本以及尿样对免疫学的干扰。该项研究为理性设计荧光磁性纳米材料提供了新的设计思路,研究成果在磁分离辅助的床旁诊断和生物医学应用领域具有广阔的应用前景。

论文地址:https://doi.org/10.1002/agt2.459

黄瑛团队诊治全球罕见病例登上《柳叶刀》杂志

2023年12月9日,The Lancet(《柳叶刀》)第402卷的clinical picture模块刊登了复旦大学附属儿科医院消化科黄瑛教授团队的临床病例文章Acute pancreatitis as a key to diagnosis of hyperhomocysteinemia in a 12-year-old boy caused by CBS gene mutation。该高同型半胱氨酸血症病例为全球罕见疾病,以急性胰腺炎作为主要表现而被发现、诊治的病例更屈指可数,该病例的发表具有相当重要的临床意义。

论文地址:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02714-9

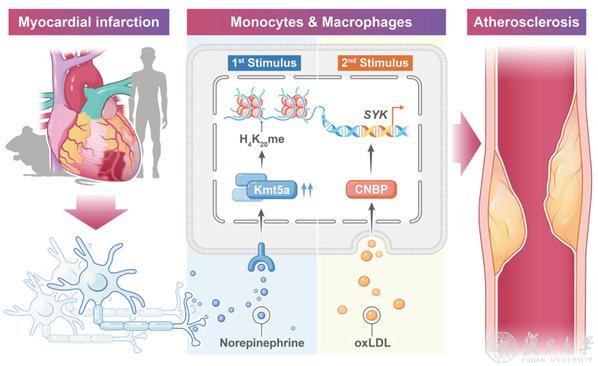

葛均波院士团队揭示心肌梗死促进动脉粥样硬化进展的新机制

2023年12月12日,复旦大学附属中山医院葛均波院士团队在European Heart Journal期刊在线发表了题为Myocardial infarction drives trained immunity of monocytes, accelerating atherosclerosis的研究论文。这项最新研究揭示了心肌缺血如何触发造血干细胞或单核细胞中的一种免疫训练状态,从而加速心肌缺血后动脉粥样硬化的发展。

论文地址:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad787

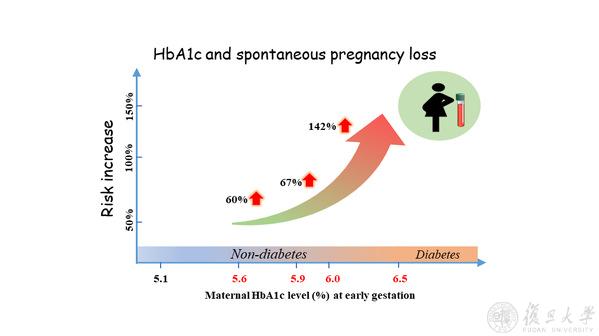

黄国英和严卫丽团队最新成果揭示孕早期HbA1c高于5.6%可能预示自然流产风险升高

2023年12月12日,复旦大学附属儿科医院黄国英和严卫丽教授团队最新研究成果 Association Between Serum Glycated Hemoglobin Levels at Early Gestation and the Risk of Subsequent Pregnancy Loss in Pregnant Women Without Diabetes Mellitus: Prospective Cohort Study发表于JMIR Public Health and Surveillance 杂志。自然流产(SPL)是最常见的严重不良妊结局之一。研究基于SPCC前瞻性队列研究设计首次报道非糖尿病孕妇孕早期较高糖化血红蛋白(HbA1c)水平升高可能增加SPL的发病风险,孕早期HbA1c水平控制在5.6%以下对于早期预防SPL发生可能是安全的。目前临床上HbA1c尚不是孕早期常规检测指标。鉴于我国处于出生人口数下降的关键时期,SPL率居高不下,本研究结果可能为不断改进孕产妇保健水平的实践、预防SPL发生提供参考。

论文地址:https://publichealth.jmir.org/2023/1/e46986

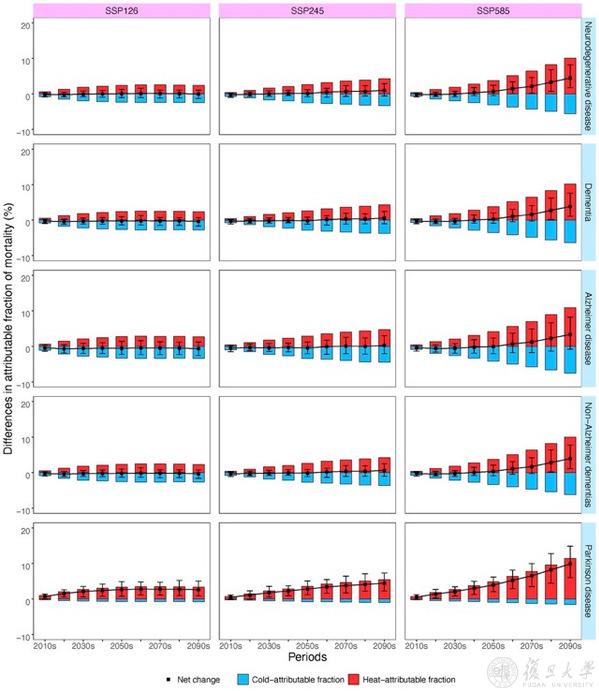

阚海东团队联合研究揭示气候变暖将加剧我国神经退行性疾病死亡负担

近日,复旦大学公共卫生学院阚海东教授团队、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心周脉耕研究员团队、首都医科大学宣武医院郝峻巍主任医师团队联合开展了一项全国性病例交叉研究,定量评估了环境温度对神经退行性疾病(NDD)死亡的影响,并预测了未来气候变化情景下,温度相关NDD死亡负担的变化。研究结果以 Temperature-related death burden of various neurodegenerative diseases under climate warming: a nationwide modelling study为题发表于Nature Communications。本研究依赖于全国最具代表性的死因大数据,为揭示环境温度与NDD死亡的关系提供了有力的流行病学证据,并预测未来气候变暖将显著增加NDD死亡负担。这些结果为气候变化与神经系统健康领域提供了可靠的科学见解,强调了在人口老龄化时代实施以减缓和适应为重点的气候政策的重要性。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-023-44066-5

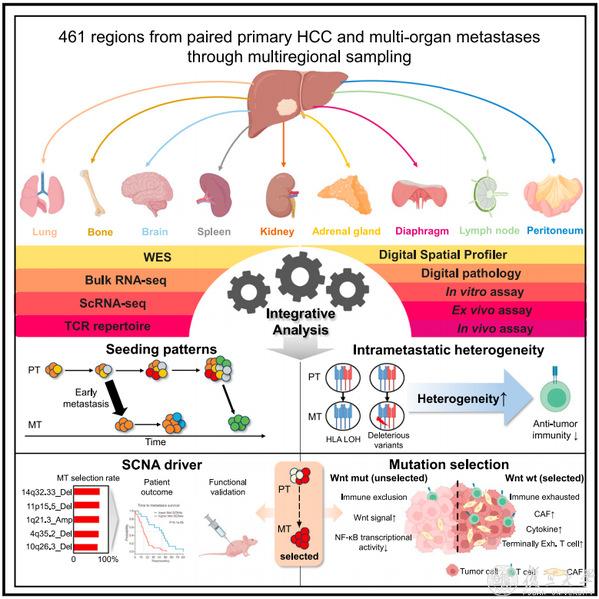

樊嘉院士团队在肝癌研究领域再获新突破

2023年12月14日,复旦大学(附属中山医院)肝癌研究所樊嘉院士团队与上海科技大学张力烨团队及上海顿慧医疗合作,于Cancer Cell在线发表了题为 Integrated multi-omics profiling to dissect the spatiotemporal evolution of metastatic hepatocellular carcinoma 的研究成果。该研究整合分析多组学数据,在国际上首次系统刻画了肝癌转移的时空演进全景图谱,揭示了肝癌转移的复杂进化轨迹和克隆选择机制,为研发肝癌转移预测的新标志物和治疗新靶点提供了宝贵的数据和理论基础。

论文地址:https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(23)00401-4

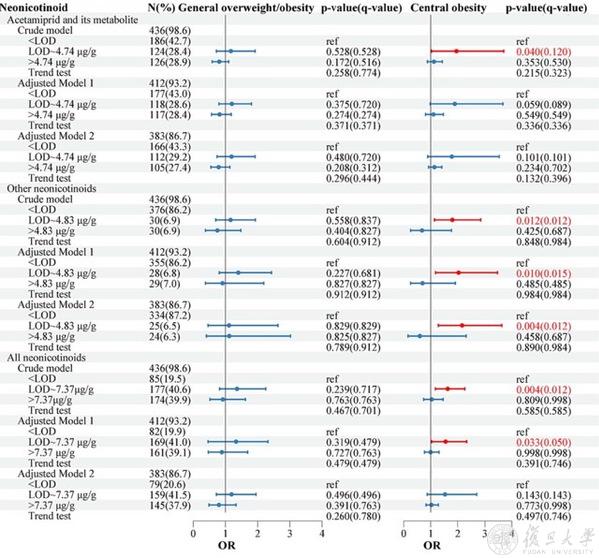

王和兴课题组合作发现新烟碱类杀虫剂暴露是儿童肥胖的潜在危险因素

近日,复旦大学公共卫生学院王和兴课题组与上海市长宁区疾病预防控制中心唐传喜主任和加拿大渥太华大学医学院陈跃教授等合作,调查我国上海市学龄儿童新烟碱类杀虫剂的暴露情况及与儿童肥胖的关系,发现儿童广泛暴露于新烟碱类杀虫剂,而且对儿童肥胖可能产生不同的影响。该研究成果以Urinary neonicotinoids and metabolites are associated with obesity risk in Chinese school children为题在期刊Environmental International发表。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.108366

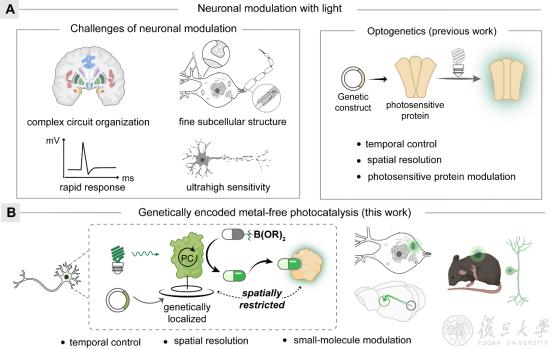

李伟广团队发展遗传编码的光催化小分子释放技术实现神经元精准调控

2023年12月17日,复旦大学脑科学转化研究院李伟广研究员与中国科学院上海有机化学研究所陈以昀研究员团队、上海交通大学医学院徐天乐教授团队合作,在美国化学会综合性期刊ACS Central Science上在线发表题为Genetically Encoded Photocatalysis Enables Spatially Restricted Optochemical Modulation of Neurons in Live Mice的研究论文。该研究成功开发了一种遗传编码的光催化小分子释放技术用于神经元精准调控。该技术通过生物正交光催化硼酸去笼反应,空间特异性地光控释放生物活性小分子,进而在活细胞、离体神经元和活体小鼠中实现了亚细胞特异性、神经投射特异性及细胞类型特异性的神经元光化学调控。该技术通过活体小鼠内的生物正交光催化特异性释放GABA(B)受体激动剂——巴氯芬,揭示了NaV1.8+神经元是外周GABA能痒觉调控的关键作用细胞类型。

论文地址:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.3c01351

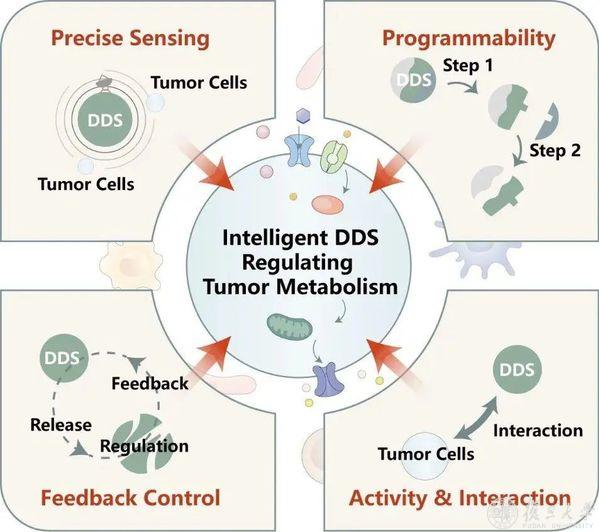

蒋晨课题组在肿瘤代谢调控中的智能递送系统方面取得新进展

近日,复旦大学药学院蒋晨课题组针对肿瘤代谢过程中的几个特征,归纳总结智能药物递送系统在实现代谢微环境多级调控中的新进展,以期提供一种新的肿瘤治疗范式。相关成果以 Intelligent Delivery Systems in Tumor Metabolism Regulation: Exploring the Path Ahead 为题,在线发表于《先进材料》(Advanced Materials)。通过合理设计的递送系统有望提高代谢调节策略的治疗效率。智能递送系统具有精准感知、程序性、反馈控制递送等优势,可以为基于代谢的多维度治疗策略提供支持。为了从治疗角度深入了解肿瘤代谢,并为递送系统的设计提供指导,课题组关注了可用于干预的运输和转化途径,总结了肿瘤代谢的一般特征,分类总结了已知的代谢脆弱点和交叉途径,以及针对性的智能递送系统设计逻辑,希望为发展多种联合治疗策略提供启发。

论文地址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202309582

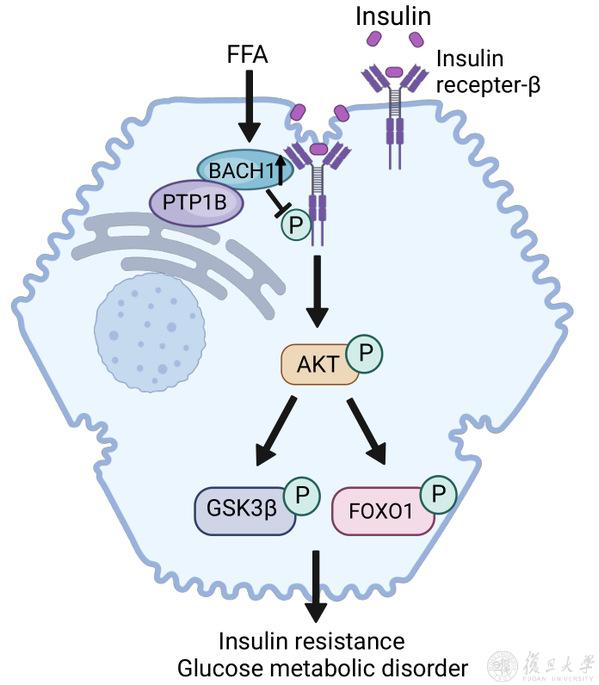

孟丹团队揭示BACH1调控肝脏胰岛素抵抗的新机制

2023年12月21日,复旦大学基础医学院孟丹教授团队在Nature Communications在线发表了题为《BACH1在小鼠中调控肝脏胰岛素信号通路和葡萄糖稳态》(BACH1 Controls Hepatic Insulin Signaling and Glucose Homeostasis in Mice)的最新研究成果。这项工作表明靶向抑制肝脏BACH1能够明显改善高脂饮食喂养小鼠和db/db糖尿病小鼠的肝脏胰岛素敏感性,改善葡萄糖耐量和糖代谢的异常以及肝脂肪变性。研究阐明了BACH1作为胰岛素信号通路的负调控因子,在调控肝脏胰岛素敏感性和葡萄糖代谢中的重要作用,为胰岛素抵抗相关疾病的防治提供了新的靶点。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-023-44088-z

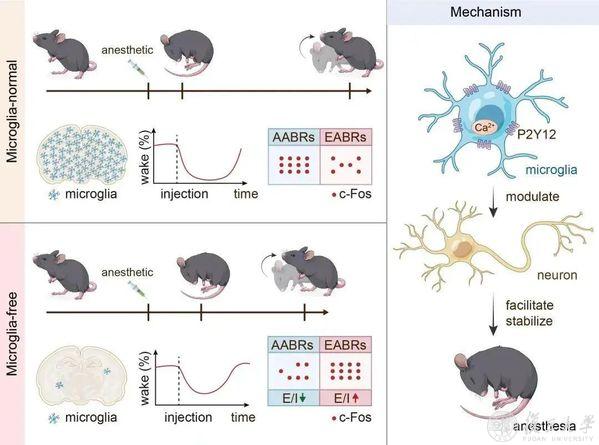

彭勃和舒友生团队揭示小胶质细胞对麻醉诱导和觉醒过程的调控作用及其机制

近期,复旦大学脑科学转化研究院彭勃和舒友生团队报道了小胶质细胞对麻醉状态的调控及其机制,以Microglia facilitate and stabilize the response to general anesthesia via modulating the neuronal network in a brain region-specific manner为题发表在生命医学类期刊eLife上。在分子机制方面,团队利用转基因小鼠和药理学调控等多种手段,证明小胶质细胞对于麻醉觉醒过程的调控依赖于它特有的P2Y12受体及下游胞内钙离子水平,而不依赖于C1q介导的突触吞噬作用。该研究证明小胶质细胞是麻醉过程的重要参与者,小胶质细胞的稳态是维持麻醉状态的必要条件,从免疫系统调控神经系统的独特角度揭示了全身麻醉的神经胶质机制。

论文地址:https://doi.org/10.7554/eLife.92252

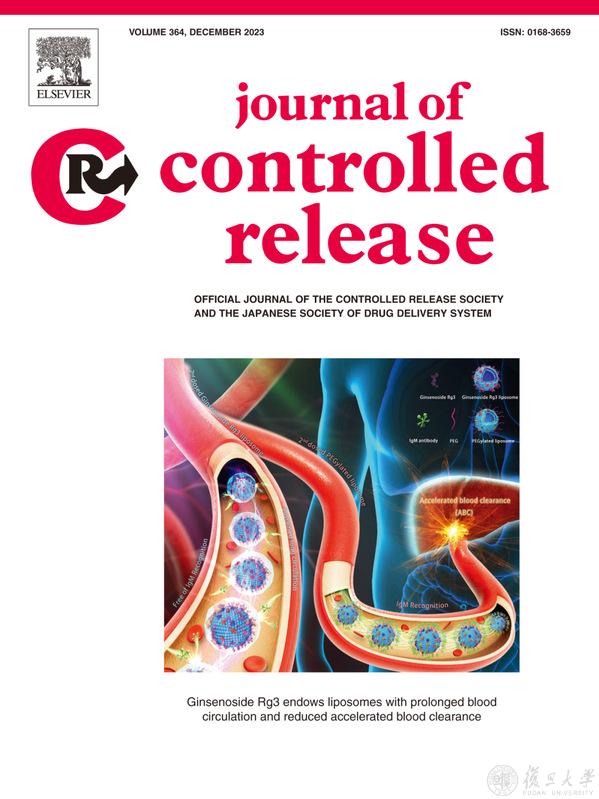

王建新课题组发现人参皂苷Rg3赋予脂质体长循环功能且避免加速血液清除效应

近日,复旦大学药学院王建新教授课题组在药剂学期刊Journal of Controlled Release 2023年第364期上发表了题为Ginsenoside Rg3 endows liposomes with prolonged blood circulation and reduced accelerated blood clearance的研究文章,并被选为封面论文。该研究将传统PEG化脂质体中的胆固醇和PEG替换为人参皂苷Rg3,制得的人参皂苷Rg3脂质体具有良好的长循环功能,通过解析其表面吸附蛋白冠成分,阐释了其长循环机制。此外,开展了重复注射后的药代动力学与免疫原性研究,发现与传统的PEG化长循环脂质体相比,Rg3脂质体在重复注射后不会触发类似的加速血清清除现象,在重复注射时具有更好的长循环性能。研究结果为基于人参皂苷的脂质体开发提供了支撑。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.10.023

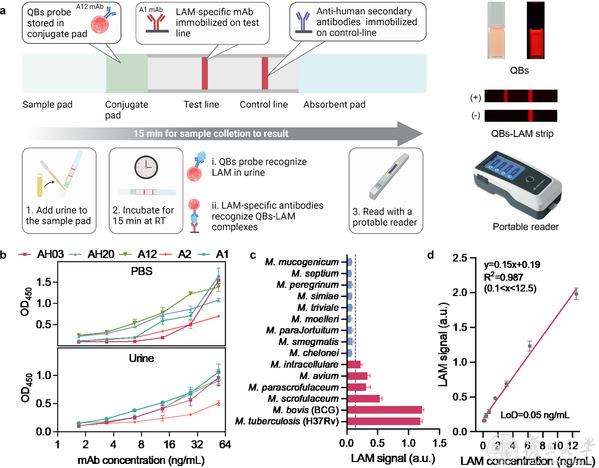

范小勇团队合作自主研发新一代尿液LAM床旁检测荧光试纸条快速诊断结核病

近日,上海市重大传染病和生物安全研究院范小勇团队与深圳国家感染性疾病临床医学研究中心卢水华/南昌大学熊勇华团队合作开发了一种量子点增强的免疫层析技术(QB-LAMs),通过定量床旁检测尿液中的LAM抗原即可快速诊断结核病,研究论文以A novel quantitative urine LAM antigen strip for point-of-care tuberculosis diagnosis in non-HIV adults为题发表于《感染杂志》(J. Infect.)期刊。结核病(TB)仍然是全球传染病死亡的主要原因,早期准确诊断对“终结TB”至关重要。该发现为QBs-LAM在未感染HIV的人群中诊断TB提供了强有力的证据,为开发具有更高诊断性能的下一代基于LAM的POCT诊断提供了新的途径。由于其高诊断表现、成本效益和POCT特征,QBs-LAM有望作为TB社区筛查的工具,尤其是在高TB负担的偏远地区。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.11.014

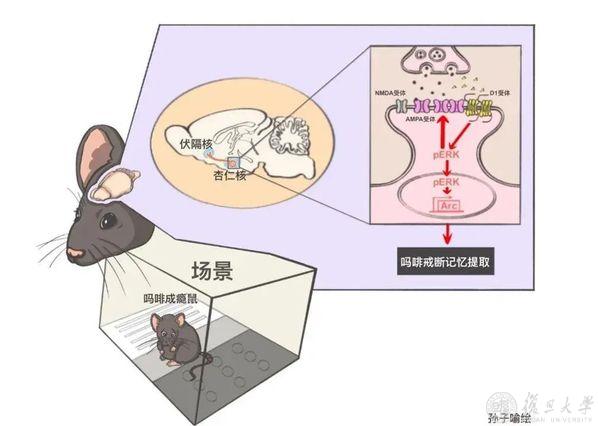

郑平课题组发现场景重新激活成瘾记忆的新分子通路

近期,复旦大学脑科学研究院/脑功能和脑疾病全国重点实验室郑平教授课题组的研究工作发现场景重新激活成瘾记忆的新分子通路。相关研究成果于2023年12月26日在线发表在《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)。课题组发现场景可以激活基底外侧杏仁核投射到伏隔核的神经元,抑制这类投射神经元可以明显抑制场景引起的成瘾记忆提取。在这个基础上,课题组进一步研究了场景在这类神经元引起的分子反应,发现场景可引起这类神经元记忆相关分子Arc表达增加,抑制Arc也可抑制场景引起的成瘾记忆提取,并且研究工作显示多巴胺D1受体磷酸化ERK是Arc表达增加的原因。课题组还研究了多巴胺D1受体对这类神经元谷氨酸兴奋性输入通路的作用,发现多巴胺D1受体信号通路可协同增强谷氨酸AMPA受体的作用,从而提出场景通过双重输入途径提取成瘾记忆的新假说。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41380-023-02371-x