还记得今年在户外的秋季开学典礼吗?“‘伏羲’说:今天上海不下雨”,AI for science(简称:AI4S)提前精准预测天气,20年来复旦首次户外开学。

那是一个中短期的“伏羲”大模型,可以准确预知天气。如今,“伏羲”挑战气候预测沙漠,行业内首个次季节大模型亮相迪拜第28届联合国气候变化大会(下文简称:COP28)。

次季节气候预报是气象科学领域的沙漠,一直没有很有力的科学手段涉足。由上海科学智能研究院、复旦大学、中国国家气候中心联手打造的“伏羲”次季节大模型,在技术难题上实现大突破,将对气候变化风险应对,起到至关重要的作用。

12月8日,上海科学智能研究院院长、复旦大学浩清教授漆远在迪拜COP28中国馆《气候变化风险应对:技术创新与金融支持》论坛上介绍了“伏羲”次季节大模型。

全球当前主流的AI气象预测模型主要集中于中短期天气预测(注:一般0-15天)。针对中短期天气预测,此前上海科学智能研究院联合复旦大学打造出了“伏羲”中短期大模型,预报精度超过欧洲中期天气预报中心确定性预报结果,并达到集合预报的水平,预报速度由小时级提升到10秒内,实现千倍加速。

此次迪拜亮相的“伏羲”升级版大模型,将其在气候变化领域的工作推向新的高度。“伏羲”次季节大模型预测时间范围比典型的中短期天气预测大模型更长,达到45天的预测周期。

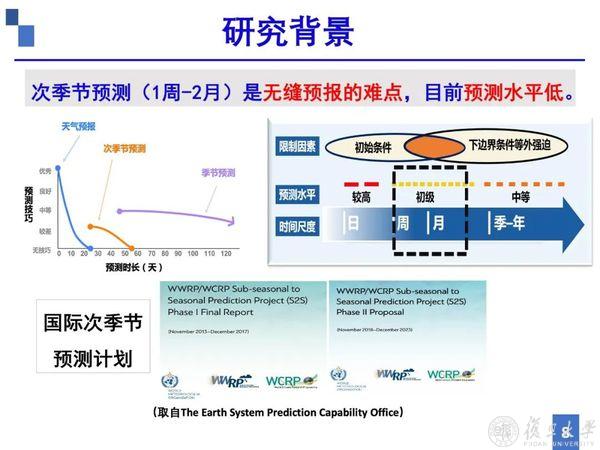

由于次季节尺度初值和外强迫信号不足,明显的预报间隙等,是气候变化领域更及时、更精准感知气候风险的技术难题。而次季节尺度气候异常是造成高影响气候事件的重要原因。提升次季节预测能力,既是气候科学迫切的发展需求,也是国际前沿的科学技术问题。国家《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》里明确指出,要逐步实现提前1个月预报重要天气过程的能力。

相对十五天的中短期预报,次季节预测有大很多的不确定性。“伏羲”大模型创造性地把表达不确定性的随机采样引入Transformer架构中,从而实现foundation模型的集合预报,大规模提升预测精度,能生成与国际最权威的欧洲中期天气预报中心(ECMWF)基于数值模式的S2S预测相媲美的结果。

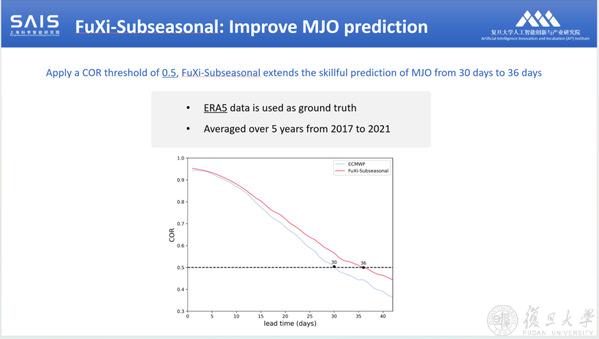

特别值得一提的是,“伏羲”次季节大模型显著增强了预测马登-朱利安振荡(MJO)的能力,将预测MJO的时间从30天延长到了36天,这一结果超过公认权威的ECMWF S2S的预测能力。

MJO是一种大气现象,其特征是在赤道附近云层和降雨的准周期性向东传播,通常每30到90天重现一次。准确预测MJO对于农业规划、灾害预警以及长期气候研究非常重要。MJO的准确预测对于农业、交通、能源、金融等领域的灾害预警有着至关重要的作用。

对长周期极端气候气象事件的预测能力是气候风险应对最大的挑战。“伏羲”次季节大模型实现令人鼓舞的技术突破。

漆远表示,各国都需要找到更有效的技术创新路径来应对全球气候风险。AI在气候变化的风险管理领域有诸多想象空间。它不仅能够改变气候科学的基础研究范式,突破气候复杂系统模式预测的局限性,在更精细的空间尺度、更长周期的时间尺度上实现对气候风险的精准刻画;而且在产业经济领域中有着一系列深化应用的方向,可以降低在低碳转型中面临的各类资产价值风险、市场波动风险和能源系统风险等。“伏羲”次季节大模型通过在强高温/强降温/强降水等主要天气过程的次季节预测,实现传统技术手段无法达到的高精度。

随着“伏羲”次季节大模型领先的AI能力不断迭代发展,将在更多气候风险挑战上取得突破性进展,为赋能可再生能源发展、新型电力系统建设、保障农业粮食安全、实现社会经济可持续转型方面做出贡献,帮助人类更好地应对气候变化带来的挑战。