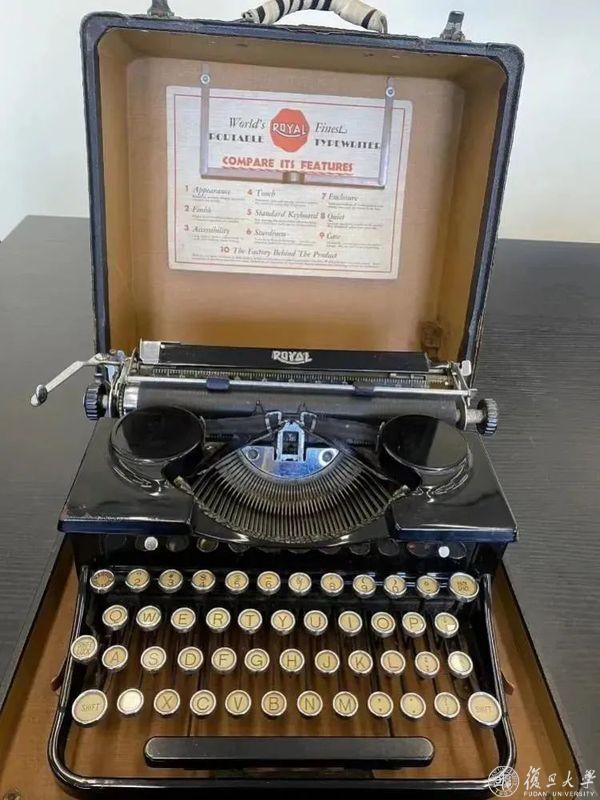

近日,我国著名儿童少年卫生学家徐苏恩教授的亲属向复旦大学档案馆捐赠了一台徐教授使用过的英文打字机。

徐苏恩教授使用过的英文打字机

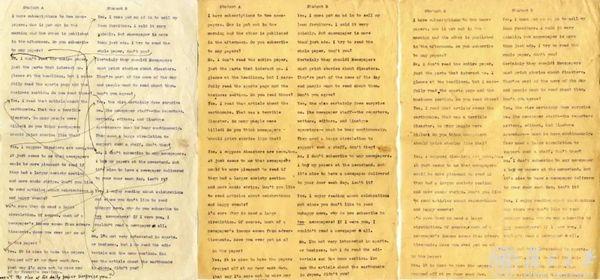

这台英文打字机,是20世纪30年代初徐教授留美归国时带回的,已有近百年历史,机身上还可以看到清晰的“ROYAL”商标。徐教授到上医工作后,这台打字机一直放在原卫生系办公室作为“公共物品”使用。直至国产英文打字机逐步普及后,这台打字机才被徐教授带回家。徐教授任教期间,曾利用业余时间为系里青年教师辅导英语,开设补习班,至今打印机的盒盖上还夹有一份当时的“阅读理解”材料及答案手稿。

“阅读理解”材料及答案手稿

此前徐苏恩教授及其家属已经捐赠了75件有关徐教授的生平档案资料,包括授课笔记、来往信件、各项证书、聘书、著作等。

徐苏恩教授一生忘我工作,为发展我国的医学教育和公共卫生事业,为增强中国儿童少年的体质和健康作出了卓越贡献。他用生命践行使命,用情怀书写担当,生动诠释了上医 “为人群服务”的奉献精神。

今天,我们节选《复旦名师剪影——医学卷》中徐苏恩教授学生的怀念文字,共同追忆这位医学大师。

我国儿少卫生学的开拓者:徐苏恩教授。

文丨汪玲

徐苏恩(1907-2001),教授,江苏常熟人。1932年毕业于北京协和医学院。1935年获美国哈佛大学公共卫生硕士学位。曾任上海第一医学院儿少卫生学教研室主任,卫生部医学科学委员会卫生学专题委员会委员,中华医学会儿少卫生学会顾问,中国学生营养促进会顾问、全国学校及学前卫生学会顾问,《中国学校卫生》杂志名誉总编辑等职务。主编出版专著、教材10余部。

徐苏恩教授是我国儿少卫生学科的开拓者、实践家和理论家。他一生忘我工作,诲人不倦,为发展我国的医学教育和公共卫生事业,为增强中国儿童少年的体质和健康,做出了卓越贡献。在几十年的教学、科研、现场实践中,徐苏恩教授培养了一大批儿少卫生和健康教育方面的优秀专门人才。目前,他培养的博士、硕士、本科生遍布海内外,在各自的岗位上发挥着重要的骨干作用。

我有幸成为徐苏恩教授培养的最后一位研究生。徐苏恩教授严谨的治学态度、勇于创新的实践精神、无私博爱的为人师表形象一直鼓励着我前进,鞭策着我不断为发展我国儿少卫生事业而努力。我总是很怀念那些与恩师相处的日子,能够美美地欣赏教授的科研成果,静静地聆听老师的教海,开心地陶冶在大师的风范里。从我与恩师相处的岁月中,汲取当年老师的形象点滴片段,重现老师的音容笑貌,并借此表达我对老师的感恩和敬佩。

促进学科发展

徐苏恩教授著述甚丰,发表论文百余篇,出版专著或主编教材10余部。他曾担任《医学大百科全书·儿少卫生学分册》副主编,主编《高校保健导引》《儿童少年卫生学进展》《学校卫生管理》等专著。在儿少卫生事业发展的进程中,徐苏恩教授高屋建领,总是能站在时代的高度,针对需要解决的问题,提出研究思路,引领着儿少卫生学科的发展方向。

20世纪80年代初,我国学校卫生和儿少卫生没有学术交流刊物,学校卫生和儿少卫生从业者缺乏有效及时的沟通。在这样的情况下,1979年10月,徐苏恩教授倡导成立的“青春期发育科研协作组”在安徽绩溪召开了首次会议。《中国学校卫生》杂志的前身——《学校卫生情况交流》内部刊物的创办在这次会议上提出来,而后一直由徐苏恩教授带领上医少儿卫生教研室承担《学校卫生情况交流》全部的编辑工作。1987年,《学校卫生情况交流》正式更名为《中国学校卫生》杂志,徐苏恩教授也一直担任着这本杂志的名誉总编辑。它的诞生,结束了我国学校卫生和儿少卫生没有学术交流刊物的历史,标志着我国学校卫生和儿少卫生的学术研究进人了一个新阶段。1990年,在儿少卫生方面取得了一些进展时,徐苏恩教授在“纪念《中国学校卫生杂志》创刊十周年随笔”中写道“总结过去,展望未来。我们过去的工作成绩还是有限的。摆在我们面前的,还有很多科学上的未知数,要靠我们进行不懈的深入研究,才能做出对实际工作有益的事来。警如有些问题:遗传因素在青春期的表现,以及优教和特殊教育的卫生问题,温饱营养、卫生措施及健康教育效果评价,青少年心理卫生及人格培养,卫生习惯的培养,成人期疾病在青少年期的预防,意外伤害的预防等都是值得我们今后重视的。”这些观点的提出,无疑为儿少卫生工作者的研究指点了迷津。1995年教师节,徐苏恩教授又指出“学校卫生的主要任务是健康教育”。他是国内将“健康教育”这一理念最早提出者之一,促进了健康教育在我国的发展;同时也为我国培养了很多健康教育方面的专业人才,他们在各自的岗位上发挥着重要的骨干作用。

参加学术会议,在会议上发表自己的观点也是徐老工作中的重要部分。他一生参加大大小小的学术会议真是不胜枚举,即便到了晚年也是如此。1979 年,已70多岁高龄的徐教授因十分关心学科发展和教材建设,参加了在宁波召开的《儿童少年卫生学》第一版全国统编教材定稿会。记得在一次发言时,徐老站了起来,用高亢的声音讲道:“儿少卫生学教学工作者除了完成教学任务外,必须尽快把科研搞上去。我们学科的教师,特别是年资较高的,应该有自己的主攻方向,在某一领域潜心研究。大家都去做,自然会全面开花。那么搞上一段时间,国内文献资料就会不断丰富起来,编教材更会有血有肉。”说完,台下爆发了雷鸣般的掌声。徐老的这一番话无疑深深打动了参加会议的每个人,引发了与会人员的思考,进而推动了学科的发展。

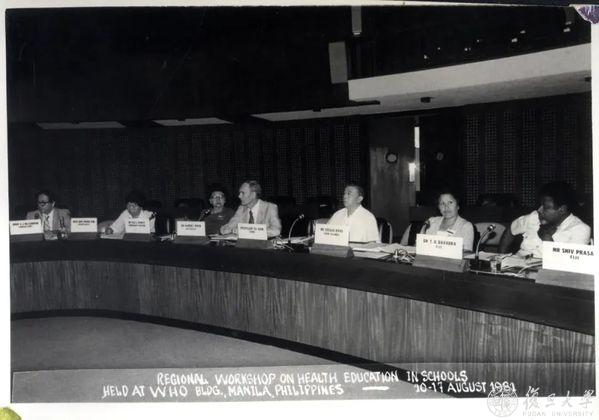

作为世界社会医学研究会会员,徐教授还参加了众多国际会议。他的发言及介绍让世界了解了我们在这方面的研究现状,也让中国的医学教育与国际接轨,与世界融合。

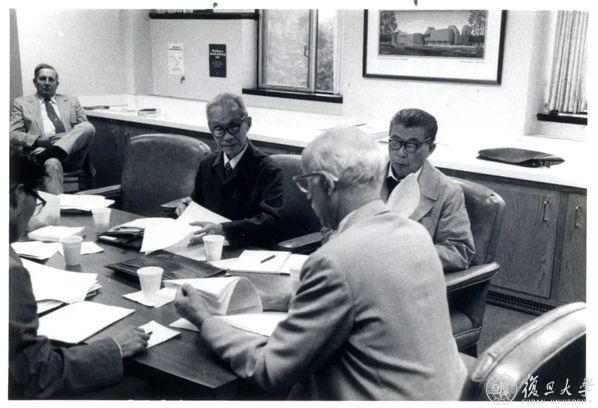

1981年8月,徐苏恩(右三)参加马尼拉世界卫生组织西太区学校健康教育讨论会

1985年8月,徐苏恩(右一)在美国听结核病权威Dr.Corustock教授介绍经验

引领后辈前行

徐苏恩老师知识渊博,学术造诣深厚,授课重点突出、语言生动、严谨精练。在本科生教学过程中,他注意激发学生的学习兴趣,着重培养学生的能力,深受广大学生们的欢迎。在研究生培养方面,他既严格要求,又精心指导。在确定研究课题时,他总是要求研究生检索并系统阅读国内外有关参考文献,逐篇做详细摘要,做读书报告和文献综述。他对研究生所写的文献综述和学位论文都是逐字逐句加以修改。

我读研究生时,在徐苏恩教授的指导下,开展了“重金属铅对妇女儿童健康的影响”研究。每当遇到疑惑,碰到困难,感到迷茫的时候,徐教授总是耐心地帮我分析课题,殷切地教导我再看看某些方面的文献,细心地提示我忽略的细节。当我备受煎熬,想要放弃的时候,徐老师总是说“科学研究不是一蹴而就的事,如果这么容易发现科学的奥秘,那么大家都可以当科学家了。只有一步一个脚印,一步步地前行才能攀登科学的高峰。”在徐老师的指导、鼓励和帮助下,我圆满地完成了研究课题并创造性地首次将智力结构的因子分析和铅的行为毒理学研究相结合,建立了重金属毒物影响儿童智力发育的剂量效应关系。该课题获得了1989 年度上海市卫生局科技进步三等奖。瑞士苏黎世大学Elsner博士1991年提出将该项研究成果作为制定全球性铅神经毒作用的有关标准依据。

1979 年,徐苏恩教授指导研究生王文英通过对1632名6~17 岁上海学生进行调查,开展了“遗传与环境对儿童少年生长发育相互作用”的研究;指导进修生在国内率先开展了双生子研究,运用遗传流行病学双生子方法研究遗传和环境对儿童少年生长发育的影响;指导研究生钱美玲采用国际通用的放射免疫试剂,测定了179名8~15岁男女童少的清黄体生成素值,开辟了我国儿少内分泌学研究的新领域,阐明了其与儿童少年青春发育的有机联系;1980年,指导研究生潘复平通过手骨X线摄片制定了我国儿童少年骨龄标准。

徐老师以高尚的情操、博大的胸怀和无私奉献的精神,关心着年轻一代的科研方向和进展,总是期盼着新生力量的苗壮成长。据刘宝林老师回忆,1964年在黑龙江拉尔基召开首次儿少卫生学术会议时,徐老亲切地对他说:“儿少卫生学的事业造福子孙后代,小刘啊,搞这个专业可是大有作为的。”短短一句话,使他深深体会到强烈的使命感,增添了献身于儿少卫生学科的勇气和力量。1982 年 8 月,在山东泰安召开全国体质研究学术会议期间,徐老又询问刘宝林“你关于儿童的骨龄研究还在做吗?”当刘宝林回答“正在扩大样本观察中学年龄段,估计可在年末完成,制成较完整的6个月~17 周岁男女儿童手腕骨骨龄图谱。”徐老说:“那很好!有志者事竟成。你可以考虑把骨龄研究同其他生长发育指标联系起来观察,拓宽研究领域,会收获更大。”徐老的这一点拨对刘宝林启发很大。1983 年在完成“儿童生长发育的骨研究”课题之后,他就很快转入“女性青春期骨发育、性发育、体格发育的动态观察”,接着在1986年后进行“骨皮质发育的研究”、“某些特殊儿童群体骨发育、性发育及体格发育研究”。在上述大量工作基础上,1990-1993 年刘宝林完成了国家自然科学基金中标项目,1995 年出版了《骨骼发育的研究及应用》专著。刘宝林深情地说:“我深知,自己这点成绩的取得同徐老的教海是分不开的。”

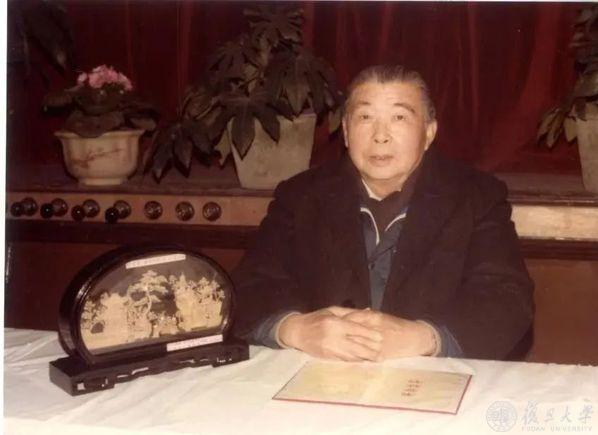

徐苏恩教授

和蔼的老师,真挚的朋友

徐苏恩教授待人诚恳,为人正直,乐于助人,时刻惦记着身边的朋友,关心着年轻一代,帮助那些需要他帮助的人。在人们的眼中,他是一代学术大师,一名和蔼的老师,更是一位挚友。

在20世纪80年代,国内儿少卫生学的研究与世界先进水平有一定的差距,先进的技术和理论有待我们去学习。当知道自已的研究生有意去国外深造时,徐苏恩教授总是给予积极的鼓励,并主动为其联系学校和导师;经济上有困难,他也大力支持。他竭尽全力将上医儿少卫生学科的研究生和青年教师送到发达国家一流大学和科研机构学习交流,王文英去美国进修健康教育,吴竟石在耶鲁大学攻读博士学位,邴琛在英国学习放射免疫测定技术,范晓堂在法国开展环境与健康的研究工作,我去日本从事母子保健的博士后研究。

对自己的学生、下属如此,对自己的朋友也不例外。1963 年夏,赵俊确诊患了甲状腺囊肿,万般担心和恐惧。徐老主动热情为他落实医院与主刀医生。住院期间还经常前去看望他,与其聊聊生活,祝福其早日康复。时隔这么多年,赵俊经常会想起这些温暖而美好的往事。