选择史诗和悲剧为阅读文本,借古典作品带领学生探文化之源,采取线上线下相结合的授课形式,干货满满的同时鼓励着思维碰撞——作为2022年度上海高等学校一流本科课程“英语文学导读(下)”有何独到之处?

从文学说开去,将文化引入门

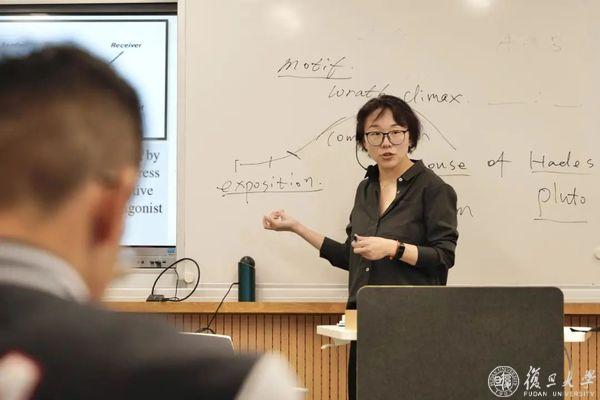

‘What’s the specialty about transliteration? ’(“音译的特殊之处是什么?”)

‘What’s the difference between motif, story, and plot ?’(“母题、故事和情节的区别是什么?”)

......

接连抛出的问题,台下思索的目光。欢迎来到“英语文学导读”的课堂。

四年前,复旦大学外国语言文学学院副教授段枫在接手这门课程时,选择了以史诗和悲剧作为阅读文本。“不论是英国文学、美国文学还是法国文学,它们都有一个共通的文学传统和共同的文化源头。就像当今许多哲学、文学著作中都会提及亚里士多德一样,系统了解文学类别的演变和文学母题的延续与发展,对于日后的语言和专业学习都是有益的。”

由于古今文学体裁跨越较大,加之学生在专业基础阶段对专业术语的了解尚浅,如何将“硬知识”和培养“软实力”有机结合,是段枫面临的一大挑战。“Sonnet就是一个关于音译很好的例子,现在都称它为‘十四行诗’,但闻一多最初将它译为‘商籁体’。这样译,巧在哪里?”通过不断反问和追问,段枫在讲解知识点的同时也引导着学生思考文本背后的文化内涵和美学意义,培养学生对于语言的敏感性。

一个时代的文学有一个时代的母题、艺术特征。从文体来看,古希腊时代的文学作品涵盖了史诗、戏剧和诗歌三大古典体裁;就内容而言,希腊神话中所涉及的,对“光辉与荣耀”的追求,对“人类最终命运”的思考,都是古典时代的写照。这和同学们日后会学习的中世纪、文艺复兴、启蒙运动时期以及现当代文学在逻辑上呈现出连贯性。

文学承载文化,文化孕育文学,“通过荷马史诗、希腊悲剧及其现当代衍生作品的阅读以及文学理论知识的拓展,是希望通过这一必修课程为后期英文系专业学习奠定坚实的语言、文学和文化基础”,段枫说。

讲解“硬知识”,培养“软实力”,让1+1>2

从零构建起对于文化的认知,并不是一件易事。“干货满满”的高回报背后是对课程设计、课堂效率的高要求。如何在时间有限的条件下,在内容上做到深度和广度兼具,在形式上实现多样化?

登录超星课程页面,可以看到一个个按照章节顺序排列的录课视频和补充材料。利用10-25分钟不等的视频,通过模块化的方式讲解“硬”知识点,是段枫摸索出的解决方法之一。

“线上大部分都是文学术语、行文技巧、背景知识等等比较硬核的、事实性的内容,如果放在线下课来讲,由于每个学生的知识储备和理解能力都不相同,可能要反复讲很多遍才能让所有人听懂。而通过录课的形式,可以将选择权放给学生,让他们根据情况自主调节观看的次数直到理解为止。而课堂上的时间就能够更好地利用于思考和讨论一些更深入、更有意义的问题。”

这一理念也得到了同学们的认可:“线上的好处在于可以暂停下来,把老师所讲的丰富内容梳理记录下来,而且可以反复听,线下则侧重于同学们的提问和分享。这样的设计挺适合这门课程。”2022级外国语言文学学院本科生陈一诺这样说道。

此外,由于线上平台的特有优势,段枫得以选用更丰富、多元化的内容作为授课素材。“在讲到某一历史事件时,会把相关的纪录片放上去给学生参考。如果是线下课程可能只会一句话带过,同学们也难找到对应资源,而在线上平台上可以实现普及。”

多种材料的综合运用,在加深理解方面也起到了“1+1>2”的效果。“‘阿喀琉斯之盾’一课中,课件上的盾牌被波浪花纹包围,充满了人间生活的各种事件,有喜有悲,展现出古希腊人的宇宙观和对待命运的态度。文本辅以视觉呈现,让我能在心理层面窥见他们的内在感受,产生跨时空跨文化的对话,同时让我联想到‘也无风雨也无晴’的生活状态。”陈一诺这样评价。

“是真的能够学到东西的课!”

“通过线上线下并行的设置,能把更多的时间和精力分配在对思维、能力的训练上,而非一味地灌输知识。什么是文学?怎么读文学?文学背后是什么?这些是更重要的东西。”段枫说道。

课程每周会有 40 页左右的英文阅读材料,辅以相关阅读思考题,并针对阅读材料和思考任务,来让学生完成相关书面作业。与此同时,段枫会根据学生书面作业中的相关反馈,设计课堂讨论提纲,提前通过微信群组发布给学生,为高效率课堂讨论奠定基础。

如何利用好课后时间巩固所学?段枫也尝试了不同的形式,通过学术论文写作的初步尝试,辅导学生完成选题、写作和相关修改过程,通过戏剧实演所涉及的剧本编撰、排练、拍摄过程,极大调动了学生的积极性和学习自主性。

设计“阅读+完成作业+慕课学习+发现问题+课堂讨论+课后延伸”的多环节教学流程,课程逐渐形成了一套“文本细读+理论支撑+比较视域”多维度的教学理念,旨在增强课程的理论深度上,加强学生自主的文本阅读,提升学生的主动性和实践能力,促进学生跨文化批判能力的提升。

高频的文学术语,晦涩难懂的文本,每周高强度的阅读量和固定的写作任务……哪怕对于英语专业的同学而言,这门课也提出了不低的要求。即使有着高强度、高难度的课业要求,“英语文学导读”也收获了同学们的一致肯定。“牵涉内容繁杂,需要拓展延伸的知识面宽广,但是所呈现出的史诗世界包罗万象且多元”“消解了我对文学的畏难情绪,让我逐渐对文学研究产生了兴趣。”……

2021级外国语言文学学院本科生齐潇轶去年修读了这门课程。在被问及其感受时,她评价道:“是真的能学到东西的课!虽然要求阅读的材料和作业都比较多,但段老师讲课超级吸引人,根本不会想开小差。”

“今年是开课以来最顺的一次,整个授课流程、线上线下结合的实际操作模式也逐渐清晰了。”段枫自评道,她也希望课程未来能够进一步优化线上与线下混合教学之间的有效衔接,统筹优势资源,建设配套教材,强化课程育人功能,让更多的同学能借此为起点,“不但学会感受文学的美,也能掌握分析文学的理性工具。”