近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2023年10月的科研成果吧~以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

高翔团队合作研究揭示梦游与高死亡风险密切相关

近日,复旦大学营养研究院、公共卫生学院高翔团队,与美国宾州州立大学和哈佛大学合作,在Mayo Clinic Proceedings发表了一篇题为Probable parasomnias and morality:A prospective study in US men的论文,该研究显示,异态睡眠(包括梦游和快速动眼睡眠行为障碍)和更高的全因死亡、神经退行性疾病或意外导致的死亡风险密切相关。这是全世界第一个关于梦游的前瞻性队列研究。研究人员认为,睡眠是一种多维的生理过程,已经被多个流行病学研究证实与慢性疾病和死亡密切相关。本研究可能存在的假设是睡眠中断导致睡眠的神经生物学控制功能受损,从而进一步引起代谢和认知功能受损,从而最终导致更高的死亡率。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.06.018

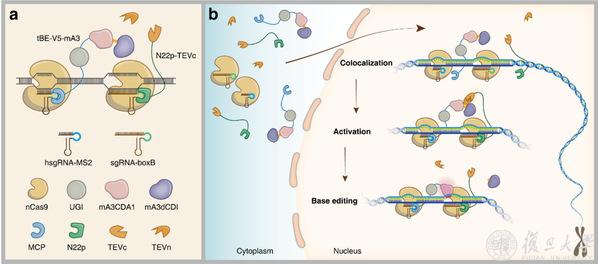

杨力团队与合作者发表tBE原理、设计及体内应用论文

10月4日,复旦大学生物医学研究院杨力研究组与上海科技大学陈佳研究组、李剑峰研究组在Nature Protocols杂志发表的题为Design and application of the transformer base editor in mammalian cells and mice的实验指南论文,详细介绍了tBE系统的工作原理、设计方案以及体内编辑等过程。tBE通过巧妙的设计,利用变形式组装实现无脱靶效应的高效精准型碱基编辑,为疾病的临床诊疗提供了安全高效的新方法和新工具。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41596-023-00877-w

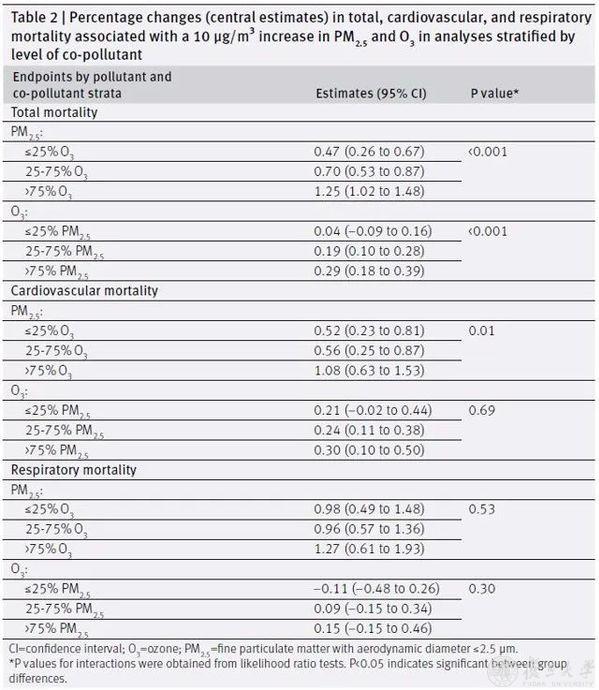

阚海东团队开展全球多中心研究揭示大气复合污染的协同健康危害

近日,复旦大学公共卫生学院阚海东教授领衔的研究团队在大气复合污染与健康领域取得重要进展,通过在全球372城市开展多中心研究,发现大气细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)污染复合暴露对居民的死亡风险存在协同效应。研究成果以Interactive effects of ambient fine particulate matter and ozone on daily mortality in 372 cities: a two-stage time-series analysis为题于2023年10月4日在线发表于国际著名医学期刊《英国医学杂志》(British Medical Journal, BMJ)。本研究具有重要的政策意义。基于全球多中心的设计,本研究提供了PM2.5和O3复合暴露对居民死亡风险具有协同作用的强有力证据,提示若仅考虑空气污染物的单一健康效应,则可能显著低估它们对疾病负担的真实影响。

论文地址:https://www.bmj.com/content/383/bmj-2023-075203

邵志敏/江一舟领衔研究团队绘制全球最大腔面型乳腺癌多组学全景图谱

复旦大学附属肿瘤医院邵志敏、江一舟教授团队,联合复旦大学生命科学院和人类表型组研究院,以及上海市生物医药技术研究院的研究人员历时5年攻关,于近期发布消息:占乳腺癌患者总数约7成的腔面型乳腺癌,有望获得“分型而治”,疗效进一步获得提升。邵志敏教授和江一舟研究员领衔研究团队绘制了全球最大的腔面型乳腺癌多组学全景图谱,并提出“复旦腔面四分型”基础上的精准治疗策略。该项重要成果已于近日发表在国际顶级期刊《自然·遗传学》(Nature Genetics)。邵志敏教授及研究团队首次提出了基于多维大数据的腔面型乳腺癌分类标准,为这群患者的精准治疗和个体化临床实践了新的方向。“分型精准”的治疗策略也有望引领乳腺癌诊疗模式继手术治疗、全身治疗和分型治疗后的又一次变革,为更多乳腺癌患者点亮希望之光。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41588-023-01507-7

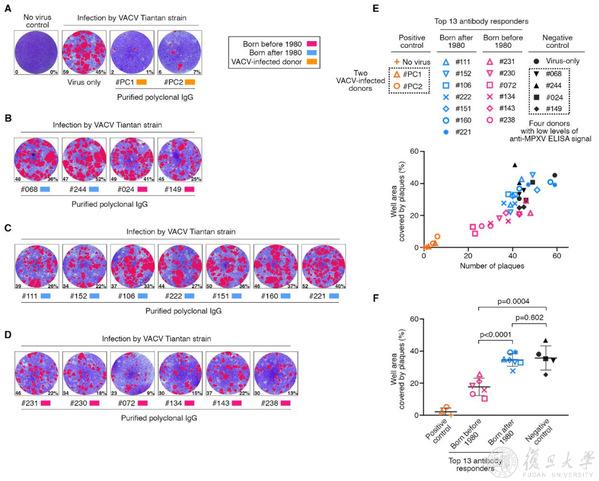

王乔/袁正宏/陆路团队开展天坛株天花疫苗对预防猴痘疫情的有效性与必要性研究

近期,复旦大学基础医学院、医学分子病毒学教育部/卫健委/医科院重点实验室、上海市重大传染病和生物安全研究院王乔/袁正宏/陆路团队联合中科院生物与化学交叉研究中心张一小团队在BMC Biology杂志发表了题为“Cross reactive antibody response to Monkeypox virus surface proteins in a small proportion of individuals with and without Chinese smallpox vaccination history”的研究论文。该研究建立了针对猴痘表面蛋白的血清ELISA体系,发现在一小部分接种或未接种过天花疫苗的人群中均存在针对猴痘病毒的交叉反应抗体;另外,通过开展痘苗病毒中和实验,进一步确认了接种天花疫苗天坛株后能诱导血清中和活性。

论文地址:https://doi.org/10.1186/s12915-023-01699-8

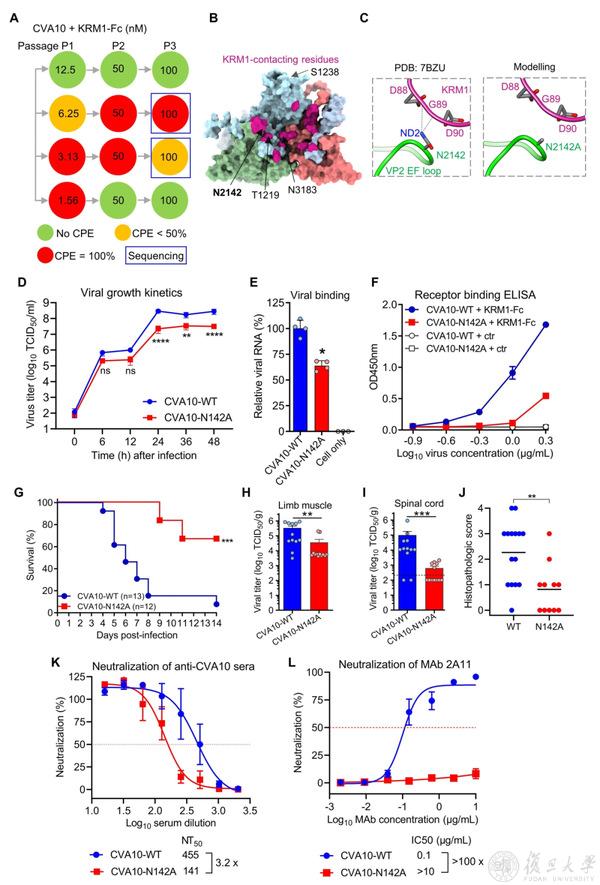

张超课题组在柯萨奇病毒A10与受体相互作用领域取得进展

近期,上海市重大传染病和生物安全研究院张超课题组在国际著名学术期刊PLOS Pathogens在线发表了题为“VP2 residue N142 of coxsackievirus A10 is critical for the interaction with KREMEN1 receptor and neutralizing antibodies and the pathogenicity in mice”的论文。该研究首次发现CVA10的VP2残基N142不仅在病毒吸附和感染细胞中发挥重要作用,而且在小鼠体内病毒致病力方面也发挥着作用。此外,N142残基被证实是CVA10中和抗体表位中的关键残基。

论文地址:https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011662

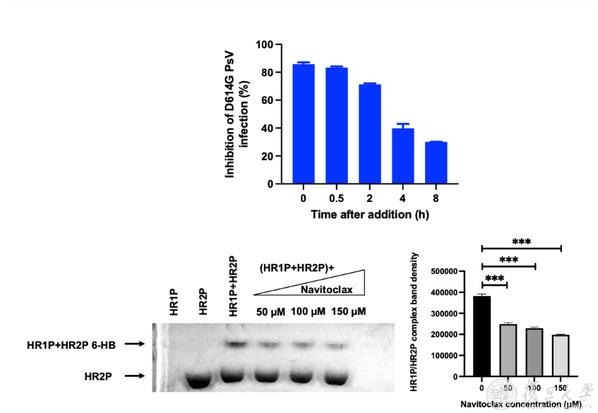

姜世勃/陆路/夏帅团队合作发现小分子化合物Navitoclax靶向冠状病毒保守靶点HR1

近期,复旦大学医学分子病毒学教育部/卫健委/医科院重点实验室、上海市重大传染病和生物安全研究院兼聘PI姜世勃/陆路/夏帅团队联合白俄罗斯国家科学院Alexander V. Tuzikov院士团队首次报道了小分子化合物Navitoclax靶向于冠状病毒保守靶点HR1,从而阻断病毒入侵宿主靶细胞,该研究成果近日发表在Journal of Medical Virology。

论文地址:https://doi.org/10.1002/jmv.29145

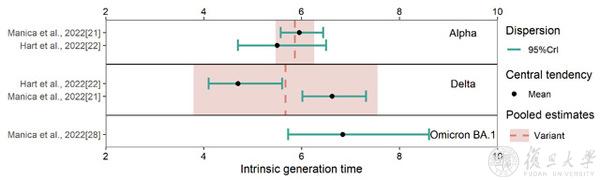

余宏杰团队在新冠病毒变异株的流行病学参数估计领域取得进展

近期,复旦大学公共卫生学院余宏杰课题组在新冠病毒变异株的流行病学参数估计领域取得进展,研究成果在线发表在BMCMedicine。本研究揭示了随新冠病毒的变异,其潜伏期、系列间隔和现实代际间隔呈逐渐缩短的趋势,可能会导致病毒传播速度更快、流行高峰更高、防控难度更大。同时,也提示应开展深入的现场流行病学调查以监测新冠病毒变异株传播模式的变化。各变异株系列间隔的平均估计值较潜伏期更短,提示新冠病毒存在症状前传播的特征,即病例在症状出现前存在传染性。本研究对于深入了解新冠病毒变异株的流行病学和传播动力学特征,以及制定和调整新冠防控策略均具有重要意义。

论文地址:https://doi.org/10.1186/s12916-023-03070-8

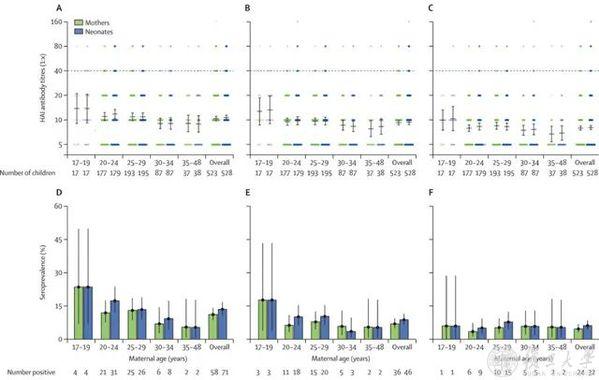

余宏杰团队在甲型H1N1流感病毒母传抗体和毒株间交叉免疫领域取得重要进展

近期,复旦大学公共卫生学院余宏杰课题组在甲型H1N1流感病毒母传抗体和毒株间交叉免疫领域取得重要进展,研究结果以Transplacental transfer efficiency of maternal antibodies against influenza A(H1N1)pdm09 virus and dynamics of naturally acquired antibodies in Chinese children: a longitudinal, paired mother–neonate cohort study为题,于10月9日在线发表在The Lancet Microbe。研究结果表明,未接种过流感疫苗母亲的A(H1N1)pdm09病毒预存抗体水平较低,但可经胎盘有效传输给其子代儿童。在新生儿出生后,母传抗体迅速衰减,难以保护其至接种流感疫苗的最低年龄(6月龄)。鉴于当前获批的流感疫苗仅针对6月龄以上儿童,不能用于6月龄以下婴儿,因此可考虑加快开展母亲孕前/孕期接种流感疫苗,以改善儿童母传抗体水平和保护持久性,但尚需评价母亲接种流感疫苗的最优时间、安全性及其疫苗诱导抗体的持久性和跨胎盘传输效率。

论文地址:https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(23)00181-7/fulltext

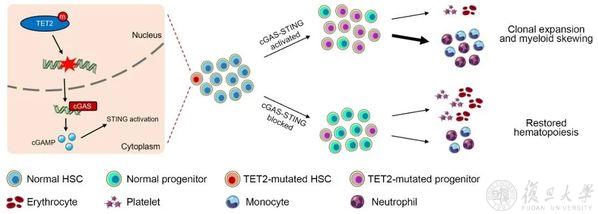

石玉衡/高海/徐国良团队报道了cGAS-STING通路在介导TET2缺失导致的CH发生中的作用

10月10日,复旦大学生物医学研究院青年副研究员石玉衡与合作者在Leukemia杂志上发表文章STING activation in TET2-mutated hematopoietic stem / progenitor cells contributes to the increased self-renewal and neoplastic transformation,该研究首次报道了cGAS-STING 通路在介导TET2 缺失导致的CH发生中的作用,并证明了抑制该信号同路可以有效的缓解TET2缺失诱发的小鼠血液系统发育异常以及后续的血液系统恶性疾病。这一研究内容充分揭示了 STING 信号通路在 TET2 功能缺失导致的CH 及血液系统恶性肿瘤发生发展中的重要作用;证实了由于 TET2 缺失内源性产生的慢性炎症对其CH以及血液恶性肿瘤发展具有重要的推动作用。本研究为 TET2 功能缺失突变导致的血液系统异常的内在机制提供了新的见解,也为开发CH及血液恶性肿瘤的治疗策略提供了一个新的切入点。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41375-023-02055-z

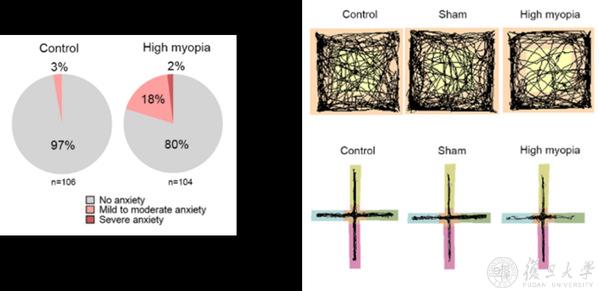

竺向佳等人首次证实焦虑是高度近视全新并发症

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院竺向佳、卢奕、孟佳琪与海军军医大学韩超峰合作在Cell Discovery上在线发表题为 CCL2-mediated inflammatory pathogenesis underlies high myopia-related anxiety的文章,首次证实了焦虑是高度近视全新并发症,并发现CC趋化因子配体2(CC chemokine ligand 2,CCL2)介导炎症可能是其背后的潜在机制。由此建立了高度近视与情绪障碍的联系,是该领域开创性发现。该研究是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院白内障和晶状体屈光手术学科的重要成果,以临床现象为导向,科学系统地揭示了焦虑是高度近视全新并发症,建立了高度近视和情绪障碍的联结,印证了“眼睛是心灵的窗户”。

论文地址:https://doi.org/10.1038/s41421-023-00588-2

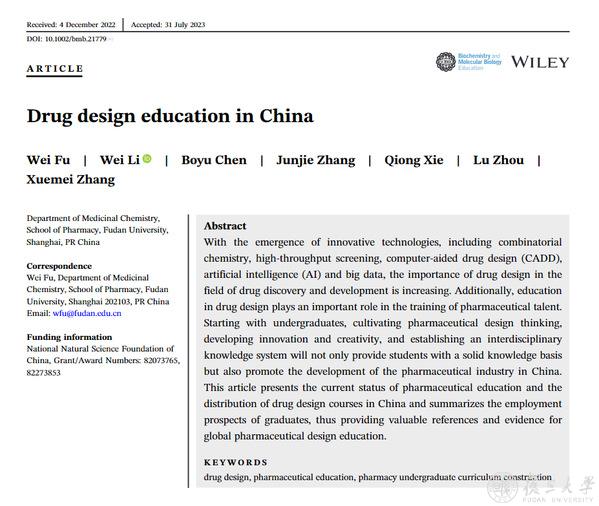

付伟团队详细分析了中国药物设计教育的现状、挑战和发展趋势

近日,复旦大学药学院付伟教授带领的教学小组详细分析了中国药物设计教育的现状、挑战和未来发展趋势,提出对该课程的教学改革与建议,相关结果以Drug Design Education in China为题发表在Biochemistry and Molecular Biology Education杂志。团队所设立的药物设计课程立足于药物发现相关的多学科基础,涵盖了23个理论和15个实验知识点。课程采用 “以学习为中心”的教学模式,率先引入虚拟模拟实验,确保理论与实践相结合。同时,课程利用先进的信息工具和线上教育平台,推动线上与线下的混合教学,增强学生的学习体验。教师团队凭借丰富的教学经验,使课程内容生动、深入且易于理解。此外,课程还为学生提供了与计算机辅助药物设计(CADD)相关的实用软件培训,如Discovery Studio和PyMOL。这一系统而创新的教学方法不仅加深了学生对药物设计的理解,还为他们在药学领域内外开辟了广阔的就业前景。

论文地址:https://doi.org/10.1002/bmb.21779

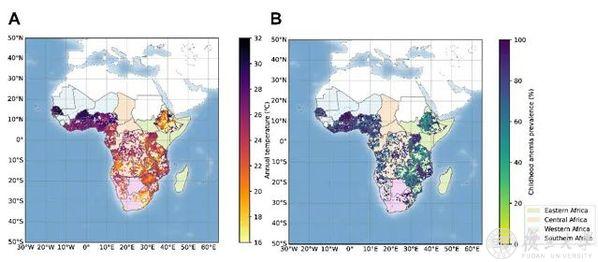

阚海东、陈仁杰团队揭示气候变暖可增加撒哈拉以南非洲儿童贫血的患病风险和负担

近日,复旦大学公共卫生学院阚海东教授、陈仁杰教授课题组开展了一项多国家流行病学研究,定量评估了气温对撒哈拉以南非洲地区5岁以下儿童贫血的患病风险,并预测了在未来气候变化情景下,归于气候变暖的儿童贫血疾病负担变化。研究结果以Global warming may significantly increase childhood anemia burden in sub-Saharan Africa为题发表于One Earth。本研究基于撒哈拉以南非洲地区最具有代表性的儿童健康数据库,首次揭示了气温升高与儿童贫血之间的流行病学关联,并预测未来气候变暖将进一步升高撒哈拉以南非洲地区儿童贫血的疾病负担。该研究表明了气候变化背景下中低收入国家儿童的脆弱性和健康不平等性,强调需要实施有效的气候缓解和适应政策,以减轻气候变化对脆弱人群健康的影响。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.09.003

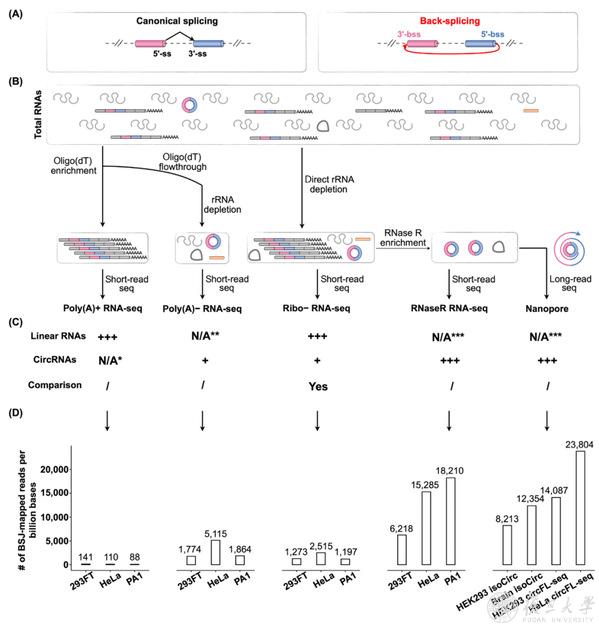

杨力团队综述环形RNA识别和定量的策略与挑战

10月13日,复旦大学生物医学研究院杨力研究团队与马旭凯青年研究员在Trends in Genetics发表了题为Approaches and challenges in genome-wide circular RNA identification and quantification的综述,系统总结了全基因组环形RNA富集与测序、计算识别与定量的不同策略。2011年左右,随着对不含多聚腺苷酸尾(poly(A) tail)转录本的深入研究,越来越多的环形RNA在细胞内被发现,其生成加工机制和潜在功能也在近十年被广泛研究。已知大部分的真核环形RNA由外显子反向剪接生成,即下游5'剪接位点反向连接到上游3'剪接位点形成共价闭合环结构。环形RNA的生成受到顺式作用元件和反式作用因子等多种因素调控,且一些高表达的环形RNA可参与多种生物功能调控。因为环形RNA与共表达的同源线性RNA序列相同,所以在全转录组范围内精确注释和精准定量环形RNA存在困难。深入理解不同纯化、富集、测序、识别和定量等方法的利弊,对环形RNA生成机制和功能作用研究的开展至关重要。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.tig.2023.09.006

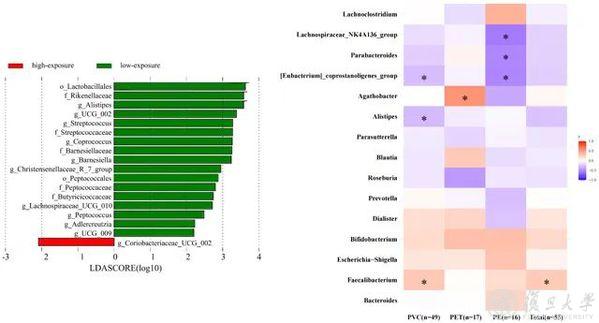

董瑞华团队在微塑料暴露研究领域取得进展

近日,复旦大学公共卫生学院董瑞华课题组在学龄前儿童微塑料暴露研究领域取得进展,在柳叶刀旗下期刊EBiomedicine上发表了题为Occurrence of microplastics and disturbance of gut microbiota: A pilot study of preschool children in Xiamen, China的最新研究成果。本研究首次采用Py-GC/MS评估了3-6岁学龄前儿童粪便中的MPs;探讨了影响学龄前儿童MPs暴露的潜在膳食因素,以及MPs暴露与肠道微生物群之间的潜在关系。为学龄前儿童MPs暴露评估和潜在的肠道健康危害提供了基础数据,呼吁未来的研究收集更多样本和更全面的塑料使用数据以深入探讨MPs和人类肠道菌群之间的关系。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104828

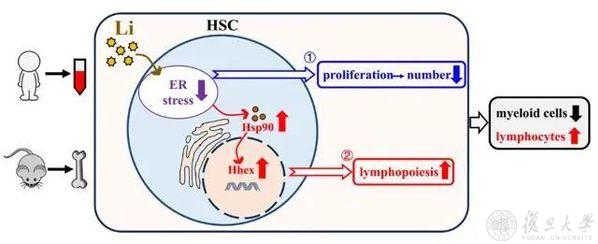

张玉彬团队揭示新型污染物锂的潜在免疫和造血毒性

近期,复旦大学公共卫生学院张玉彬课题组揭示了新型污染物锂的潜在免疫和造血毒性,研究成果以Lithium impacts the function of hematopoietic stem cells via disturbing the endoplasmic reticulum stress and Hsp90 signaling为题,发表在中国毒理学会官方期刊Food and Chemical Toxicology上。研究发现锂抑制HSC ER stress,引起HSC分裂下降,数量减少;ER stress抑制引起Hsp90表达增加,HSC淋巴系分化潜能增强,最终导致淋巴细胞数量增加而髓系细胞数量下降。该研究揭示了锂对HSC的影响及其潜在机制,为未来制定职业性锂暴露的卫生标准提供了科学参考。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.fct.2023.114081

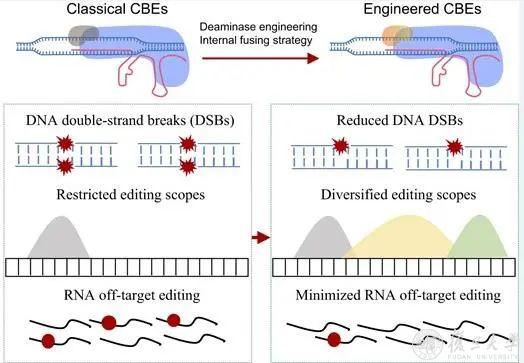

程田林、赵兴明团队合作揭示碱基编辑器的遗传毒性并改造优化

10月16日,复旦大学脑科学转化研究院的程田林实验室与复旦大学类脑智能科学与技术研究院赵兴明教授及陈静祺研究员合作在Nucleic Acids Research杂志上发表了题为Engineering of cytosine base editors with DNA damage minimization and editing scope diversification的论文。文章指出,除DNA和RNA水平的脱靶风险外,碱基编辑器CBE还会导致明显的DNA双链断裂风险和基因组毒性。研究者随后通过蛋白质工程改造对两种胞嘧啶脱氨基酶进行系统性优化,并结合nCas9内部融合策略,对CBE的基因组毒性以及DNA和RNA脱靶效应进行了系统性优化,并有效增加了CBE活性窗口的多样性。

论文地址:https://doi.org/10.1093/nar/gkad855

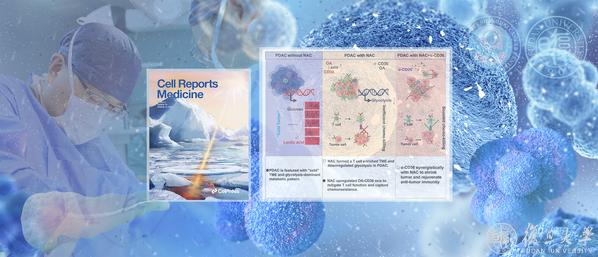

虞先濬/施思团队揭示新辅助治疗在胰腺癌微观层面产生的作用和机制

10月17日,复旦大学附属肿瘤医院院长、胰腺外科虞先濬教授和胰腺外科施思副教授团队发表的一项研究成果破解了“癌王”新辅助治疗疗效的“秘诀”:胰腺癌患者在接受新辅助治疗后,胰腺癌出现了由“冷”变“热”、由“糖”转“脂”的状态改变;此外,靶向新辅助治疗后上调的代谢免疫关键分子CD36(白细胞分化抗原36),可以显著提升胰腺癌治疗效果。该项研究揭示了新辅助治疗在胰腺癌微观层面产生的作用和机制,证实靶向CD36可以显著促进抗肿瘤免疫,并与标准新辅助治疗方案产生协同作用抑制胰腺癌进展。《细胞报道医学》(Cell Reports Medicine)以封面文章的形式发表了这项重要研究成果。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101234

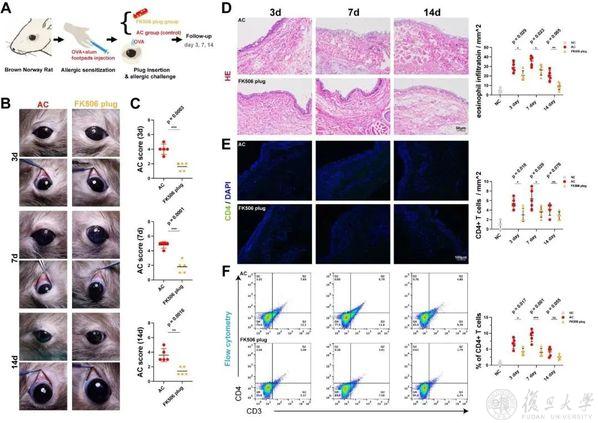

龚岚团队合作创新眼表慢病缓释给药新途径

近日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院龚岚团队和上海交通大学生物医学工程学院朱麟勇团队在国际复合材料领域顶级期刊Composites Part B: Engineering上发表了题为A lacrimal duct drug delivery system based on photo-induced hydrogel for dry eye and allergic conjunctivitis therapy的研究论文。本研究基于光敏水凝胶“一步法”构建泪道栓塞载药体系,给眼表慢病提供缓释给药新途径,突破性地改变传统眼表用药方式。基于光敏水凝胶“一步法”构建泪道栓塞眼表缓释给药体系,实现对眼表长期药物缓释的目的,更具临床转化的价值在于其可以简便、灵活地装载适用于不同临床治疗需求的药物,突破性地改变传统眼表给药方式。光敏水凝胶载药泪栓有望成为一种新的制剂类型“泪小管植入剂”,通过药械结合途径推进转化,对于具有庞大治疗需求的眼表疾病,有着巨大的应用前景。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.111014

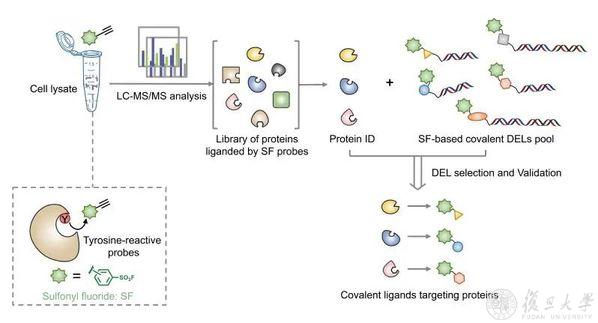

周璐团队合作开发共价配体高通量筛选新方法

近日,复旦大学药学院周璐教授团队联合中国科学院上海药物研究所陆晓杰研究员团队和谭敏佳研究员团队,开发了一种整合ABPP(activity-based protein profiling)- CoDEL技术的共价配体筛选新方法。该项工作以ABPP-CoDEL: Activity-Based Proteome Profiling-Guided Discovery of Tyrosine-Targeting Covalent Inhibitors from DNA-Encoded Libraries为题在线发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。合作团队首先通过基于活性的蛋白组学分析技术鉴定了磺酰氟亲电体探针的反应性蛋白谱,筛选出能够与磺酰氟弹头反应的蛋白库;同时,构建了化合物数量达千万级的携带磺酰氟弹头的共价DEL库,利用该共价DEL库针对上述反应性蛋白库内靶蛋白进行共价配体筛选验证;以挑选的三个具有不同催化功能的酶作为模型蛋白进行普适性验证,均成功获得了高活性的命中化合物(对靶蛋白抑制活性最高可达70 nM)。在酪氨酸反应位点、共价结合模式、靶点选择性、集中库筛选等多个方面对命中化合物进行验证,表明该筛选方法具有优异的筛选效率、命中率和稳定性。

论文地址:https://doi.org/10.1021/jacs.3c08852

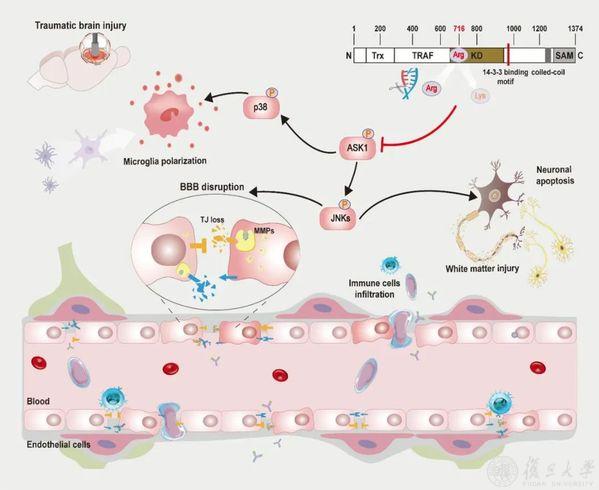

高艳琴团队发现ASK1-K716R通过保护血脑屏障完整性减少创伤性脑损伤后神经炎症和白质损伤

复旦大学脑科学研究院高艳琴课题组与上海市肺科医院合作,发现ASK1-K716R点突变抑制ASK1的活性,同时抑制了脑内促凋亡JNKs通路和促炎症p38通路的激活,进一步研究也证实了ASK1-K716R抑制血管内皮细胞中下游JNKs的激活,减少了内皮细胞凋亡和TJ蛋白丢失,保护了BBB完整性;并且减少神经元损伤以及白质结构/功能损伤,减轻了脑内的炎症反应,最终改善小鼠TBI后长期的感觉运动和记忆等神经功能障碍。研究结果于10月24日在线发表在Journal of Neuroinflammation杂志上。

论文地址:https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-023-02923-6

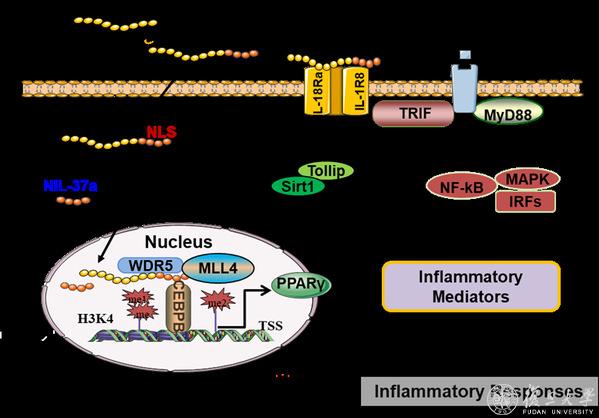

周玉峰团队合作揭示IL-37a作为核细胞因子调控炎症免疫反应的作用机制

10月27日,复旦大学生物医学研究院/附属儿科医院周玉峰团队与深圳大学徐大模/Shau-Ku Huang团队及中国医学科学院医学实验动物研究所/北京协和医学院秦川团队在Cellular & Molecular Immunology杂志在线发表题为The nuclear cytokine IL-37a controls lethal cytokine storms primarily via IL-1R8-independent transcriptional upregulation of PPARγ的研究成果,首次揭示了IL-37a亚类的生物学功能和特征,特别是可以通过受体IL-1R8依赖和非依赖双重通路比IL-37b更有效的抑制致死性细胞因子风暴和内毒素休克。本研究揭示了IL-37a作为新的核细胞因子调控免疫炎症的功能和机制。与其它IL-37亚型不同,IL-37a在其N末端拥有一个核定位(NLS)序列,通过importin β介导IL-37a进入细胞核,可以结合到PPARγ基因增强子序列促进其转录表达,并通过PPARγ以受体IL-1R8非依赖的形式抑制炎性因子产生。分泌的IL-37a也可以作为细胞因子通过IL-1R8依赖的形式发挥其免疫调节功能。这与研究相对较多的另一亚型IL-37b明显不同。该研究为炎症免疫调控以及相关疾病的治疗提供了新思路新方法。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41423-023-01091-0

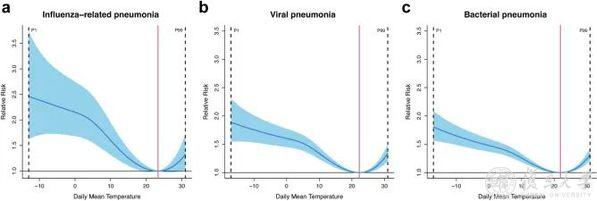

陈仁杰团队揭示环境温度对我国不同感染原因肺炎的影响

近日,复旦大学公共卫生学院陈仁杰教授团队与北京医院呼吸与危重症医学科李燕明主任医师团队联合开展了一项全国性病例交叉研究,以期定量评估短期暴露于不适环境温度与不同感染原因肺炎死亡之间的关系。研究结果发表在柳叶刀子刊eBioMedicine。本研究基于我国最具代表性的死因大数据库,通过在个体水平开展病例交叉研究,首次深入分析了不适环境温度对不同病因肺炎死亡的影响,测算了可归因于环境温度的不同病因肺炎死亡的疾病负担。研究结果为揭示非适宜环境温度对不同病因肺炎死亡的关联提供了强有力的流行病学证据,也为不同感染性肺炎的防治提供了新知识,具有重要的公共卫生学意义和临床指导价值。

论文地址:https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104854