他是复旦教授,躬耕教坛40余载,培养了一大批文艺学研究的中坚力量;他是美学大师,博采众长、承上启下的美学思想,被誉为“中国当代美学研究的总结形态”;他把生命和美奉献给人间,达成精神境界、学术境界和人生境界高度统一。他便是复旦大学中国语言文学系(下文简称:中文系)教授蒋孔阳。

10月28日,“当代美学的新拓展:蒋孔阳百年诞辰纪念暨学术研讨会”在光华楼举行,《蒋孔阳全集》(增补卷) 正式揭幕。复旦大学党委书记裘新、《学术月刊》社长金福林出席开幕式并致辞,复旦大学文科资深教授、中文系教授朱立元主持仪式,蒋孔阳家属、弟子及美学研究者们济济一堂,追忆大师精神风范,展开当代美学前沿研讨。这是复旦大学“致敬大师”的系列活动之一,同时是“文化校历”中国语言文学学科周的活动之一。

情有独钟,在复旦真正走向美学天地

“向晚攀缘登古峰,夕阳如火映山红。”“亭午溪畔枕流石,卧听风吹万壑松。”一百年前,蒋孔阳出生于四川万县三正乡的苦葛坝,一个四面环山的偏僻村庄,距离县城100里、乡镇15里。少年蒋孔阳醉心于自然山水,时而登山眺望红霞漫天,卧听山泉溪流淙淙,观美景而怡情。后来他时常在诗文中追忆:“如果我也谈得上受到过什么美的熏陶的话,那么就是我家乡的那些山,以及山间的泉水、树木和白云。”

大学就读于经济系,蒋孔阳对此提不起兴致,大部分时间都泡在图书馆,阅读文史哲著作。1946年6月,大学毕业后,蒋孔阳被分配到一家银行工作,却将这个众人歆羡的“金饭碗”,自嘲为“坐以待币”。直到有一天,他在南京夫子庙旧书店看到朱光潜的《文艺心理学》,当下被吸引,掏出身上仅有的钱买了书。“从此以后,我知道天地之间还有一种学问叫做‘美学’,而我自己也就朦朦胧胧地爱上了‘美学’。”

两年后,蒋孔阳结束银行工作,来到上海海光图书馆担任编译。1951年,蒋孔阳调任复旦大学,开始了文艺理论和美学方面的教学与研究。他曾欣喜地说,来到复旦以后,他才“真正走向美学,从事美学的工作”,契合自己的性格和兴趣,从此开拓了人生的新天地。

上世纪60年代的复旦校园里,总有一间教室窗户外面有许多学生探头探脑,试图爬进教室。这并非因为学生迟到,而是蒋孔阳讲授的西方古典美学课太受欢迎,教室里从门口到过道都挤满了人,因此才有学生“出此下策”,从窗户旁听。

讲台上的蒋孔阳穿着一身整洁的中山装,衣服洗得有发白痕迹,戴着一副框架眼镜,脸上总是带着温和的笑意,中等身材,气质儒雅。说话时四川口音浓重,却总是将康德、黑格尔等人的思想与轶事信手拈来,讲得深入浅出,引人入胜。他也是我国最早在大学里开设美学课的学者。

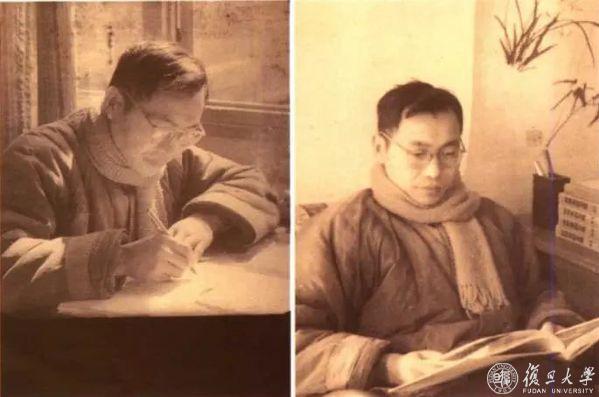

蒋孔阳与夫人濮之珍

“我家孔阳讲课时四川口音可重啦。”蒋孔阳的夫人濮之珍同样于1951年进入复旦中文系任教,在语言学课堂上会拿先生的口音举例子。他们早年间分别讲授《文学引论》和《语言学引论》,被朱东润先生戏称为“双引楼”。这对志趣相投的伉俪,在复旦中文系耕耘着文艺学和语言学的沃土,分别获得上海市第一届“文学艺术奖”杰出贡献奖,上海市第一届语言学研究“终身成就奖”。

追求真理,开创通往未来的美学

谈起导师蒋孔阳的治学特点,朱立元说:“蒋先生最重视服从真理,一生服膺马克思的‘不是我占有真理,而是真理占有我’,把它作为座右铭,并在为人、为师、为学中终生践行。”

上世纪80年代,蒋孔阳迎来了美学研究的黄金时期,出版了《德国古典美学》《美和美的创造》《先秦音乐美学思想论稿》等一系列著作。其中《德国古典美学》是我国首部对西方美学断代史进行系统研究的专著,具有开拓性的意义,获上海哲学社会科学优秀著作一等奖。

据朱立元回忆,他曾在《复旦学报》发表对《德国古典美学》评论文章,肯定全书的同时提出一些商榷性意见。当时在日本讲学的蒋孔阳看到后,欣喜回信,引用亚里士多德名言“吾爱吾师,但吾更爱真理”,对朱立元说:“你所批评的几点还是有道理的,我以后有机会一定加以修改。”

上世纪60年代初,蒋孔阳在复旦第九宿舍家中

“为学不争一人胜,著述但求百家鸣”,同样是蒋孔阳一生遵循的格言。蒋孔阳的美学思想与研究中,体现出兼收并蓄、各有所长的特质。当有人问他属于哪个美学派别,他回答:“我从每一派那里,都学习到了很多东西。但它究竟属于哪一派,我却说不清楚。就好像呼吸空气,我很少注意哪些是氧气,哪些是二氧化碳,我只是呼吸罢了。它们营养了我的身体,我就感到满足了。”1979年,蒋孔阳将50、60年代“第一次美学大讨论”围绕美的本质问题的讨论分为“美在客观”“美在主观”“美在主客观统一”与“美在社会实践”等四大派,进而分析论证、博采众长,开创了“实践创造论美学”,即“以实践论为基础、以创造论为核心的审美关系说”。

在1993年出版的《美学新论》中,蒋孔阳提出自己多年研究、融会贯通的观点:“美在创造中。”他认为“美是恒新恒异的创造”“美是多层累的突创”,探讨人对现实的审美关系,从而突出了美的生成性,把美看作一个开放系统。例如群星璀璨的星空之美,需要有星球群、太阳光以及黑夜的环境,以及文化历史积累的各种星空神话和传说,增添审美意蕴;最关键的还要有观赏星空的人,其各异的心理素质、个性特征和文化修养,促使他们在观赏同一片星空时,品味出不同的韵味和美。“这样,星空的美,是由多种因素、层层积累,到了条件都具备的时候,然后突然创造出来的。好像发电的设备都具备了,然后电钮一揿,电灯便亮了一样。”

“这是一种通向未来的美学,具有鲜明的独创性与开放性,为当代美学的发展增添了新的活力。”朱立元认为,蒋孔阳以实践创造论为核心的审美关系理论,吸收了马克思主义美学的营养,将古今中外美学思想与实践融入了自身美学体系的血肉之中,为建立具有中国特色的马克思主义的美学思想体系奠定了基础。

蒋孔阳以西方美学研究见长,晚年与朱立元共同主编《西方美学通史》(七卷本),是中国第一部完整的西方美学史著作,对世界亦贡献巨大。他也一直关注中国古典美学与当代美学,研究先秦音乐美学与唐诗美学,曾打算撰写《中国美学史》。同时他认识到以美育人的重要性:“人对现实的审美关系是非常广阔的,我们研究美学,就是要以艺术作为审美教育的工具,对广大人民进行审美教育。”蒋孔阳创办的复旦大学艺术教研室,如今已成为艺术教育中心,发挥以美育人的作用。

《美学新论》出版时,蒋孔阳的一首题诗,可作为他美学思想与人生的注解:“葡萄不是美酒,但美酒却由葡萄酿造。美不等于生活,但美却在生活中创造。不是每个人都是艺术家,但每个人都充满了对于美的渴望。我们每天都在开拓新的生活,我们每天都在塑造美的形象。但愿与美同在:健康,幸福而高尚。”

教书育人,像庭前的阳光和绿草一样奉献

“小张,我们一起下会儿象棋吧。”

复旦大学中文系教授张德兴还记得1985年春,与导师蒋孔阳一同赴重庆参加学术会议。自渝返沪,行船缓缓,师生对弈畅谈,两岸风光尽收眼底。途经家乡万州,多年未返乡的蒋孔阳欣喜停留,却因为感染肺炎,住进了万州的医院里,返乡访旧变成了住院养病。

“我是1982年入学的硕士生,当时正值最后一学期,撰写毕业论文期间。先生在家乡重病卧床,仍不忘关心我的毕业论文进展。我在病床前向先生汇报,先生给我做了详细的指导。”张德兴回忆,“我非常感动,一辈子也忘不了。”

入学之初,张德兴便在导师的推荐下认真阅读西方古典美学著作,夯实基础,同时也持续关注西方现代美学的前沿发展。“蒋先生对我们的学业严格要求,尽心指导,他的学术视野非常开阔。”一有机会,蒋孔阳就带自己的学生们拜访美学大师宗白华、朱光潜等,向他们引荐,让学生们在与大师交流中开拓视野。“先生在美学界有口皆碑,每当谈起蒋先生,大家都夸他‘人品好、学问好’。”

复旦中文系教授陆扬是蒋孔阳于1987年招收的第一届博士生。“当时先生看我硕士论文写的是中世纪英国诗人乔叟,材料比较充实,有意让我将研究方向聚焦于西方中世纪美学。”陆扬回忆,“后来我逐渐对西方先锋理论、解构主义感兴趣,选定了德里达作为毕业论文题目。先生对此也非常宽容,在为我论文书稿作序时,强调了帮助学生发掘‘独立自主的科研能力和科研精神’,是导师的责任所在。”后来陆扬撰写了《西方美学通史》第二卷《中世纪文艺复兴美学史》,“也算是弥补了先生和我当年的遗憾”。

在陆扬看来,导师蒋孔阳个性温柔敦厚,说话不多,对学生尽心尽力指导,用其一生诠释了教书育人的学者风范。“当时我们经常去第九宿舍先生家中请教,先生书房里架上、桌上、床边都堆满了书,我们围坐在书海里,听先生侃侃而谈,然后让我们提出问题、互相交流。”陆扬总是反复阅读先生著作,体会优美的文笔、深入浅出的论述以及源远流长的思想脉络,近年来仍发表关于先生美学思想的研究论文。

蒋孔阳与弟子们合影

“蒋先生总是念情于学者的斯文和学术的尊严,努力守护一个读书人的本色,追求读书人的品格、境界和觉醒。”复旦中文系教授郑元者回忆,导师蒋孔阳在古稀之年仍热衷于读书,所读之书不但倾心于他自己的长远科研计划,而且还会挤出时间尽量阅读一些与自己学生毕业论文选题直接关涉的专业书籍,以期作出更有针对性的、富有效力的指导。

晚年时时抱恙,著书繁忙,只因觉得对青年学者的发展有好处,蒋孔阳耗费大量精力,阅读同行后辈寄来的文章书稿,一一点评或作序。学生们劝老师注意休息,适当推辞,他却说:“都是搞美学或文艺理论的,答应了这个,推辞了另外一个,不好,于是我办得到的,我都尽可能答应。”就这样,这位美学大师为许多后学、包括一些素不相识的同道们写下了100多篇序文。他答应给复旦校报副刊“芳草地”撰文,也总是抽暇完成,让文章如约刊登,以飨读者。

蒋孔阳的原名是蒋述亮,改名“孔阳”,出自《诗经·七月》“我朱孔阳”,意为“大阳”。虚怀如谷、谦虚和善的孔阳先生,如阳光洒向众人,一生追求真善美,正如他文章里所说:“我们应当像庭前的阳光和绿草一样,多作奉献,把生命和美奉献给人间。”

终其一生,为复旦中文系开拓前路

“每天24小时,除了吃饭、看电视、会客、开会之外,我差不多都在书房度过。有时读书,有时写作,有时呆呆地坐着,听凭脑神经细胞四海翱翔。”1991年,蒋孔阳为自己14平米的书房“无名室”撰文写道。

晚年的蒋孔阳,被多种慢性疾病缠身,身材却日益变胖,体重达到200多斤,又得了帕金森,肢体僵化,行动日渐迟缓。但他依旧孜孜不倦地坐在书房里工作,然而脑神经细胞难以纵情翱翔,“有时候会出现幻觉”。

在《只要有路,我还将走下去》一文里,蒋孔阳道出心声:“血液还在我的血管里流淌,我的路还没有走完,我要振奋起不怕老的精神,继续走下去!”他勉励自己也勉励众人:“像屈原那样工作,不马虎;像陶渊明那样生活,不计较。”正是这样的信念与热忱,让他在人生最后的十多年里笔耕不辍,发表了近百篇学术论文,出版了《美学新论》《美在创造中》等,主编了《哲学大辞典·美学卷》、《西方美学通史》等大型学术工程。

1998年7月,蒋孔阳于家中不慎跌倒,肋骨骨折住院,并发症严重。治疗过程的痛苦,他默默承受,口中还不时地念叨着:“美学这块园地很小,但也需要众人一道努力”“出院后,我还想争取把《文集》的稿子看一遍……”

住院治疗近一年后,病情突然恶化,1999年6月26日,蒋孔阳先生带着对美学的惦念与未了的心愿辞世,享年76岁。

那一年,蒋孔阳与濮之珍的爱情走过第50个年头。“我们一起回家,一起手牵手走向新世纪。”这对夫妇在病榻前许下的承诺,以遗憾告终,从此天人永隔,思念绵延。濮之珍在家中为丈夫整理好床铺和藏书,放好他最爱的躺椅,客厅挂上遗照,时常睹物思人。

20多年来,濮之珍独自居住,每当学生前去拜访,总能听到师母一如往常般谈起与蒋老师的往事,脸上挂着幸福的笑容。2017年,濮之珍前往学校参加中文系一百周年庆祝活动,出发前对着丈夫的照片说:“孔阳,我们一起去!”

就在半个月前,10月11日,传来了濮之珍先生逝世的消息。这位101岁的老人,与阔别24年的丈夫,“于天上重逢”。

近年来,蒋孔阳毕生耕耘与惦念的复旦文艺学学科,发展势头良好,取得丰硕的成果,并逐渐形成了研究方向齐全的文艺学等教学科研中心,如复旦大学文艺学美学研究中心、艺术人类学与民间文学研究中心。吴中杰、朱立元等领衔的“文艺学系列教材建设”获评国家级教学成果奖一等奖、上海市教学成果奖一等奖,朱立元、张德兴等领衔的“基于人生体验的美学美育课程实践性教学体系建设”获评上海市教学成果奖一等奖,朱立元、张宝贵等主讲的《美学》课程获评国家级精品课程、上海市精品课程。

“作为后学,我们复旦文艺学的每一位教师,都充分调动自身的教学科研积极性,在各自研究领域有所贡献,这就是对蒋先生‘博采众长,自由创新’学术传统的传承与发扬。”朱立元说。

裘新表示,“大学之大,在于伟大的精神传承。希望我辈学人,传承以蒋先生为代表的老一辈学者的学术精神,延续复旦文脉、光大复旦学脉,努力出成果、出思想、出人才。”