10月,也是校园的学风建设月,让我们一起定格医学生们的学习瞬间,聆听不同医学生的故事,感受医学的魅力。

你是否有想做医生的梦想?医学生的学习日常是怎样的?医学生们最喜欢什么颜色?或是显微镜下的蓝紫色切片,或是标本绘图中未干的黑色墨迹,或是笔记本中五颜六色的细腻笔触,无论什么颜色,背后都是对医学深深的热爱。一起来看——我的医学瞬间

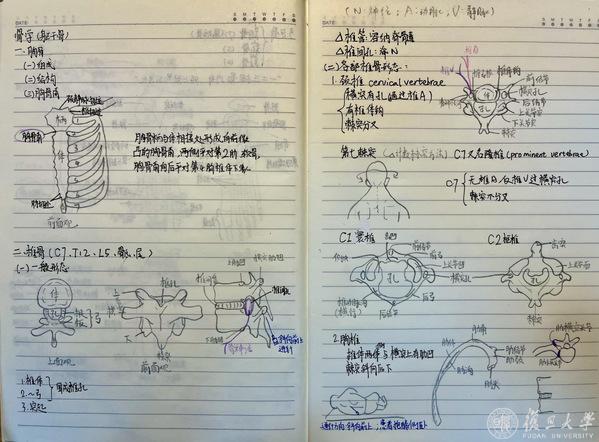

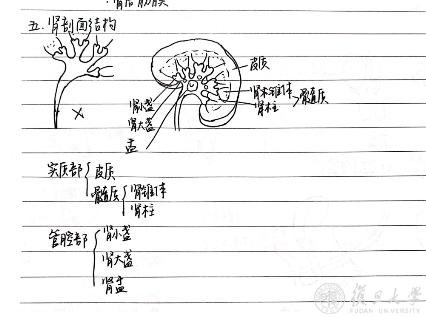

2021级临床医学(八年制)本科生 雷中意

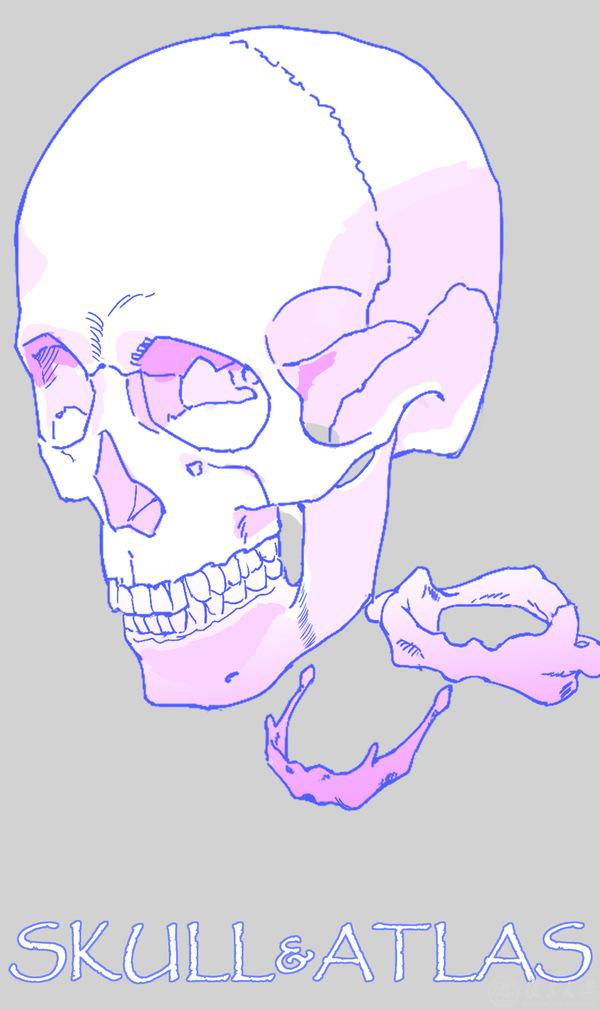

雷中意系统解剖学的笔记

“学习人体结构能提高绘画的准确性,绘画又可以推动对人体结构的理解。”这是雷中意同学对医学和绘画的看法。绘画和医学都需要对观察对象的结构特点深入了解,在医学笔记中加入手绘图来理解人体结构是一种形象且直观化的学习方式,两者相辅相成。他以学习人体盆骨的结构为例,通过手绘,不仅可以观察其形态和基本组成,还能够更直观地理解骨骼之间的连接。线条粗细变化和阴影的使用有助于突出骨骼本身的凹凸变化,让整个结构更加明晰。在雷中意眼里,盆骨的结构不再仅仅是书本上的文字描述,而是一个立体生动的图像,展现出骨骼形态和连接的关系。雷中意将绘画与医学有机地结合在一起,不仅加深了他对医学知识的理解,还将创造性融入了学习过程,丰富学习过程,激发他对医学领域的更多兴趣。

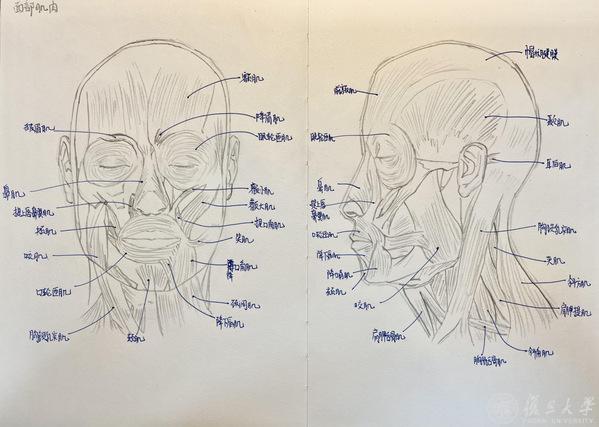

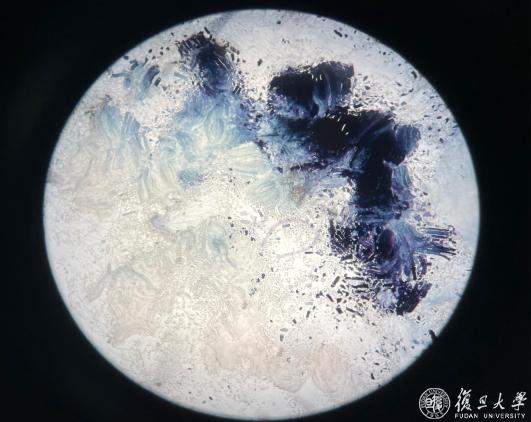

2021级基础医学本科生 李毓涵

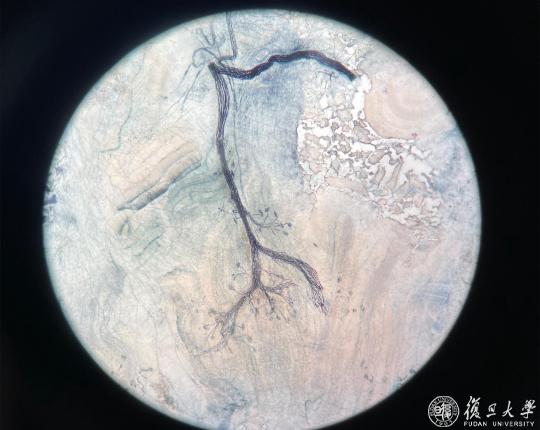

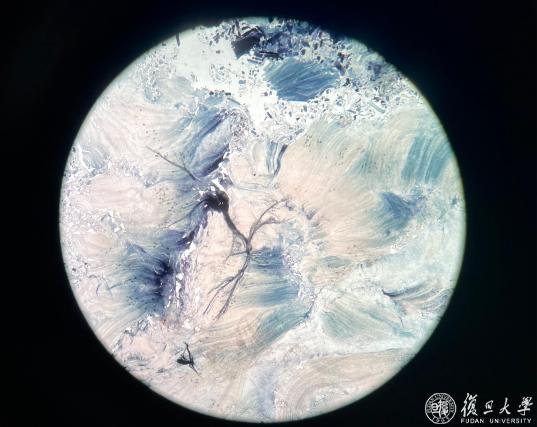

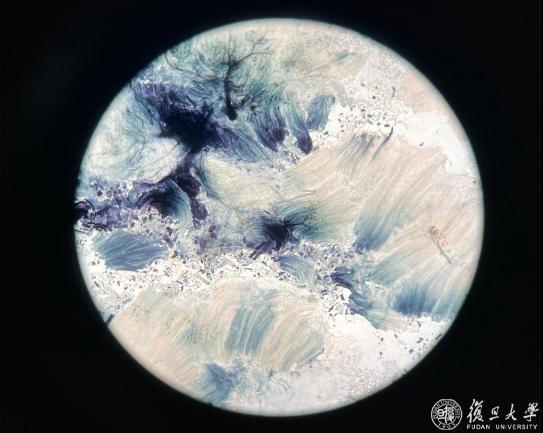

李毓涵拍下的运动终板切片

当李毓涵在组胚课上看到的运动终板切片的那一瞬间,她就被震撼到了,“从染色到纹路走向都有一种很独特的美,像是写意的泼墨水彩,又像是海滩、激流和悬崖边屹立在激流中的树”,她形容这是“科学本身的规律与和谐所展现出的一种美”。李毓涵说,对于医学之美的热爱是她保持不断学习的动力的源泉,一想到自己在探索的是那样神秘但是美丽的风景,无论再枯燥的理论仿佛都有了生命力。她高中时就对神经科学非常感兴趣,起初是因为被“将点亮的神经元比作星云”这一说法勾起了兴趣,真正选择学医则是因为看到了一道题目中所描述的“脑彩虹”技术。即便现在李毓涵已经从单纯的图像了解深入到机制,但每一次看到荧光脑片时,还总是会再次想起最初对于神经科学的好奇心和求知欲。

2021级临床医学(儿科方向)本科生 许安妮

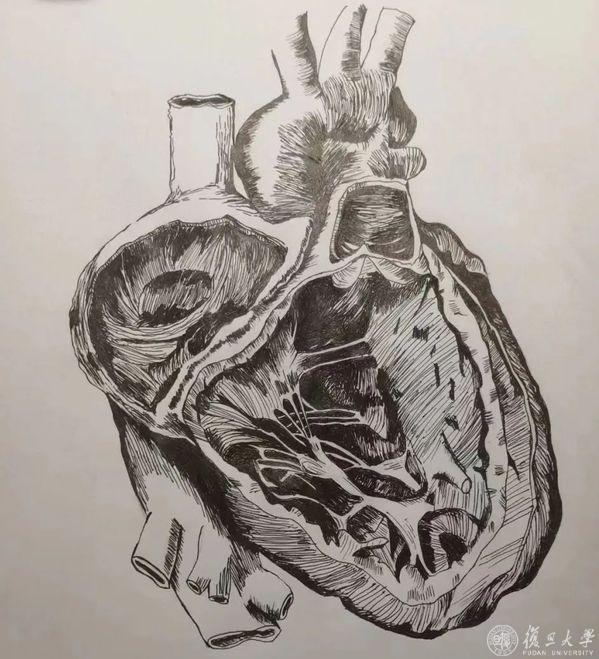

许安妮的心脏解剖图绘画“此心”

去年,许安妮提前翻阅了专业课的书籍,并手绘出了这幅纸质人心脏黑白解剖图。尽管当时还没有学习过局部解剖学,她依然严谨求实、一丝不苟,将绘图结构清晰到各条血管、乳头肌、心脏瓣膜,全程使用中性笔,没有任何涂改。“艺术并非只与人文社科相关,而渗透在医学的每个角落,鞭策每个医学人尽精微,致广大。”,许安妮表示,“无影灯下的飞针走线可以是艺术,顶刊中精妙绝伦的配图可以是艺术,无处不在的医患沟通也可以是艺术”。

2022级临床医学(五年制)本科生 王子涵

王子涵预习系解时边听网课边画的图

王子涵系解课前预习时的笔记

王子涵对系解、组胚知识点的整理

初次接触医学专业课,王子涵和许多同学一样都在尝试探索适合自己的学习方式和技巧。由于自己有一些美术基础,她尝试通过绘画和文字结合的方式在课前完成预习,在课后做好整理,帮助自己更好地理解知识点并加深记忆,对抗遗忘。王子涵认为,将人体器官、组织用绘画的方式表现出来是一件很有趣也很有意义的事,这不但可以增添学习的趣味性,还可以让更多的人通过简洁易懂的形象了解医学,为医学生和非医学专业人士之间架起桥梁。王子涵选择医学,不仅是出于对人体结构的兴趣,而且是出于对医学普及事业的公共责任心,她希望日后在治疗疾病的同时,能让更多人具备基本的医学知识,提升社会的医学素养水平。

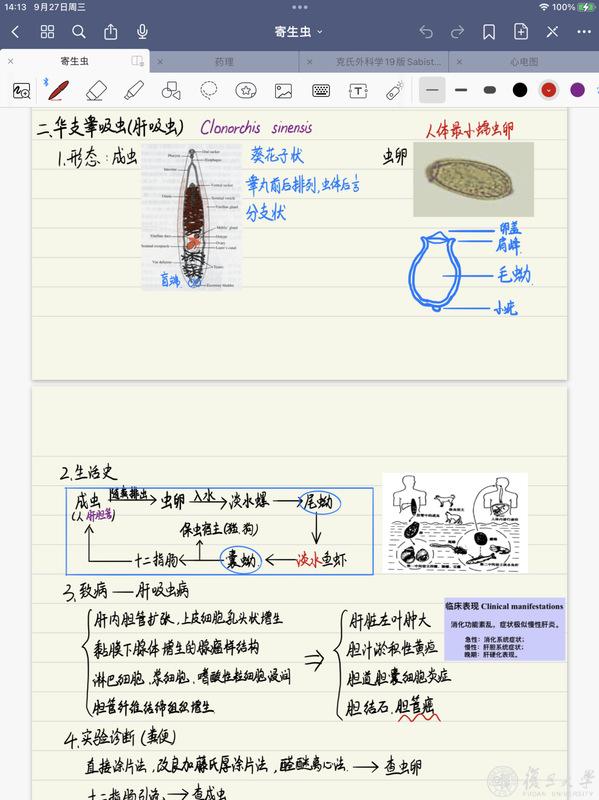

2022级口腔医学本科生 醴磊

醴磊作品“破解生命密码”

何为遗传物质?在生命科学的历史上曾为之争论不休。在生命密码的探索历程中,肺炎链球菌转化实验具有里程碑式的意义。格里菲斯和艾弗里等人相继进行了肺炎链球菌体内,体外转化实验:两种不同类型的肺炎链球菌:S型菌具有多糖类的荚膜,具有致病性,可使小鼠死亡;R型菌表面没有多糖荚膜,无致病性。肺炎链球菌转化实验证明了S型菌含有某种使R型菌转化为S型菌的转化因子:DNA。正是这一实验,打开了破解生命密码的大门。

醴磊原先并没有绘图方面的基础,而是在药学院渠志倍老师实验室进行“数字微流控”课题学习后,才开始学习生物医学工程方向的科研绘图。在练习ps、ai等软件,进行科研文章绘图的过程中,他以肺炎链球菌转化实验为灵感,创作了这幅“破解生命密码”。他曾以二作身份发表《基于类器官芯片的药物筛选及其生物化学原理》论文,因图片质量不高被建议重新修改,经过反复培训、练习、重新作图,在三个月后顺利投稿。回望这副作品和自己从零开始、不断精进的科研、绘图学习过程,醴磊说:“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在”。他坚信,无论是科研还是绘图,只要愿意付出努力,就不必畏惧从头开始。

2022级外科学硕士研究生 叶欣鸣

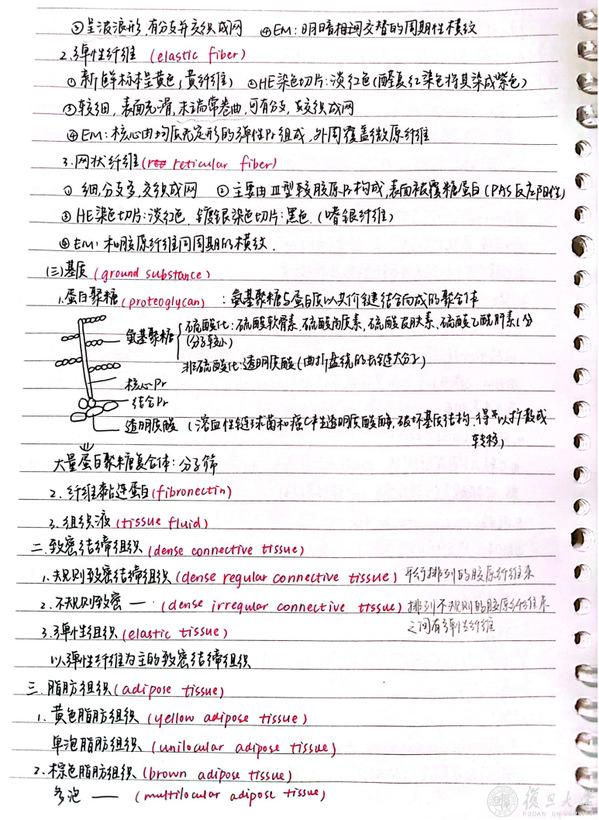

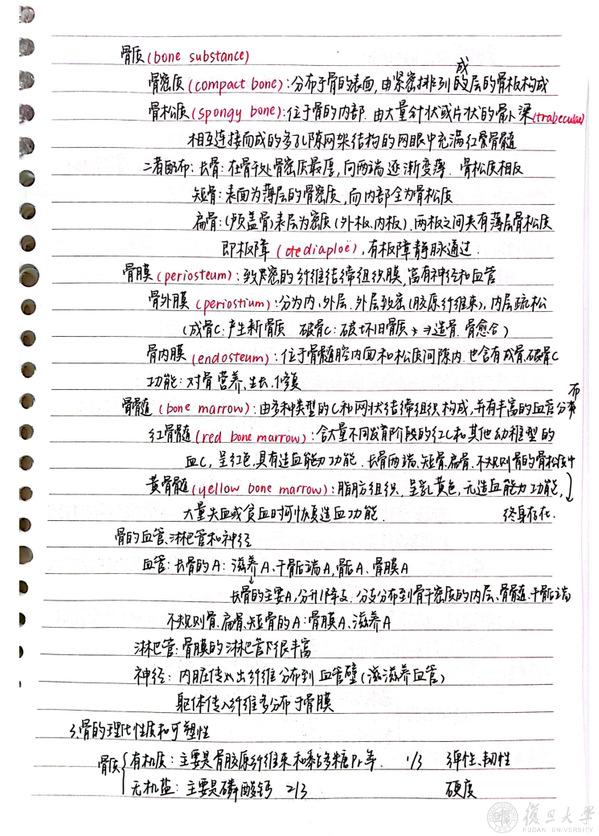

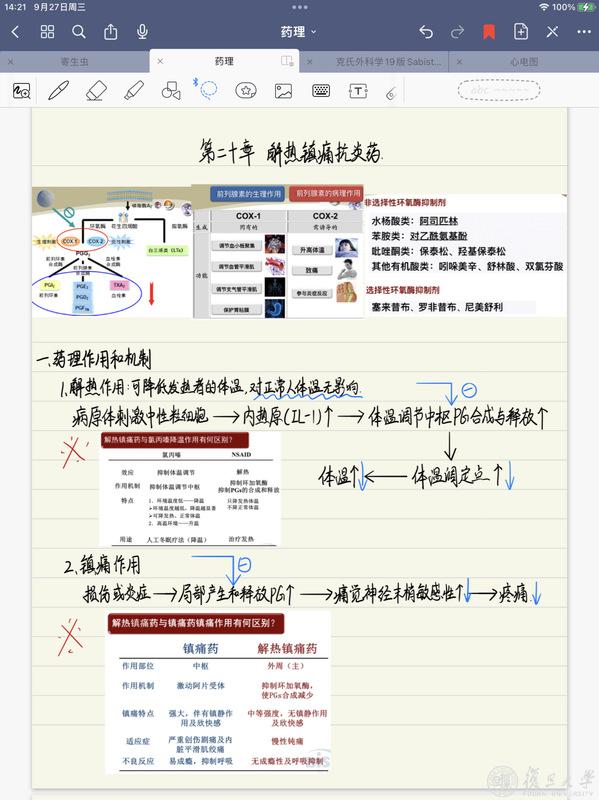

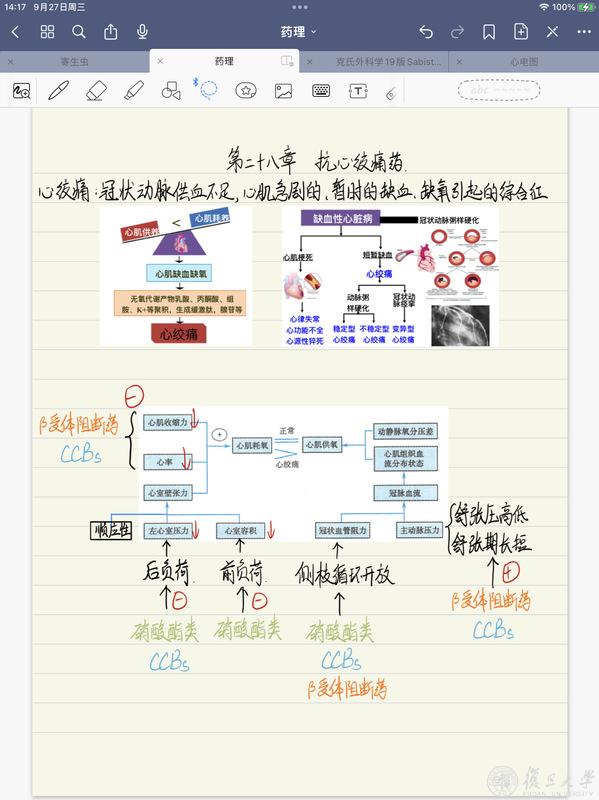

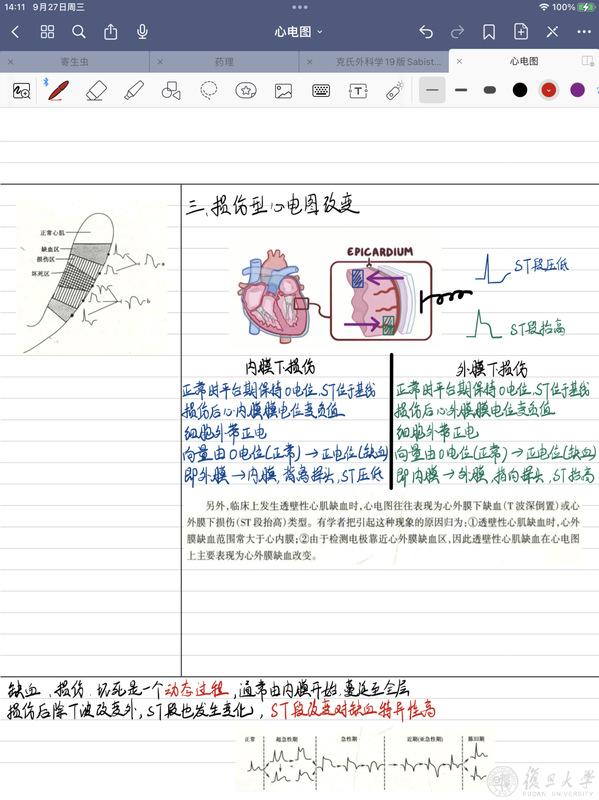

叶欣鸣在不同课程上整理的笔记

由于课程时长限制,上课的时候无法对所有相关的知识点都形成深刻的理解,因此,叶欣鸣会在课后通过整理笔记的方式梳理知识。叶欣鸣在笔记中会加入许多不同类型的图片,既增加了美观性,又能将抽象而系统的知识点化为具象的图形。叶欣鸣认为,这样的笔记整理方式很大程度上提高了自己学习的自觉性,“开始几天记笔记可能需要很大决心,但一旦开始就会有一种越来越强的想要完成好一件作品的感觉,就会不由自主地催促自己每天课后进行整理”。在整理笔记的时候,叶欣鸣会有意地回顾基础学科的内容。在他看来,医学专业课程是一个从基础到进阶不断积累的过程,前期的诸如解剖、组织胚胎学的知识并不是孤立的,而是贯穿于后期的几乎所有学科。叶欣鸣在整理知识脉络的过程中,不仅加深了对于基础知识的记忆,也更进一步地理解了新知识。

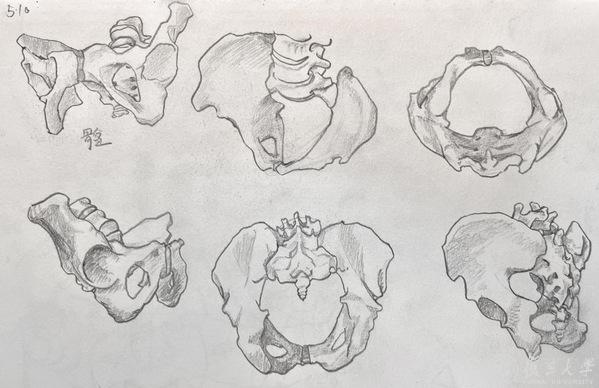

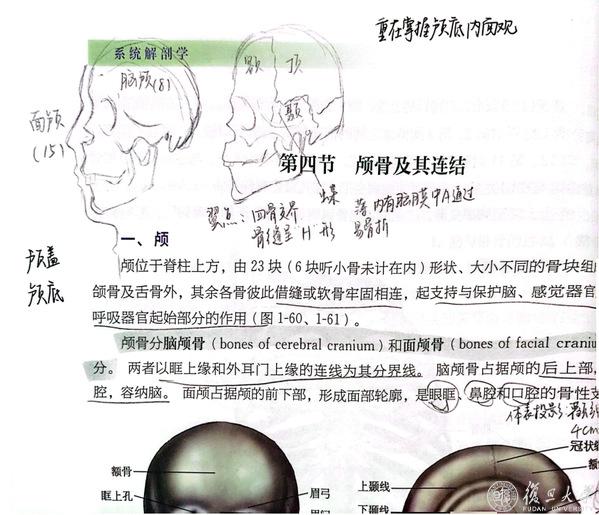

2021级临床医学(八年制)本科生 贺雨婷

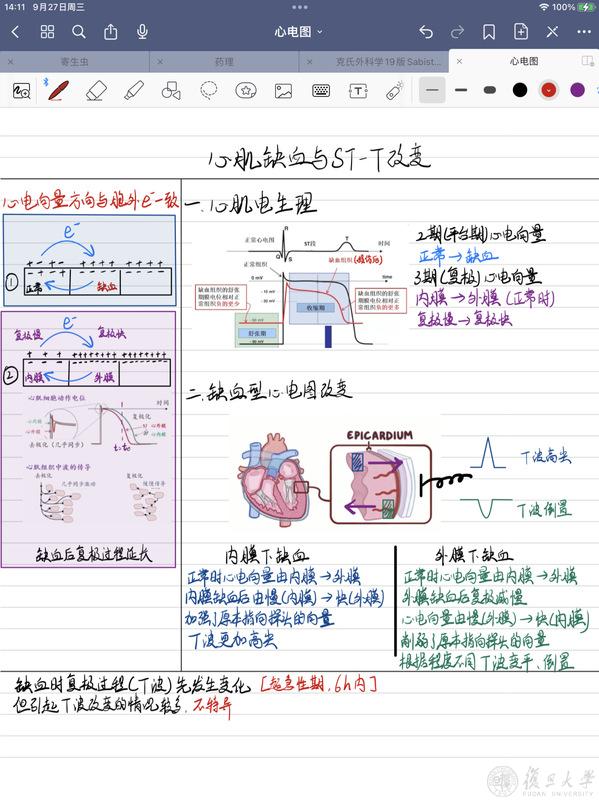

贺雨婷所绘人体头骨及寰骨

“上课时,老师十分强调观察桌上的标本来加强记忆”,形象生动的解剖课给初学专业课的贺雨婷带来了全新的体验。贺雨婷本身就有一定的绘画基础,平时的兴趣爱好之一便是使用SAI绘图创作二次元作品,而当贺雨婷在观察模型时,她发现能够从不同的视角,了解不同结构形成前后遮挡关系的医学原理,人体的繁复精密激发了她对解剖结构几何空间的思考,于是她决定在课后亲手把所学的头骨以及寰骨(颈椎第一节)画下来。贺雨婷说:“对着标本照片画出人体结构是一种梳理,也是一种思考”,她认为,从眼到手,需要逐步确认每一个骨骼、肌肉的位置和分布,这也是不断检查知识、加深记忆的学习过程。

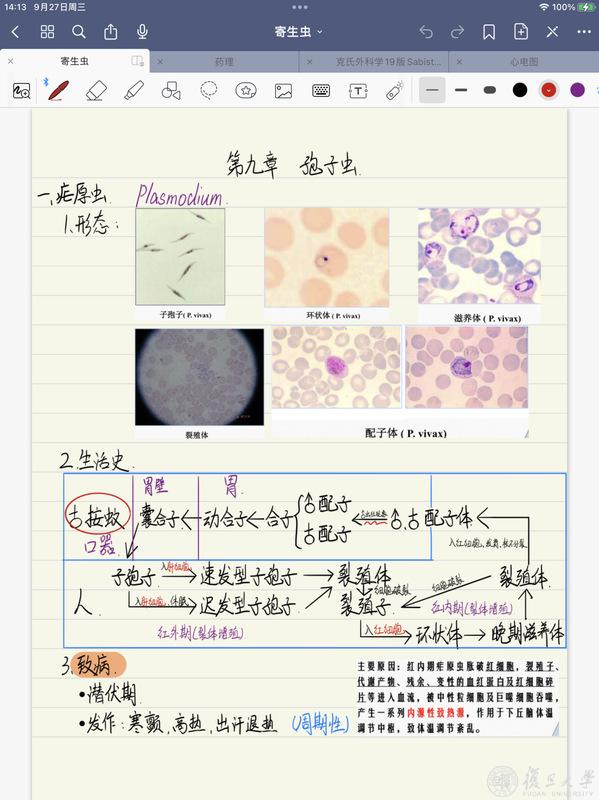

2023级临床医学(五年制)本科生 许天桐

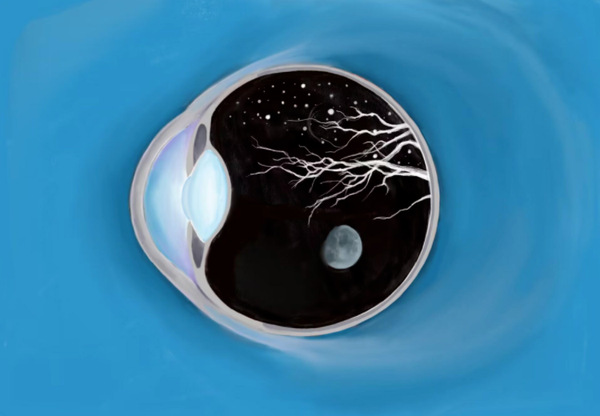

许天桐作品“沐光星”

作品以眼球的剖面结构为主体,将视神经化为月下的树枝,晶状体和前房是穿越时空的飞船船舱。整个眼球置于广袤的蓝色之中,如同从海里窥见一片夜空的窗。该作品旨在展现眼睛是最精密的摄像机,人眼可以容纳一切风景,或细腻浪漫,或辽阔深邃。作者寄语:“我们应该珍惜拥有的光明,尽力发现、细致观察世间的美好画面。”

尽管还未上过医学专业课,许天桐通过查阅资料,深入自学了眼球的结构,绘制了一副充满想象力的眼球解剖图。“抬头看到天空,便想起自生活中遇见的一幕幕云霞,无数的瞬间让我庆幸自己拥有可以欣赏的眼睛。”许天桐一直把绘画作为爱好,在小时候便断断续续学过一段时间的画画,初中还学过素描。进入大学以后,医学专业课知识繁杂,绘画这一爱好启发她用联想和图文结合的方式辅助学习医学知识,将晦涩的文字转化成生动形象便于记忆的图画,“我希望能让自己的绘画技能和医学技能互相成就,共同进步”。

2022级医学系统生物学硕士研究生 赖辛瑜

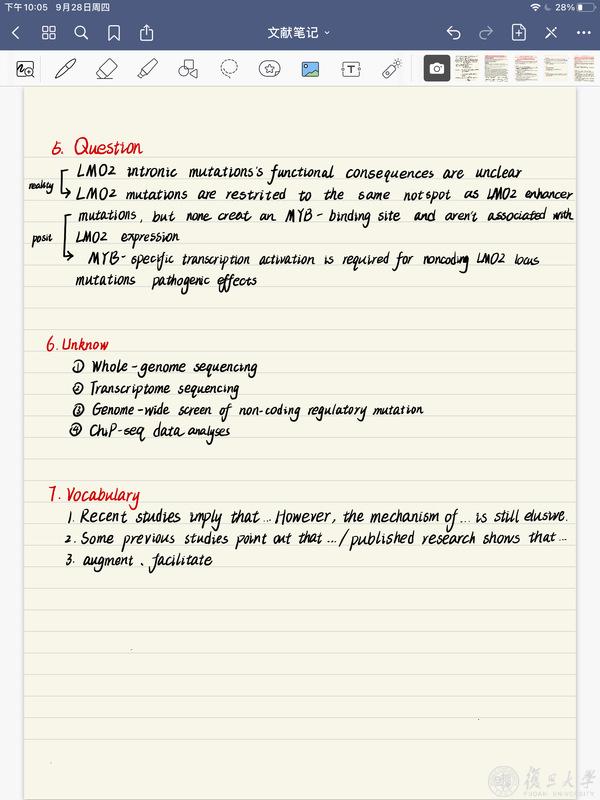

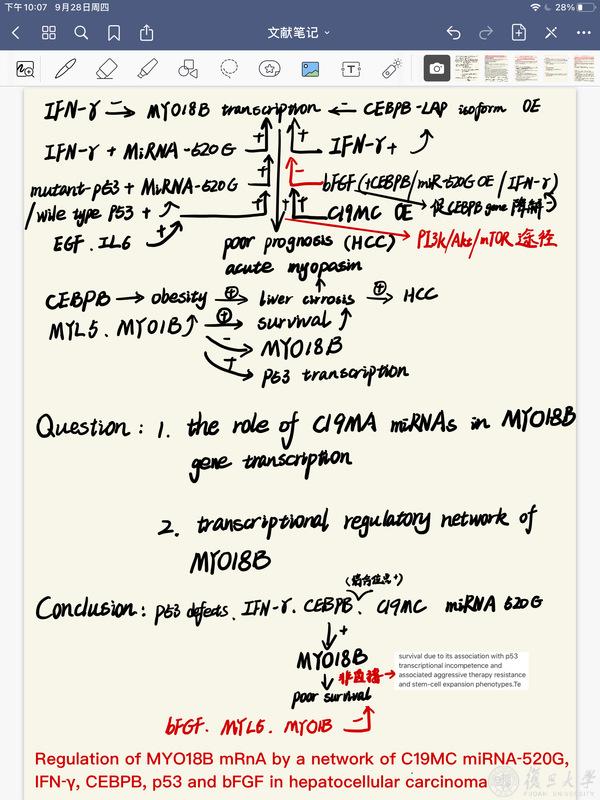

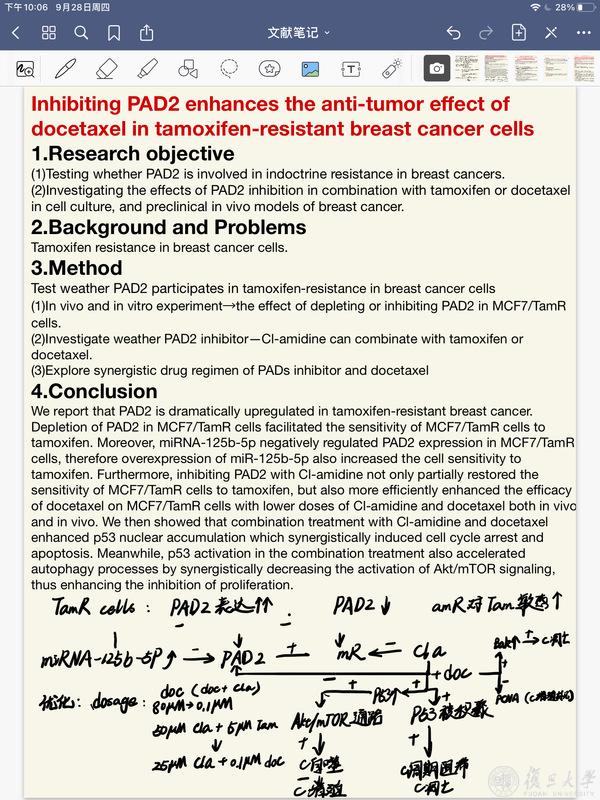

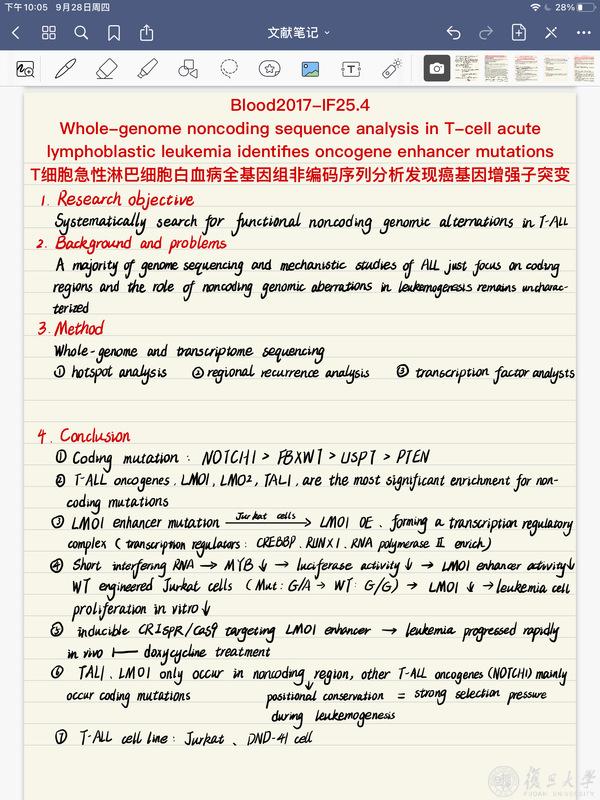

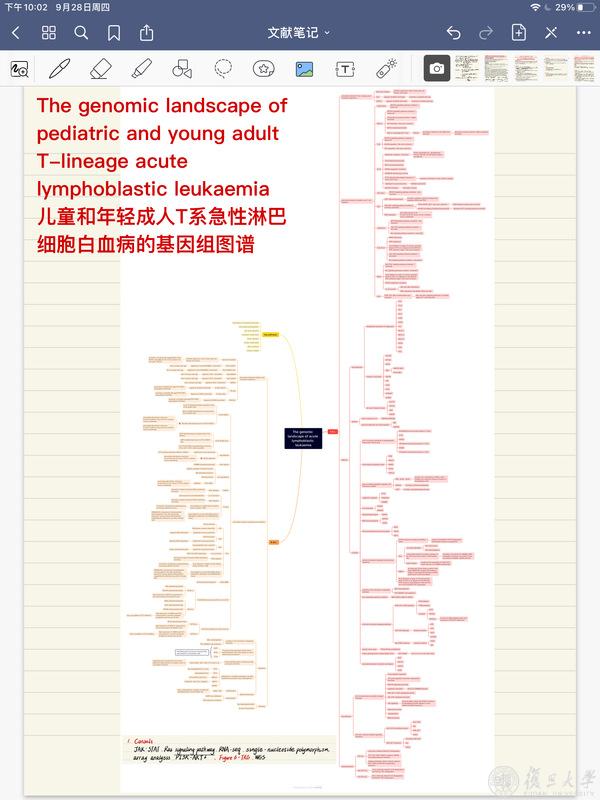

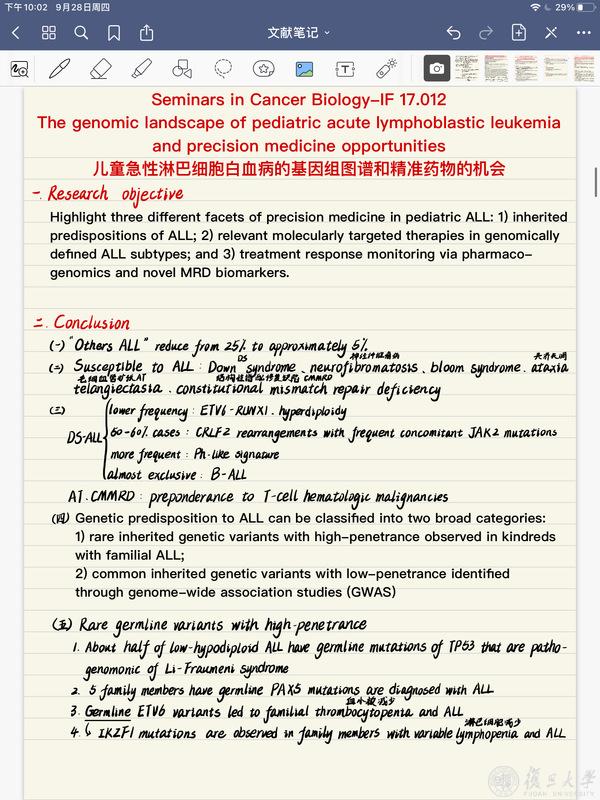

赖辛瑜的文献阅读笔记

从大四推免后,赖辛瑜便开始阅读文献,在此之中挑选高度相关的或者高影响因子的文献进行精读和详细记录。这个习惯赖辛瑜已坚持两年多了,一开始她仅仅是摘录一些研究成果和零碎的知识点,现在她会进行批注、分类、做思维导图,形成了系统化的文献笔记,便于查阅。赖辛瑜表示,通过笔记可以整合归纳出逻辑框架和系统的知识体系,避免看完就忘,达到有效读文献的效果。在整理文献笔记的过程中,赖辛瑜不仅加深了对文献的印象,还让自己脱离依赖中文的习惯,提高英文文献阅读能力。“一篇好的文章在不同阶段读的时候都会有不同的收获”,赖辛瑜认为,笔记只是手段,重要的是在回顾笔记的时候能迅速获得文献的研究成果和关键内容,将文章的不足和讨论作为感兴趣的研究方向,结合自己的研究去拓展创新,将积累的知识应用到科研中。

医学之路,何其漫漫

一代代上医人们皆是如此

在今日种下一颗颗小小的种子

由努力和坚持的汗水浇灌

日复一日

在未来的某天成长为参天大树

矗立世界医学之林

砥砺前行,接续奋斗