编者按:致敬先贤大师,传承上医精神。上医先贤们严谨治学,以身示范,对上医的发展产生了深远影响,激励着一代又一代上医人传承医学之精神、医家之责任。

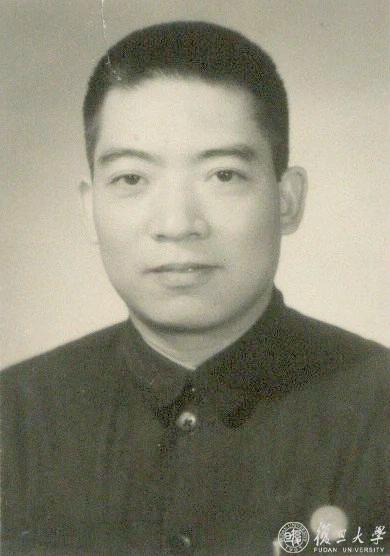

顾庆祺(1914-1998),上海南汇人,教授。1938年国立上海医学院毕业后留校任教。1946-1948年在美国哈佛大学医学院进修。曾任上海第一医学院儿科系主任及儿科学教研组主任。《中华儿科杂志》副主编,中华医学会儿科学会上海分会主席。

1949年7月1日,我在中国红十字会第一医院(现华山医院,以下简称红会医院)儿科做助理住院医生。那时儿科仅有30几张病床,3位住院医生,一位总住院医生,主治医生是顾庆祺。听说顾医生是两年前从国外回来的。他原在美国哈佛大学医学院进修,那里的教授很赞赏他的才华,要他留下来,但他心系祖国,满怀爱国热忱,偕夫人及儿子回到了上海。我在顾医生的教导下工作了13年,有些事情令人难以忘怀。

严谨严厉,培养独立工作能力

顾教授每天上午 8 时半查房。他学识渊博,思维敏锐,讲一口流利的英语;检查病人仔细,分析病例很具启发性,并能结合基础知识及诊治方面的新进展讲给大家听。他对下级医生要求严格,报告病史要简明扼要,重点突出。我们若工作做得不好或不完善就会受到严厉的批评。查房时他常向实习医生或住院医生提问,若回答不出,或答得不好也要批评。但他有时也很风趣,会结合病例讲一些趣事,逗得大家发笑。他也喜欢向年轻医生提问题开展讨论。

每天10时查房结束,他还要和总住院医生去看普通门诊,住院医生轮流有一个人跟着他一起看门诊。红会医院地处闹市区,病人很多,门诊往往看到12 点以后。顾教授下午一般不来病房,隔日看特别门诊,有时他去图书馆看书或参加内科学术讨论,我们也参加。晚上留一个电话号码给我们,有事叫他。我在红会医院做了3年的住院医生,记忆中没有一位住院医生下午或晚上叫过他,也没出过什么医疗问题。我想这可能是他平日对我们的要求严谨、严厉,培养了我们分析思考和独立工作的能力吧!

引而不发,在实践中磨炼临床科研本领

在我进入病房工作后两三个月,顾教授对我说:“你现在是第一年住院医生,应该写一篇读书报告,可以先写基础的内容,我想了一个题目——肾功能检查。”我听后,开始到图书馆去翻阅参考书。住院医生不分昼夜,工作很忙,看书时间很宝贵,但我还是努力在2个多月里用英文写好了一篇读书报告,并附有参考文献。顾教授看后认为还可以,指出几点要补充的,并嘱咐我,这篇报告在明年中山医院和红会医院两院儿科学术讨论时报告,要我早作准备。这是我在顾教授指导下写的第一篇读书报告。我万万没有想到,几十年后我的主要专业和科研方向竟就是小儿肾脏病。

1950年夏天,原因不明的发热病人较多。1951年,又有发热病人住院,顾教授查房时说这些病例很像当时高镜朗老师报道的“传染性单核细胞增生症”(简称“传单”)。后来他要求收集当时病人的资料,并给了两本相关杂志作为参考。我除了给每例患儿写一份病史摘要外,还对肝脾肿大的患儿腹部用紫墨水标记,并测量其大小,再请照相室来拍照保存,按时登记实验室检查结果。每一次血液涂片我都会特地检查找“传单”细胞,并请内科血液病吴茂娥医生核校,还有2例做了骨髓涂片检查。10多个病例在血片中都没有找到文献中所表述的“传单”细胞,且血液嗜异性凝集试验滴度也没有高医生所报告得那样高,临床上除发热外,其他症状也较少。顾教授与大家讨论后得出结论:这些病人不像“传单”。

1952年5月,儿科从红会医院搬到儿科医院。那年夏天又有不少发热病人住院了。陈翠贞院长去气象局查询历年来夏季的气温资料,发现那一年夏季气温高,发热原因不明的病人亦多。发热是否与气温有关?顾教授当时便要求到实验室去找一些可吸水的试纸,剪成边长约2厘米的方块,贴在病人的前胸,并以塑料薄膜覆盖,周围以胶布密封。过一定时间后,取出试纸在天平上称其重量;并找一个年龄相仿的不发热病人作对照,观察两者出汗的情况。在做了近 10 例病例研究后,结果表明这是小儿暑热症,后来他写了一篇有关“暑热症”的论文在《中华儿科杂志》上发表。

这些工作,教会了当时的年轻医生如何收集临床科研资料,如何进行科研思维和科学论证,对后来的科研工作有很大的启示和帮助。

高瞻远瞩,关注儿科医院的发展

1961年初,时任教研室主任的顾庆祺教授对我说:“你现在和林慈医生重点钻研呼吸专业,我看她一个人可以了,你还是做内分泌吧!”接着,他很高兴地说:“我院现在已有新生儿、心血管、血液、呼吸、传染病、儿保专业,以后还要逐渐建立其他专业,专业医生在普通儿科的基础上,重点学习并诊治专科病人,过一段时间把自己的学习心得和诊治经验在医院的学术交流会上报告,这样就提高了大家对该科疾病的认识,从而使整个儿科医院的诊疗水平和学术水平都提高了。”他说这番话时,显得很高兴,但我当时对做内分泌尚缺乏自信,一则自己生化基础差,而内分泌要有较好的生化知识;再则这方面发展很快,没有上级医生的指导,要靠自己摸索。顾教授鼓励我:“你可以边看病人边看书学习啊。”他同意我可以抽时间去上医与学生一起听生化课,并安排星期四下午内分泌门诊。我还去华山医院向内分泌专家钟学礼教授请教,并通过他请内分泌实验室主任同意我每月可送 5 个标本由该室测试。就这样,儿科医院内分泌专业的工作开展起来了,病人逐渐增多,顾教授多方给予关心和鼓励。1962年,他送给我一本The Diagnosis and treatment of endocrine disorders in children and adolescence,这本书使我获益匪浅,对我从事的内分泌工作帮助很大。

(本文节选整理自《复旦名师剪影——医学卷》一书)

征集启示

为更全面地展示上医大师的事迹和精神,致敬前辈先贤,传承上医精神。“复旦上医”微信公众号向社会公众广泛征集三级教授、四级教授的人物档案资料,征集范围包括但不限于人物传记材料、会议活动材料、学术性材料、社会评价性材料、声像材料等。

如您有相关材料,电子版可发送至 fdsydx@163.com 。如不方便发送电子版本,可通过微信后台或邮箱留下您的联系方式,我们将与您取得联系。

本征集长期有效。

附上医三级教授、四级教授名录:

三级教授(23人):

陈又新、李月云、张沅昌、吴珏、何章岑、朱益栋、左景鉴、司徒亮、顾庆祺、陶寿淇、徐苏恩、郑思競、胡哲揆、施嘉钟、林春业、陈化东、戴自英、潘继盛、翟光耀、熊汝成、崔祥瑸、顾绥岳、顾学箕

四级教授(5人):

石美鑫、吴学愚、陈家䮽、郑伟如、夏镇夷