近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2023年7月的科研成果吧~

以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

近期主要科研成果

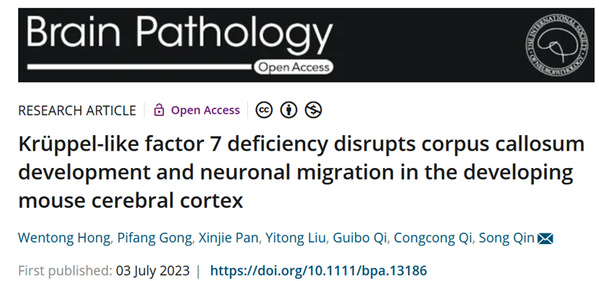

秦松课题组研究发现转录因子KLF7缺失可破坏大脑皮层中神经元迁移以及胼胝体的形成

7月3日,基础医学院人体解剖与组织胚胎系秦松团队在Brain pathology上在线发表了题为“Krüppel-like factor 7 deficiency disrupts corpus callosum development and neuronal migration in the developing mouse cerebral cortex”的研究论文。该研究发现神经祖细胞中KLF7的条件性缺失导致大脑皮层中神经元发生、迁移受损,以及胼胝体发育缺陷。这项工作从分子和细胞水平揭示KLF7调控大脑皮层神经元迁移和胼胝体发育的作用和机制,为临床上胼胝体发育缺陷/异常的预防和治疗提供靶标和理论依据。

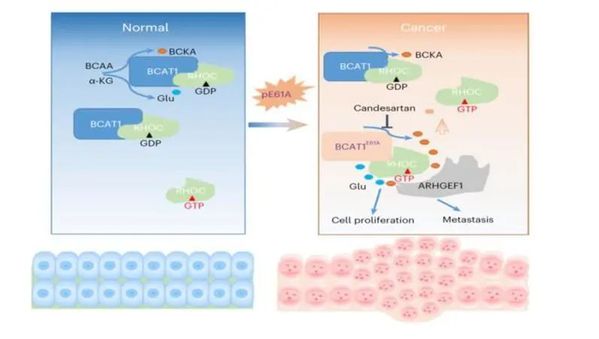

雷群英团队揭示BCAT1的E61A突变加速肿瘤进展

生物医学研究院/附属肿瘤医院雷群英课题组近年来先后发现了BCAA代谢在肥胖和胰腺癌中的重要作用,揭示了BCAT2介导的BCAA分解代谢不依赖于mTOR信号通路,在肥胖和胰腺癌发生发展过程中的关键机制,并提出了饮食和药物靶向干预的新策略。在此基础上,团队进一步探索肿瘤发生发展中BCAA代谢重编程和信号感知的新机制。他们的最新研究成果“Enhanced BCAT1 activity and BCAA metabolism promotes RhoC activity in cancer progression”近日在Nature Metabolism上线发表。该研究从分子机制层面阐明了BCAA区室化代谢调控,以及BCKA通过RhoC介导的代谢感知,调控细胞迁移和增殖,揭示了肿瘤中BCAA代谢的异质性,对靶向BCAA代谢重塑的临床诊疗,提供了新的靶点,有重要的转化意义。

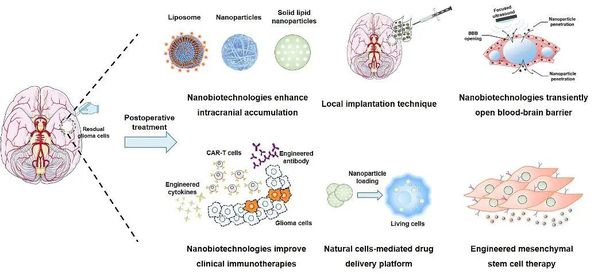

王建新课题组报道用于恶性胶质母细胞瘤术后复发的水凝胶给药策略

胶质母细胞瘤(GBM)是最常见和致死率最高的颅内肿瘤,具有极强的侵袭性和免疫逃逸能力。王建新教授团队针对GBM开展了系统性的研究,并于近日在国际控释杂志Journal of Controlled Release发表综述,详细介绍了复发性GBM微环境的特征及其治疗与挑战,系统回顾了基于纳米生物学技术的治疗策略,包括局部水凝胶治疗策略、新型免疫疗法和细胞疗法等。

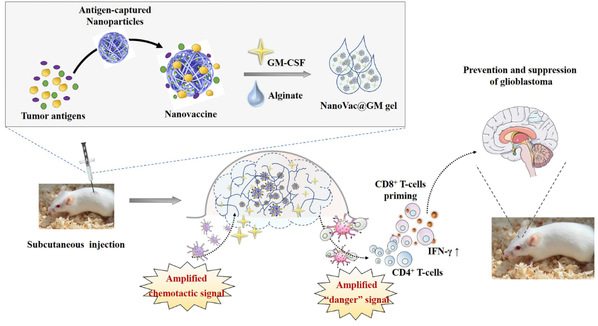

同时,针对复发性GBM的治疗难题,王建新教授团队研究了一种新型术后局部注射的免疫信号放大水凝胶系统,通过重新激活机体抗GBM免疫响应,抑制肿瘤复发。基于实验结果,进一步开发出一种皮下注射的水凝胶疫苗,用于治疗不可切除的多发性GBM。该疫苗系统沿用了海藻酸钠作为骨架材料,保留了GM-CSF和RAcNPs用于放大疫苗的免疫响应,并加入了GBM裂解物作为肿瘤抗原,避免了化疗药物的使用,从而消除化疗导致的毒副作用。皮下注射方式提高了临床应用的可操作性和患者的顺应性,同时可以扩大适应症范围,在不可切除的小鼠多发性GBM模型上显示了显著的治疗效果。该研究近日发表于《药学学报》英文刊(Acta Pharmaceutica Sinica B)。

周璐课题组报道调控HIF-1α转录活性新机制

近日,药学院周璐教授课题组发现了一种调控HIF-1α转录活性的新机制,相关工作以“Adamantaniline Derivatives Target ATP5B to Inhibit Translation of Hypoxia Inducible Factor-1α”为题在线发表于《先进科学》(Advanced Science)杂志。周璐教授团队利用构建的新型双荧光素酶活性测定体系进行基于表型的高通量筛选,得到了一类抑制HIF-1α转录活性的金刚烷苯胺类化合物。通过结构优化和化学合成,获得了活性高、毒性小的探针分子HI-102;利用探针分子通过基于亲和力的蛋白质组分析技术(affinity-based protein profiling,ABPP)识别并确认其作用靶点为ATP合酶的β亚基(ATP5B);借助敲低、敲入、荧光偏振、免疫荧光等方法进行了靶点验证和作用机制研究,揭示了该类化合物通过以ATP合酶非活性依赖的方式促进亚基ATP5B与HIF-1α的mRNA的结合,进而抑制HIF-1α翻译和转录活性,最终抑制肿瘤的生长。

陈红红研究员课题组揭示TRPML1激活促进溶酶体胞吐/生成是治疗铀致肾毒性的新策略

放射医学研究所陈红红研究员课题组从溶酶体胞吐的全新视角,揭示激活TRPML1促进溶酶体胞吐及生成能显著促进蓄积于肾组织/近端小管上皮细胞内铀的排出及减轻铀致肾近端小管上皮细胞损伤/死亡,该研究为急/慢性铀中毒的促排和解毒治疗提供了新的治疗策略。研究结果于7月6日以题为“Induction of lysosomal exocytosis and biogenesis via TRPML1 activation for the treatment of uranium-induced nephrotoxicity”的研究论文在线发表在Nature Communications杂志上。

该研究为急/慢性铀中毒的促排/解毒药物研发提供了新的启示,揭示TRPML1是一个有希望的药物新靶点,亦对其他有害金属肾毒性的解毒药物研发具有很好的借鉴意义。

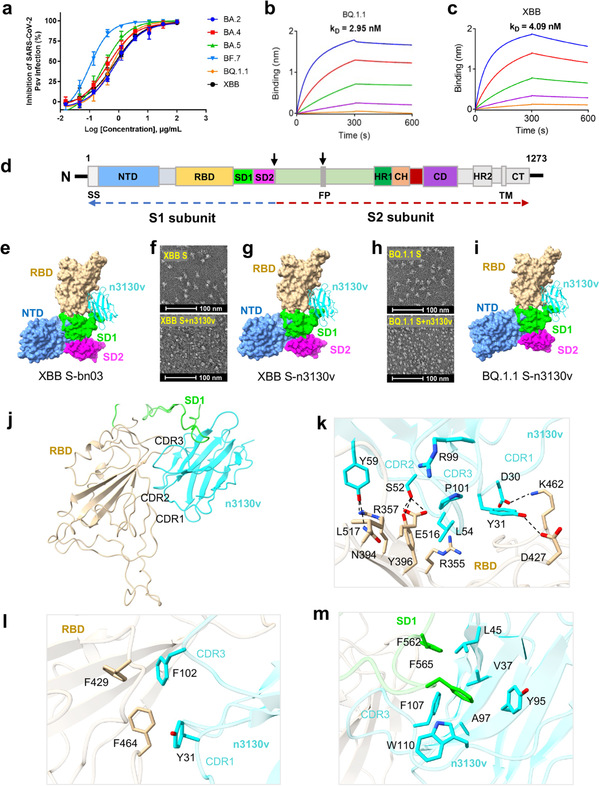

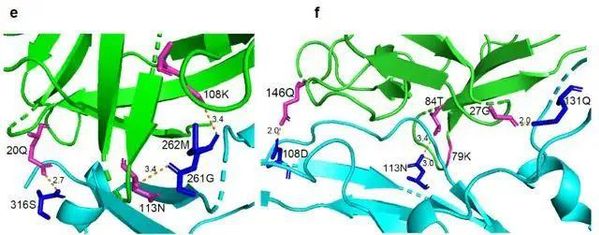

孙蕾/应天雷/吴艳玲合作解析新冠病毒高度保守表位

7月8日,生物医学研究院孙蕾课题组与基础医学院应天雷与吴艳玲课题组合作,在Signal Transduction and Targeted Therapy杂志上发表了题为“Defining a highly conserved cryptic epitope for antibody recognition of SARS-CoV-2 variants”的论文,解析了迄今为止最保守的新冠病毒抗体表位,其隐藏于病毒刺突蛋白三聚体内部,在包括BQ.1.1、XBB在内的所有流行突变株中均高度保守。此外,团队还揭示了针对此类表位抗体的作用机制。

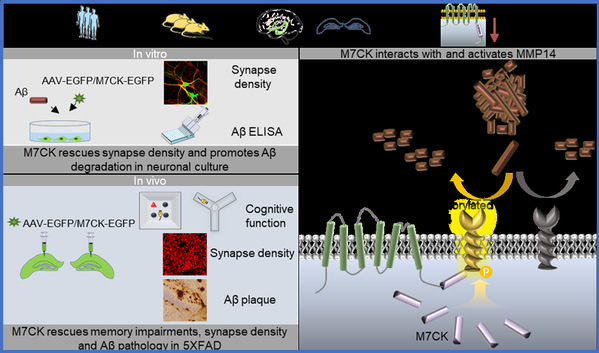

那德课题组发现阿尔茨海默病的病理新机制

7月11日,脑科学研究院那德(Nashat Abumaria)课题组在Science Signaling上发表了一项相关的科学研究。该项研究首先证明了阿尔茨海默病患者和两种阿尔茨海默病模型小鼠的海马组织(参与学习和记忆过程的关键大脑区域)中的TRPM7表达量显著降低。随后,作者发现上调TRPM7或者其激酶结构域的表达量可抵消Aβ的病理毒性。并揭示TRPM7激酶结构域是如何减少脑内Aβ的沉积,并保护突触密度,进而修复阿尔茨海默病模型小鼠的记忆缺陷的。这项研究表明,TRPM7在神经退行性疾病病理过程中表达量下降,并揭示了TRPM7通过参与降解Aβ进而影响阿尔茨海默病病理进程的科学机制。这种科学机制可能是阿尔茨海默病领域在基础研究和治疗应用水平上的概念进步。

肖雷课题组发现多巴胺抑制进食行为的神经环路机制

脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室肖雷团队最新研究发现腹侧被盖区(VTA)有一群对饥饿进食行为响应的多巴胺神经元,并深入解析了这群神经元调控进食行为的神经环路机制。该研究以“A putative loop connection between VTA dopamine neurons and nucleus accumbens encodes positive valence to compensate for hunger”为题,于7月13日在Progress in Neurobiology杂志上。

该研究利用化学遗传学、光遗传学、cFos免疫标记、神经环路示踪和电生理记录等实验方法,发现位于VTA腹侧的多巴胺神经元通过投射到内侧伏隔核(medial NAc)抑制饥饿引起的小鼠进食行为。而且,接收VTA多巴胺细胞输入的伏隔核神经元又可以投射回VTA脑区,去抑制腹侧VTA的多巴胺神经元,形成VTA→medial NAc→VTA多巴胺闭合环路来抑制饥饿进食行为。进一步利用光遗传学和实时位置偏好行为实验,研究人员发现激活腹侧VTA多巴胺神经元以及与NAc形成的神经环路可以引起正性效价,这可以补偿饥饿所引起的进食行为。该研究成果不仅揭示了VTA多巴胺神经元调控进食的神经环路机制,也提出通过提升多巴胺信号的正性效价来减轻体重的可能性。

王伟炳、陆一涵、熊成龙等合作在猴痘病毒遗传变异与系统发育研究方面取得进展

7月17日, 国际学术期刊Nature子刊Signal Transduction and Targeted Therapy在线以Letter形式发表了公共卫生学院最新研究成果“Monkeypox virus 2022, gene heterogeneity and protein polymorphism”。该工作发现2022年5月以来在全球出现的人类猴痘(monkeypox,MPX))疫情之所以表现出新的传播与流行特征,是因为该病的病原体——猴痘病毒(monkeypox virus,MPXV)在一系列毒力及免疫相关蛋白基因上的异质性及由此引起的表达产物多态性所致。原文中所述的MPXV 2022的基因异质性与蛋白质长度多态性表明目前的MPX疫情可能比预期的更复杂,进而反映出这些猴痘病毒在变异与进化路径或过程上的复杂性:病毒可能通过持续的低强度流行而积累变异;亦可能在其进化过程上有过多次跨物种传播,并在此过程中获得或丢失与对抗宿主免疫相关的蛋白质基因或其相应的功能。公共卫生学院流行病学教研室王伟炳教授、陆一涵副教授、熊成龙副教授为本文的通讯作者。

赵卓慧、孟夏等合作发现空气质量改善可显著降低儿童哮喘患病风险,母乳断乳期是潜在敏感暴露窗口期

7月17日,过敏科学及免疫学领域顶刊之一,欧洲过敏和临床免疫协会官方学术期刊杂志Allergy在线全文发表公共卫生学院最新原创性研究成果 Improved ambient air quality is associated with decreased prevalence of childhood asthma and infancy shortly after weaning is a sensitive exposure window,即空气质量改善与儿童哮喘患病风险下降显著相关,母乳断乳期是潜在敏感暴露窗口期。研究为准确评估我国城市空气污染与儿童哮喘的效应提供了新的线索。复旦大学公共卫生学院赵卓慧教授、孟夏副教授、上海健康医学院附属崇明医院谭永强主任医生和上海理工大学环境与建筑学院黄晨教授为本文的通讯作者。

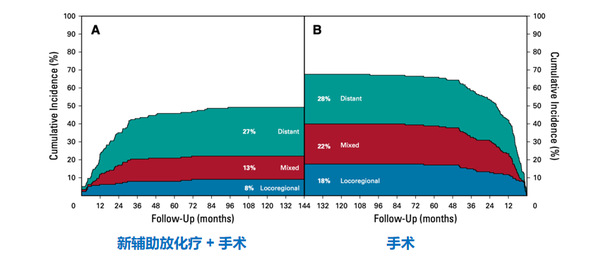

谭黎杰团队发表食管癌新辅助治疗显著提高晚期患者生存期的最新研究成果

近日,中山医院胸外科谭黎杰、尹俊教授团队联合华大基因在国际顶级学术期刊Nature Medicine发表研究成果——采用PD-L1抗体免疫新辅助治疗联合手术有望提高局部晚期食管癌患者的治疗效果,并首次揭示了免疫治疗敏感人群的生物学特征。为我国食管癌治疗开辟了新的途径,为广大食管癌晚期患者提供了新的治疗方案,能够有效改善患者生活质量,点燃了新希望。

王璐对用于靶标蛋白高信噪比标记的新一代荧光探针发表综述论文

近年来,超分辨荧光成像等技术的迅猛发展为药物靶标蛋白的超高时空分辨率可视化及其生物医药功能研究提供了前所未有的机遇,而靶标蛋白的高信噪比的荧光标记是成像的关键前提。在过去的十年里,科学家已经开发出基于罗丹明结构的蛋白响应型、快速透膜的新一代荧光探针。近日,药学院王璐青年研究员等对这类具有蛋白响应型、快速透膜罗丹明探针的作用机理和设计策略,以及它们在生物成像和生物传感中的应用进行了综述。以“Fluorogenic and Cell-Permeable Rhodamine Dyes for High-Contrast Live-Cell Protein Labeling in Bioimaging and Biosensing”为题发表于Angew Chem Int Ed。此类新型化学遗传生物传感器能够将有机荧光团优异的光稳定性、光物理特性,与蛋白质的精确靶向性和选择性相结合,成功用于活细胞内监测代谢物的动态、信号分子和电压等。随着蛋白响应型、快速透膜的染料的不断开发,预计将制备出更多用于生物成像和生物传感的有效工具,极大地推动生物医药的发展。

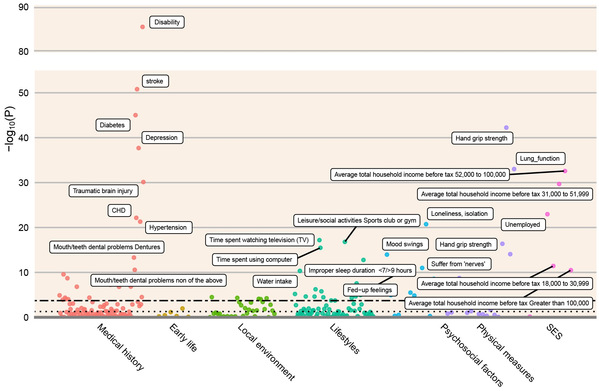

郁金泰团队绘制痴呆危险因素图谱,积极干预可预防47%-73%痴呆

近日,华山医院神经内科郁金泰教授临床研究团队发表在医学领域顶级期刊Nature Human Behavior的一项研究,首次全面描绘了痴呆可调控危险因素图谱,探讨了危险因素的联合作用,预计通过积极干预可预防47.0%-72.6%的痴呆病例,并指出良好的居住环境、生活方式、身体指标,减少共患病和改善社会经济状况可以减轻遗传带来的风险。