薪火相传,赓续初心,自1927年创建以来,上医为国家培养了数以万计的优秀医学人才,为我国卫生健康事业发展作出重要贡献。无论在哪里,在什么岗位,一代代上医校友都始终牢记“为人群服务、为强国奋斗”的上医精神,为母校争光添彩,不辱使命。复旦上医特推出一批优秀校友故事,希望他们的事迹和精神,能令后来者有所启发和感悟。

7月14日刊发的是1950级校友戴钟英的故事,听他讲述上医老师授课的故事,感受上医严谨治学的优良学风。

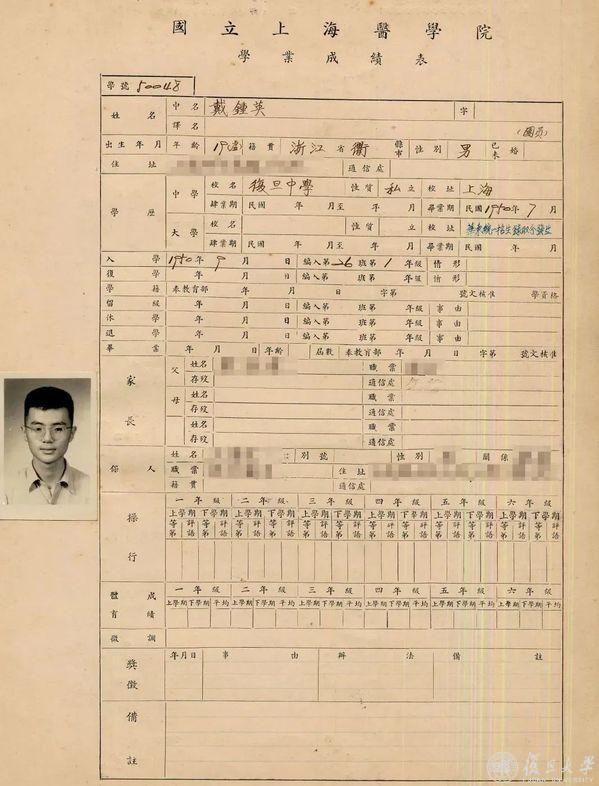

在我心里,上医是十分神圣的。它是中国人自主创办的第一所国立高等医学院校,创办人是颜福庆老院长。上医校风严谨,师资力量雄厚,在20世纪50年代,能考进上医这所全国一流的医学院校,是我毕生引以为傲的事。

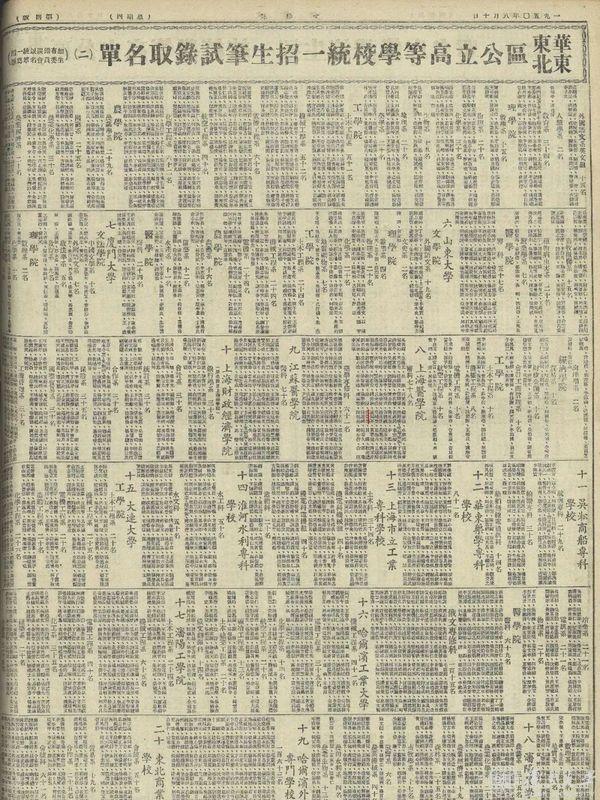

1950年上海医学院录取名单

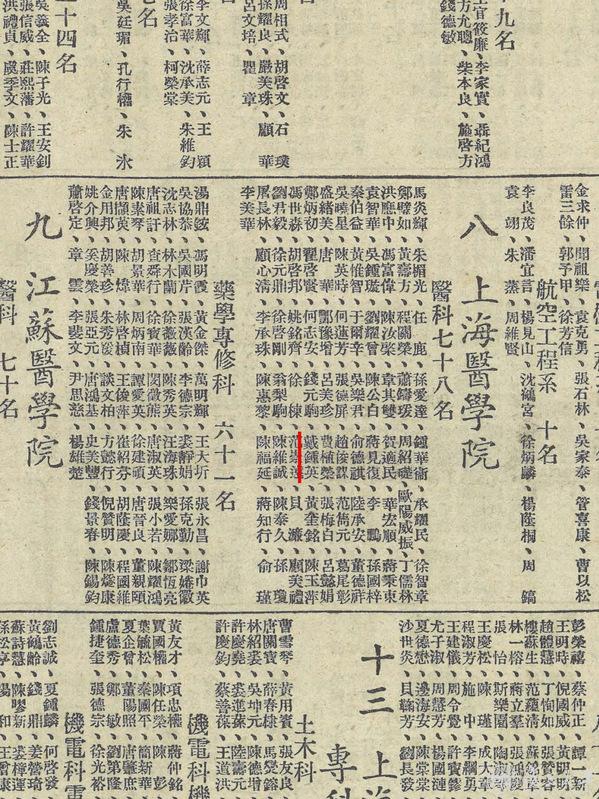

戴钟英学业成绩表

上医老师初印象

1950年,我入学上医时,院长是药理学专家朱恒璧,教务长是生理学教授徐丰彦。大学一年级时,我们学习政治、数学、生物、化学、物理等基础课程,到第二学期,重点课程开始了,主要有解剖、组织胚胎、定性及定量化学分析等。

50年代上海第一医学院校门

这些课程的老师中,给我印象最深的是王有琪老师。王有琪老师是著名的神经解剖学家Russmason的学生,讲得一口地道的南京话,当年他带我们解剖实习时已经两鬓斑白了。我们最敬佩他的,是他对人体神经分布的熟悉程度。哪支神经找不到时,只要请他过来,不一会儿,这支神经就在他的解剖刀和镊子拨弄下清晰地呈现在眼前了。刚进上医时,我们对医生的概念是比较模糊的,更不用说有关医生道德观念的问题了。可以说,第一次医生道德观念的教育课,就是王有琪老师给我们上的。那是一次解剖实习时,某位同学无意识地用解剖刀反复戳着一具尸体的头顶,王老师看见后立即制止。严肃地对那位同学说:“这些尸体来之不易,都是为医学进步和发展作出奉献的,我们应该尊敬他们,不允许任何对尸体的不礼貌行为!”王有琪老师当年的话我至今还记得很清楚。

王有琪教授(左一)指导学生进行组织胚胎实验

到了二年级下学期,与临床直接相关的课程开始多起来了。病理是十分重要的一门,由谷镜汧教授授课。谷老师十分朴素,瘦小的个子,穿着一身已经洗得泛白的蓝色布上衣,看起来就像一位工人。我记得当时和同学俞瑾一同到病理科去找谷教授,迎面走来一位老者,俞瑾以为他是位工人,就问道:“谷镜汧教授在哪里?”老人家一时愣住了,迟疑了一下,用地道的绍兴官话回答说:“我就是谷镜汧。”当时,俞瑾窘极了,没想到如此著名的教授却穿得极为普通。病理课刚开始时,我们都没有真正懂得病理学的重要性,直到进入临床,我们才逐渐认识到,病理不仅是任何一个医学分科的诊断基础,还是进行某些疾病诊断的金标准。

有趣的医学课堂

三年级下学期,我们进入临床课程的学习阶段,科目繁多,有内科、病理学诊断、动物外科、外科、妇产科、儿科、眼科、五官科还有公共卫生科等,任课老师水平都是一流的,讲课言简意赅,引人入胜。

50年代东一号楼与中山医院全景

林兆耆教授在病理学诊断课上讲杵状指时的场景,我至今记忆尤深。那次,他从白大衣口袋中掏出一个药杵举给大家看,问大家:“这是什么?”同学们一时都愣住了,林教授等待大家七嘴八舌地说了一阵,他转过身去,在黑板上写了两个字:药杵。又说:“杵是用来舂米或洗衣的,上端细,下端粗。这是药杵,也是上端细,下端粗,今天要讲杵状指。”他又把一位慢性肺部疾病患者的手举起来说:“这就是杵状指,远端粗,近端细。”随后又讲述杵状指的形成原因和诊断学意义。这样,杵状指就深深地印入我们脑海中,再也不会忘记了。

林兆耆教授在查房

公共卫生科的苏德隆教授,喜欢用一些有趣的问题活跃课堂气氛,启发学生思考。记得一次讲到流行病学中的预防时,苏德隆教授提问道:“现在有一支大部队,要行经我国西南边陲一个疾病流行的疫区,用什么办法既不影响行军速度又能预防疟疾的感染?”课堂里顿时热闹起来了,同学们纷纷提出建议,有的说先准备好大量奎宁丸,也有人提出可以准备大量蚊帐。忽然,一位女同学建议:“疟蚊的生活习性是晚上出来活动,白天休息,部队的行军时间可以改成晚上行军,白天休息。晚上行军,人不停走动,蚊子叮人就困难了。”苏教授说这个方法最好,因为这个方法是按蚊子的生活习性设计的,既省钱又有效。

苏德隆教授(中间)与学生在一起交流

严谨求实的上医

上医对待病例诊断是极为严谨的,在神经科,我曾受过一次十分深刻的教育。那次是张沅昌教授查房,当时张沅昌教授已经是国内十分著名的神经内科专家,有一次,我收了一位贫血且伴有头痛的十三四岁的小病员,门诊主治医师写的入院诊断是“慢性砷中毒”。我自以为已经仔细做过病史询问和体检,为张老师查房做好了准备。但是听了我的汇报后,张老师却问道:“你诊断他慢性砷中毒有什么依据?”我说:“他吃了很多含砷的补血药。”张医生又问:“他多少时间内吃了多少剂量?砷的中毒剂量是多少?”我回答不出。张医生向家属要了药瓶,看了后对我说:“这牵涉到毒理学,要了解多少时间吃了多少药量,才能判断出有没有中毒,我已经查了药理学的书,这点药的剂量还不至于造成砷中毒。”他又为小病员仔细地做了全身检查和神经系统检查,最后,他站着沉思片刻,对我们这些实习同学说:“我看这个小孩是小脑桥脑脚肿瘤,预后是不好的。” 在那个没有CT和MRI的年代,张教授能够准确定位患者脑部病变,这样的技术真是太了不起了。这件事给我的教育特别深,采集病史是门学问,每个医生都要自己动脑子,不能人云亦云。

在妇产科医院实习时,给我印象最深的是王淑贞院长。有一次,我们遇到一个子宫脱垂的病例,这个病员需要做经阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术,由王淑贞院长主刀,我是助手。手术从早晨8点多钟开始,一直到中午才结束。王院长做手术细致务实,从不以速度来炫耀技术,她边做边讲解,解剖层次非常清晰,止血很彻底,伤口缝合也十分平整,因此出血很少。这位病员手术后,体温不超过37.3℃。由王院长主刀的病员很少有术后发热的,恢复得也快,几天就可以出院。

王淑贞教授在带教

我考进上医时,上医才创办20年左右,为什么上医在较短的时间内一跃而成为闻名于当时的全国顶尖的医学院?因为上医有颜福庆老院长,他高瞻远瞩,胸怀博大,一心为广大人群服务,吸引了众多名师来上医任教。20世纪50年代,在上医工作的教授有80多名,他们作风朴实,平易近人,医德高尚,同情贫苦百姓,严格遵循上医的不贪污、不开业、不徇私三大原则。而且上医学风严谨,老师们对待教学一丝不苟,对学生也是严字当头。同时,上医的学术讨论十分自由,大家各述己见,各种观点和思想相互碰撞,充满了浓厚的学术民主氛围。所以,有能干的校长院长,有众多名师,有严谨的学风和学术上的民主作风,上医才能在较短的时间内成为医学名校。你说,我们这些毕业于上医的人怎么不为自己的母校骄傲呢?

1955届医学系毕业合影

(本文作者戴钟英系上医1950级校友。)