近期,复旦上医科研团队取得了多项突破。敲黑板!快来一起看看2022年10月的科研成果吧!以下成果据学校、上海医学院官网等整理。

2022.10主要科研成果

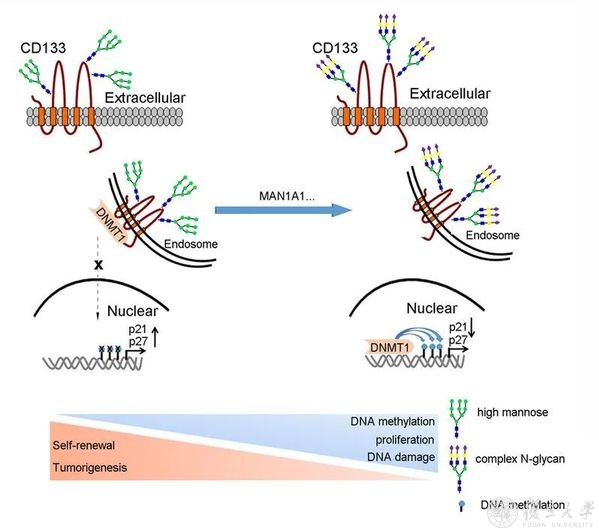

魏湲颜、江建海团队发文证实:高甘露糖型的CD133有望成为肿瘤干细胞的“精准”标志物

肿瘤干细胞是肿瘤发生、发展的“种子”细胞。靶向肿瘤干细胞有望提高肿瘤的治疗效果。基础医学院生物化学与分子生物学系糖复合物卫健委重点实验室魏湲颜/江建海团队长期致力于肿瘤干细胞糖生物学研究近期发表于Advanced Science,该研究以胶质瘤干细胞为模型,发现在肿瘤干细胞甘露糖苷酶Mannosidase Alpha Class 1A Member 1(MAN1A1)等糖基转移酶的低表达导致胶质瘤干细胞中CD133高甘露糖型N-聚糖结构的形成;而在分化后,MAN1A1等糖基转移酶的高表达导致CD133-N糖链结构由高甘露糖型变成复杂型。本项研究提出了CD133的糖链在肿瘤干细胞中以高甘露糖型为主,为肿瘤干细胞的分选提供了更“精准”标志物。

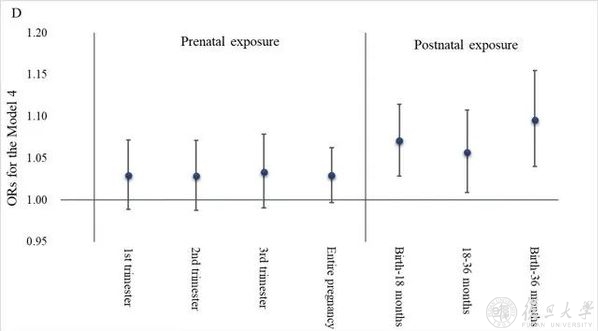

我国551城市学龄前儿童队列研究揭示生命早期细颗粒物暴露可引起儿童睡眠障碍风险增加

近日,复旦大学公共卫生学院阚海东教授、蔡婧副教授课题组联合同济大学附属第一妇婴保健院花静研究员团队在空气污染与学龄前儿童睡眠健康领域取得重要进展,利用我国551城市大型学龄前儿童队列,评估了生命早期细颗粒物(PM2.5)暴露对儿童睡眠的影响,研究成果以“Early Life Exposure to PM2.5 and Sleep Disturbances in Preschoolers from 551 Cities of China”为题在线发表于国际呼吸领域权威期刊《美国呼吸与危重症医学杂志》(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine,AJRCCM)。本研究利用全国多中心的学龄前儿童队列,首次定量评估了生命早期PM2.5暴露对儿童睡眠质量和睡眠障碍风险的影响,探索了敏感暴露窗口和易感儿童亚群。

原发性中枢神经系统淋巴瘤临床实践中国专家共识在国际权威期刊发表

近期,由复旦大学附属华山医院牵头制定的《基于证据的原发性中枢神经系统淋巴瘤临床实践中国专家共识》以Evidence-based Expert Consensus on the Management of Primary Central Nervous System Lymphoma in China为题,在线发表于国际权威期刊Journal of Hematology & Oncology上,标志着中国在这一领域的规范化诊治得到国际同行的认可。专家团队依托华山医院国家神经疾病医学中心,多学科专家团队的组成也体现了在这一疾病诊治过程中需要神经、血液等多学科融合与团队合作的学科发展趋势。华山医院神经外科毛颖教授、血液科陈彤教授和兰州大学陈耀龙教授(华山医院双聘教授)为本共识共同通讯作者,陈彤教授同时是本共识的执笔第一作者,华山医院血液科袁燕副教授和兰州大学吕萌博士共同担任本共识制定过程的秘书。

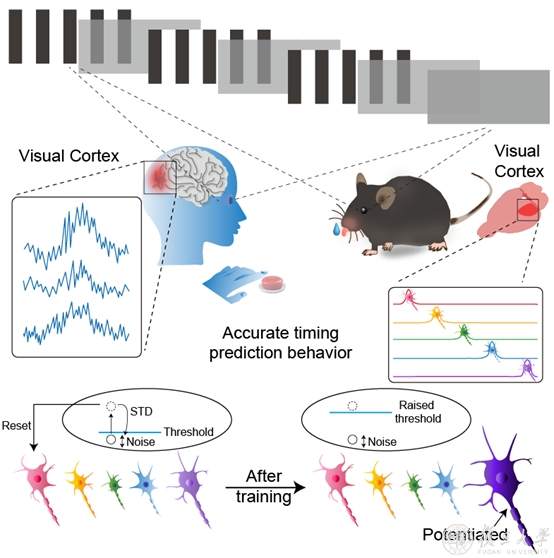

张嘉漪团队揭示视皮层在时间信息预测中的重要作用

对环境中不同时间间隔出现的各种信号的感知和预测对动物的生存和演化意义重大。一个典型的例子是,要及时躲避天敌,动物必须有效地对不同的时间信号作出准确的预测。复旦大学脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室张嘉漪团队,与复旦大学附属华山医院毛颖和陈亮团队合作,最近在时间信息预测研究方面取得重要进展,揭示了视皮层编码时间预测信息的重要机制。论文“Visual Cortex Encodes Timing Information in Humans and Mice”(人和小鼠视皮层编码时间信息)于2022年10月3日在线发表于Neuron。

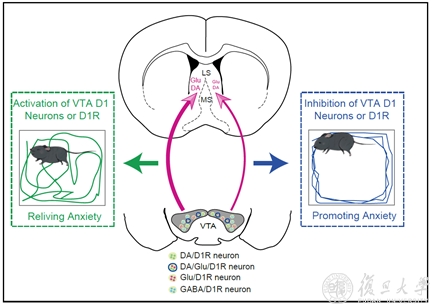

肖雷团队揭示VTA D1神经元对焦虑样行为的调控作用和环路机制

2022年10月4日,复旦大学脑科学研究院/医学神经生物学国家重点实验室肖雷青年研究员团队,在Molecular Psychiatry上在线发表题为“D1 receptor-expressing neurons in ventral tegmental area alleviate mouse anxiety-like behaviors via glutamatergic projection to lateral septum”的研究论文,揭示腹侧被盖区(VTA)D1受体和D1神经元在焦虑样行为调控中的重要作用和神经环路机制。该研究明确D1受体在VTA神经元的表达,揭示VTA局部多巴胺信号对焦虑行为的调控,并发现VTA-LS谷氨酸能神经环路在缓解焦虑样行为中的作用。

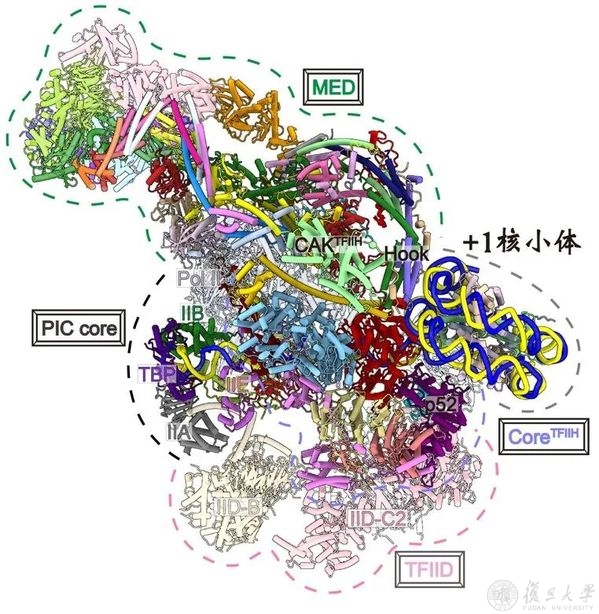

徐彦辉团队揭示+1核小体调控转录起始机制

作为基因表达调控的核心,转录起始过程发生在基因启动子区,通过染色质重塑复合物剔除核小体暴露出启动子, 允许转录起始复合物(preinitiation complex,PIC)的组装,在中介体(Mediator)的帮助下组装成PIC-Mediator转录起始超级复合物。2022年10月7日, 复旦大学生物医学研究院/复旦大学附属肿瘤医院徐彦辉课题组在Science杂志上在线发表题为 “Structures of +1 nucleosome–bound PIC-Mediator complex ”的研究论文。该项研究解析了包含+1核小体(启动子下游第一个核小体)的PIC-Mediator复合物结构,首次展示了转录起始复合物与+1核小体的紧密结合,表明+1核小体对转录起始复合物在染色质上组装的重要调控作用,建立了表观遗传和转录起始的直接关联。

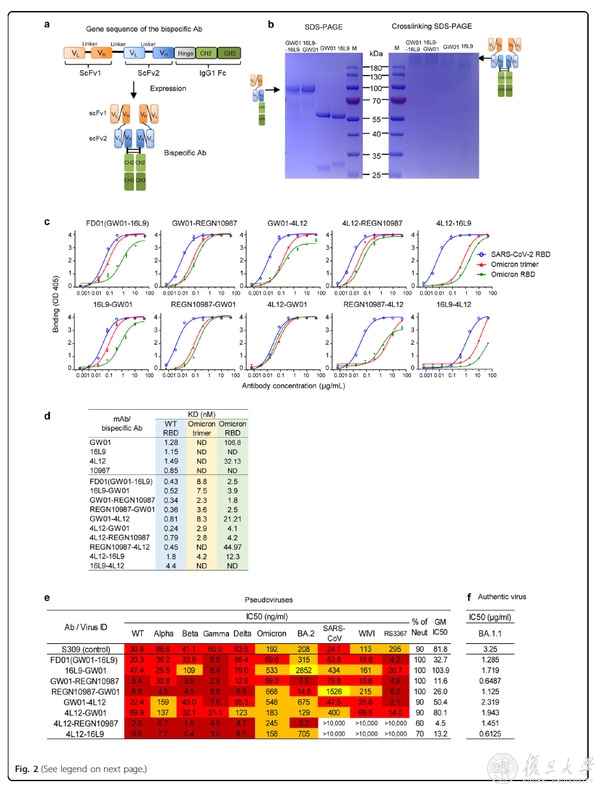

黄竞荷/陈振国/吴凡/赵金存/孙蕾团队合作报道利用非奥密克戎中和抗体构建广谱抗新冠奥密克戎和沙贝病毒的双特异中和抗体

2022年10月7日,上海市重大传染病和生物安全研究院双聘PI以及复旦大学上海医学院黄竞荷研究员和孙蕾研究员、复旦大学上海医学院陈振国研究员、上海市免疫治疗创新研究院吴凡研究员、广州医科大学附属第一医院赵金存教授合作在Cell Discovery上发表题为“Combating the SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) and BA.2 with potent bispecific antibodies engineered from non-Omicron neutralizing antibodies”的研究论文。该研究利用非奥密克戎中和抗体构建出一系列双特异性广谱中和抗体,通过协同诱导奥密克戎刺突蛋白形成“双三聚体”(Trimer dimer)结构的机制,广谱抑制包括奥密克戎BA.1、BA.2在内的多种新冠VOCs、SARS-CoV和其他沙贝病毒。

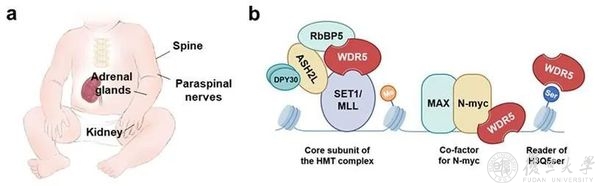

李凯合作研究发现WDR5 新骨架抑制剂分子及其抗神经母细胞瘤作用和机制

近日,复旦大学附属儿科医院李凯主任医师联合上海科技大学白芳研究员团队,在Nature旗子下国际学术期刊Acta Pharmacologica Sinica发表题为“Discovery, evaluation and mechanism study of WDR5-targeted small molecular inhibitors for neuroblastoma”的研究论文,报道了团队发现的针对神经母细胞瘤靶点WDR5 的新骨架抑制剂分子及其抗神经母细胞瘤的作用和机制研究工作。本研究创新性地联用WBM位点阻断剂(19号化合物)和WIN位点阻断剂(OICR-9429),发现两种药物对LAN5和IMR32细胞存在明显的协同杀伤作用,为WDR5靶向药物的联合用药策略提供了理论基础。

赵倩华、丁玎团队研究揭示外周血生物标志物对阿尔茨海默病的预测价值

为进一步确立轻度认知障碍(MCI)这一阿尔茨海默病的临床前期向阿尔茨海默病进展的预测因素,对疾病进行早期诊断及干预,复旦大学附属华山医院神经内科、神经病学研究所赵倩华副教授和丁玎研究员团队利用以往长期积累的样本库和临床数据库,检测了受试者基线时留取的血样,分析了遗忘型轻度认知障碍的患者8年间的多次跟踪随访数据。研究成果于10月8日以“Plasma Aβ42/Aβ40 and p-tau 181 Predict Long-Term Clinical Progression in a Cohort with Amnestic Mild Cognitive Impairment”(《血浆Aβ42/40及p-tau 181预测遗忘型轻度认知障碍长期转归的队列研究》)为题发表于国际期刊Clinical Chemistry(《临床化学》)。本研究首次前瞻性地在中国人群中对阿尔茨海默病外周血生物标志物的预测作用进行了验证,为外周血生物标志物——特别是Aβ42/Aβ40和p-tau181在临床中的应用提供了更高等级的循证依据。

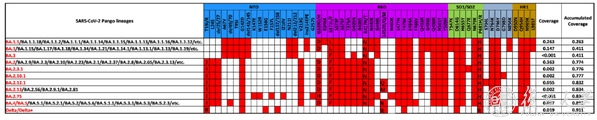

王鹏飞团队详细评估新冠疫苗接种和突破感染者血清对奥密克戎最新突变毒株的有效性

2022年10月13日,Cell Discovery在线发表了上海市重大传染病和生物安全研究院和复旦大学王鹏飞/张文宏/胡子欣以及中科院分子细胞卓越中心许琛琦团队题为Neutralization of Omicron BA.4/BA.5 and BA.2.75 by booster vaccination or BA.2 breakthrough infection sera的研究论文。该研究基于GISAID的数据库构建了从2022年1月1日流行至今的主要突变株包括B.1.617.2,BA.1,BA.2,BA.3,BA.2.3.1,BA.2.10.1,BA.2.12.1,BA.2.13,BA.2.75和BA.4/BA.5,覆盖了目前所有突变株的91%以上。

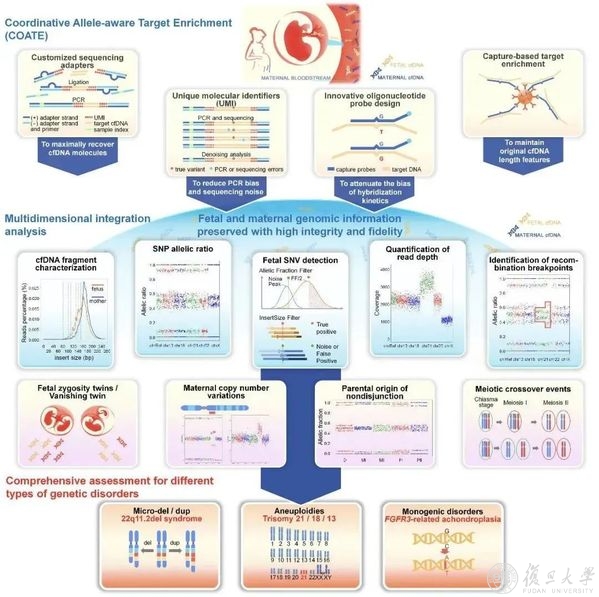

黄荷凤院士团队在出生缺陷防治领域取得最新突破

日前,Cell Discovery发表了黄荷凤院士团队的最新研究成果,“Genetic deconvolution of fetal and maternal cell-free DNA in maternal plasma enables next generation non-invasive prenatal screening”。该研究展示了一种全新的无创产前筛查(NIPT)的方法,突破了现有基于全基因组低深度测序技术的NIPT对检测目标疾病和检测性能的局限性,首次实现了同步筛查染色体病和单基因病,同时大幅提高了无创产前筛查对目标疾病的检测性能。

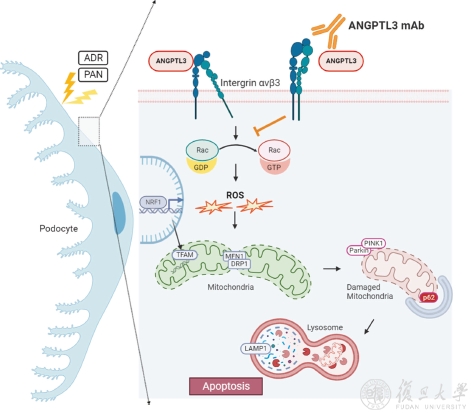

徐虹课题组原创蛋白尿性肾脏疾病治疗新方案

近日,Cell Death & disease正式在线刊登了国家儿童医学中心,复旦大学附属儿科医院肾脏科徐虹教授团队-吕倩影博士为第一作者的研究论文“Anti-ANGPTL3-FLD monoclonal antibody treatment ameliorates podocyte lesions through attenuating mitochondrial damage”。该研究率先将自主研发的抗血管生成素样蛋白3 (ANGPTL3)单克隆抗体用于足细胞病动物模型的治疗,并取得了显著疗效,为蛋白尿性肾脏疾病的治疗提供了新的思路。该研究是首次将抗ANGPTL3单克隆抗体应用于足细胞损伤-蛋白尿的治疗中,本研究结果提示靶向ANGPTL3可能成为治疗足细胞损伤-蛋白尿的新选择。

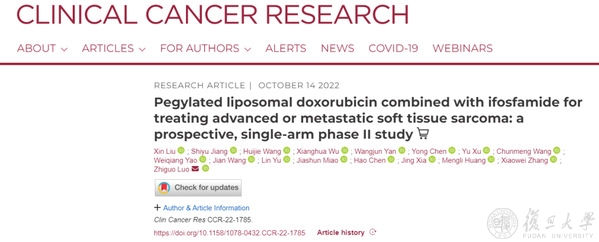

罗志国团队发表软组织肉瘤最新临床研究成果

软组织肉瘤是一组异质性肿瘤,晚期或转移性软组织肉瘤患者的预后仍然较差。2022年10月14日,复旦大学附属肿瘤医院罗志国教授团队在Clinical Cancer Research杂志上在线发表了 “聚乙二醇化脂质体多柔比星联合异环磷酰胺治疗晚期或转移性软组织肉瘤:一项前瞻性、单臂II期研究”的临床研究结果。本研究的结果表明PLD-IFO与之前报道的ADM-IFO具有相似的疗效和较低的毒性。因此,PLD-IFO为晚期软组织肉瘤患者提供了一种有效且耐受性良好的治疗选择。

宋少莉团队最新成果揭示低剂量131I和KN046“强强联合”提升免疫治疗应答率

近日,复旦大学附属肿瘤医院核医学科主任宋少莉教授科研团队的最新成果“Enhanced Antitumor Immune Responses via a New Agent [131I]-labeled Dual-target Immunosuppressant”被核医学专业TOP期刊 (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, EJNMMI)接收。本研究创新性地探究了低剂量放射性核素131I增敏PD-L1/CTLA-4双靶向免疫抑制剂在抗肿瘤免疫应答中的价值。

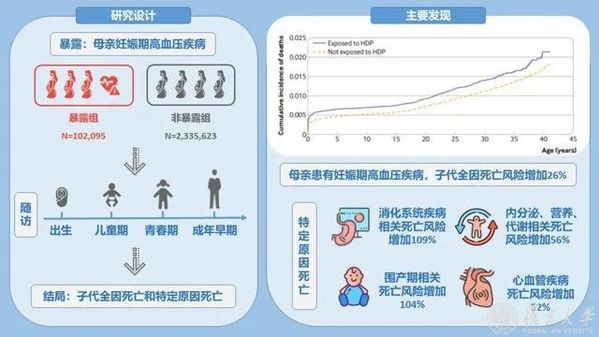

余勇夫和秦国友课题组合作研究在妊娠期高血压疾病领域取得进展

妊娠期高血压疾病严重威胁母胎健康和安全,是妊娠期常见的并发症,影响约10%的孕妇。近期,复旦大学公共卫生学院余勇夫、秦国友课题组和丹麦奥胡斯大学Jiong Li教授合作研究在妊娠期高血压疾病与子代健康方面取得进展。研究论文“Maternal hypertensive disorder of pregnancy and mortality in offspring from birth to young adulthood: national population based cohort study”于2022年10月发表于《英国医学杂志》(BMJ)。这项研究证明母亲妊娠期高血压疾病,特别是子痫和严重的子痫前期,与后代从出生到成年早期的全因死亡和各种特定原因死亡的风险增加有关。

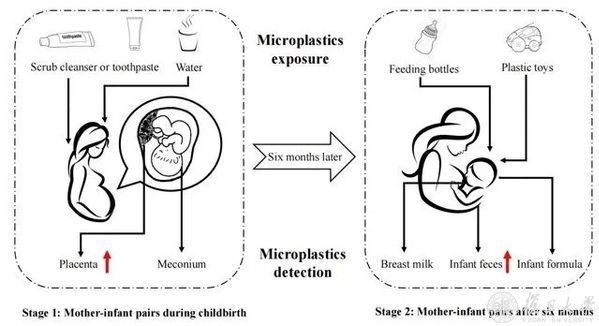

董瑞华课题组在母婴微塑料暴露研究领域取得进展

近日,复旦大学公共卫生学院董瑞华课题组在母婴微塑料暴露研究领域取得进展,在著名环境科学领域期刊Science of The Total Environment和Environmental Science & Technology上分别发表了题为“Detection of Various Microplastics in Placentas, Meconium, Infant Feces, Breastmilk and Infant Formula: A Pilot Prospective Study”和“The Association Between Microplastics and Microbiota in Placentas and Meconium: The first evidence in human”的最新研究成果。研究发现在胎盘、胎粪、婴儿粪便、母乳和婴儿配方奶中均可检出多种MPs,饮水和使用磨砂的洁面膏或牙膏可能是孕妇的潜在接触来源。母乳喂养与奶瓶及塑料玩具的使用可能是哺乳期婴儿的潜在接触来源。同时,MPs暴露可能会对胎盘和胎粪微生物群落造成不良影响。

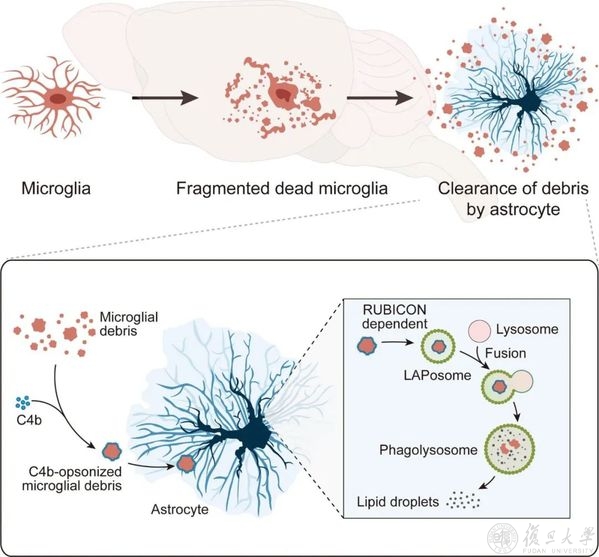

彭勃团队揭示小胶质细胞碎片的清除机制

复旦大学彭勃团队长期专注于小胶质细胞更替的研究,在其前期研究的基础上,利用多种研究手段,进一步探究了小胶质细胞在更替过程中死亡细胞碎片的清除机制。研究成果以Microglial debris is cleared by astrocytes via C4b-facilitated phagocytosis and degraded via RUBICON-dependent noncanonical autophagy in mice为题发表在Nature Communications上。

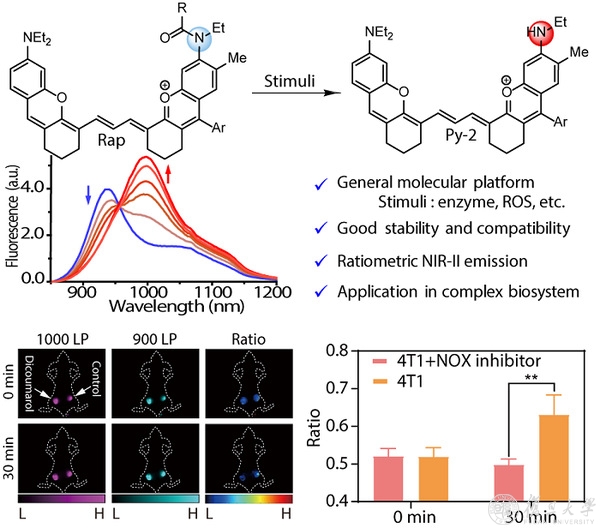

雷祖海课题组在比率响应型近红外二区荧光分子影像平台取得进展

药学院雷祖海课题组在近红外二区(NIR-II)荧光成像领域取得进展。研究项目设计并构建了一个NIR-II比率型荧光探针分子平台,可实现对活体深层组织内酶等生物分子的量化可视化监测,相关成果以“Polymethine Molecular Platform for Ratiometric Fluorescent Probes in the Second near-Infrared Window”为题,以通讯形式发表于化学国际权威期刊Journal of the American Chemical Society。 该工作设计了一种发射处于近红外二区的分子平台Py-2,该平台具有很好的普适性,基于此分子构建了两个比率型分子荧光探针并实现了对活体深层组织内酶、ROS/RNS等生物分子的可视化量化监测。作为平台分子,Py-2可以很方便的被开发成各种检测目的的NIR-II比率型分子荧光探针。

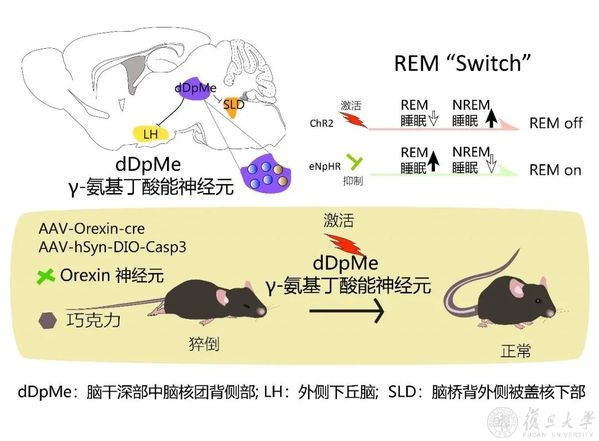

黄志力课题组发现中止REM睡眠新核团及环路机制

睡眠由非快眼动(NREM)和快眼动(REM)睡眠两个时相构成。REM睡眠与记忆巩固、情绪疾病、神经退行性疾病、压力应激等密切关联,但REM睡眠发生和终止的神经生物学机制未明。临床上,下丘脑食欲肽神经元变性为特征的发作性睡病患者,在清醒状态下常发生猝倒,并伴随脑电信号theta波升高、肌张力消失等REM样睡眠表型。猝倒发生机制和干预策略有待阐明。2022年10月25日,药理学系黄志力教授团队在Cell Discovery杂志发表论文,报道了终止REM睡眠新核团及神经环路机制,发现位于脑干深部中脑核团背侧部(dDpMe)的GABA能神经元能高效终止REM睡眠,防止REM睡眠过长,减少发作性睡病猝倒的发生。

李华伟团队取得感音神经耳聋和毛细胞再生基础研究新进展

10月25日,再生科学领域TOP级期刊 npj Regenerative Medicine在线发表了题为“Loss of Mst1/2 activity promotes non-mitotic hair cell generation in the neonatal organ of Corti”的研究性论文。该研究发现调控Hippo信号通路的关键蛋白Mst1/2可以促进小鼠耳蜗毛细胞再生,为进一步深入研究内耳毛细胞再生的机制和途径提供了新的思路。眼耳鼻喉科医院李华伟教授、孙珊研究员、于慧前副主任医师为本研究共同通讯作者,鲁小玲博士、于慧前副主任医师、马艽遥和王锟琨为共同第一作者,郭荦副研究员提供生物信息学分析。

葛均波院士团队综述缺氧诱导因子和心血管诊疗关联

2022年10月,中山医院葛均波院士/李华研究员课题组在Cell Press旗下的Trends in Molecular Medicine正式发表题为“Molecular basis and clinical implications of HIFs in cardiovascular diseases”的封面综述。该文章深度解析了以HIFs为核心的时空调控网络,详尽归纳了心血管疾病中HIF-1α/2α/3α时空特异性的临床意义,并提及基于HIFs动态平衡和转换的心血管治疗新策略。精准区分HIFs异构体的时空特异性和深入研究它们在细胞、组织以及疾病不同时期的作用、分子互作具有非常现实的临床意义。由此而设计出的药物和其他干预措施将会成为心血管疾病中富有前景的一种新治疗手段。

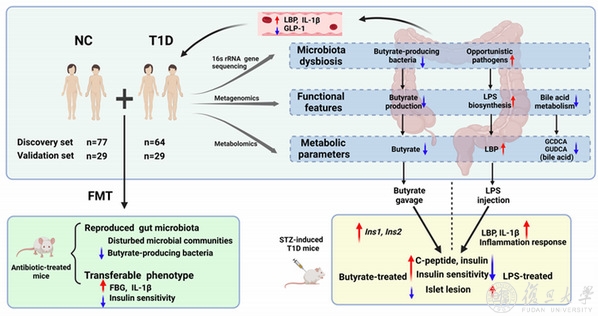

罗飞宏/季光团队系列研究揭示肠道菌群参与1型糖尿病

近日,复旦大学附属儿科医院罗飞宏主任联合上海中医药大学季光研究团队在国际权威杂志Nature Communications发表题为“Functional and metabolic alterations of gut microbiota in children with new-onset type 1 diabetes”的研究论文,通过微生物组和代谢组联合分析,进行初发T1D儿童菌群结构、功能和代谢物的分析,并在动物模型中进行因果关系和机制研究。该研究揭示了初发T1D儿童肠道微生物功能和代谢的紊乱,为基于微生物群的T1D预防和干预提供了潜在的途径。