复旦大学建校117年,校门历经多次变迁,每一次变迁的背后,都有一段值得叙说的历史。校庆之际,让我们打开层层叠叠的校门,走进复旦大学117年的光荣岁月。

始于1927,校门里孕育的,是“为人群服务”的理念

2017年11月,复旦上医创建90周年前夕,医学路上,一扇古朴的新校门落成揭幕。

若问上医人,哪扇门对他的人生影响至深,伫立于医学院路尽头的那扇校门无疑占重要一席。

悠悠医学院路,因“为人群服务、为人群灭除病苦”的上医而得名,自1936年以来,它便成了通往上医的必经之路。岁月流转,一代代青年经由医学院路校门迈入医学殿堂,立下医学生誓言,焚膏继晷的读书,又从这扇校门走上社会舞台,灭除病苦,为人群服务。

上医在此落地生根之前,校址曾有数度变迁,校门也几经更迭,其背后,则是中国人探索高等医学教育发展的艰苦创业之路。

1927年,国民政府在南京组建成立国立第四中山大学,并将医学院设在上海,颜福庆为首任院长。当年9月,医学院以上海吴淞前国立政治大学为院址开门办学,开启中国人自办医学院的新路。其后,随大学校名变更,医学院又先后更名为“江苏大学医学院”“国立中央大学医学院”。

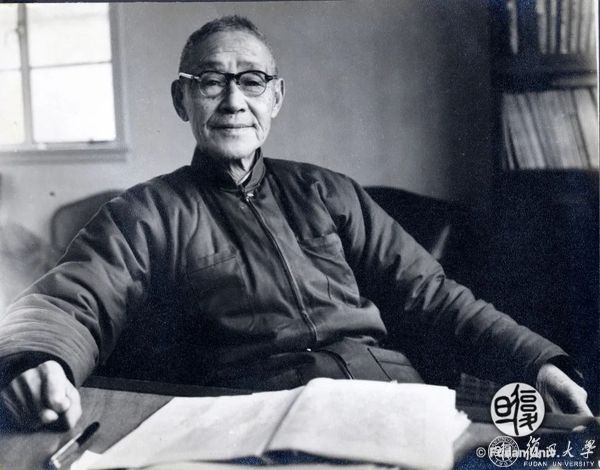

要办好国人第一所医学院,教师队伍建设是重中之重。建院初期,为了拥有一流的教师队伍,颜福庆广纳贤才,大力聘请学有专长的医师走入校门,后来被评定为一级教授的谷镜汧、徐丰彦等教授便是第一批入职的青年教师。

颜福庆

主持校务期间,颜福庆倡导公医制,反对私人开业,坚持教师专任制。同时,医学院严格把握学生入学、升级和毕业关口,学生淘汰率高,管理严格。

严到何种程度呢?1928年11月,院务会议决定,学生单科成绩60分为及格,总平均分以70分为及格,一年中有一门主要课程不及格则要补考,两门主要课程不及格留级1年,三门主要课程不及格直接退学,可见一斑。彼时,学院仅有教师9人,教职工3人,一、二年级学生29人,但严谨求实、勤奋进取的校风便从这40余人开始奠定。

想起求学时光,首届毕业生林兆耆的内心充满了温情。在他的印象中,吴淞的宿舍是U字型的,教授们如蔡翘、汤飞凡等带着家人与学生们住在一起,朝夕相处,颇有大家庭的意味。“总之,吴淞时期的母校,创办伊始,物力人力,远不逮廿年之后的枫林桥,但是当时的整个学校,自院长教授以至学生,都一心一德,尽了各个岗位的努力,学风之良好,无以复加,上医之有今天,创办时的基础努力,是不可否认的。”

踏入校门的学子珍惜学习机会,养成勤奋进取的学风,踏出校门后,以严谨求实的态度行医济世。医学院为社会输送了一批批优秀医生,同时也为自身培育了一批批卓越人才。

毕业后,林兆耆先赴中国红十字会总医院工作,后赴英深造,归国之后回到母校任教,成为中国内科学的奠基人之一。除林兆耆外,张昌绍、苏德隆等留任母校的名师大家,也是在吴淞校址求学的早期毕业生。

此外值得一提的是,作为中国预防医学和公共卫生学的奠基人之一,颜福庆主张医生应为社会、为人群服务。为贯彻这一理念,主持校务的同时,他亲自组建公共卫生科,兼任公共卫生教授,并创建吴淞卫生所作为公共卫生教学实验区,规定医学专业的学生必须走出校门,到公共卫生教学区实习1个月,将“为人群服务”的理念融汇于教学过程中。

然而好景不长,1932年,烽火中断了上医的“吴淞时代”,也开启了她颠沛流离、艰苦图存的岁月。

随着“一·二八”淞沪抗战爆发,吴淞校舍毁于侵华日军炮火,颜福庆加入上海市民地方维持会,负责伤兵救护工作。上医将中国红十字会总医院改为后方第一医院,上医师生分赴后方医院、难民收容所、维持会办事处,踊跃参加医疗救护。

为了尽快复课,上医在中华红十字会第一医院(“中国红十字会总医院)旁建造了两幢四层临时校舍。同年,教育部决定将国立中央大学医学院分拆为独立建制,正式定名为“国立上海医学院”,颜福庆继续任院长。海格路上那扇简朴的铁门,挂上了“上医”的招牌。

1933年,颜福庆任上海医事事业董事会总干事。此时的他有了更大的梦想,希望以上海医学院为核心,由附属医院、护士学校等共同组成集医疗、教学、科研为一体的上海医事中心,为更大的人群服务。

其后,他邀请黄炎培先生为上医校歌作词:“人生意义何在乎?为人群服务!服务价值何在乎?为人群灭除病苦……”

小小的校门,空间捉襟见肘,海格路临时校舍容纳不下梦想。颜福庆发起筹建上海医学院新校舍和中山医院的倡议,经多方奔走劝募,终于在与法租界隔浜相望的枫林桥畔征得土地100余亩。

1937年4月,上医举行新校舍暨中山医院开幕典礼,沈家浜路的校门挂上了“国立上海医学院”的招牌。一个月后,沈家浜路正式更名为“医学院路”。经10年创业,此时上医教学人员扩充至77人,在校生增至154人,教学医院床位扩充到840张。

然而,当上医师生在新校门里迎接新生活时,战火再度来袭。

1937年8月13日,“八一三”淞沪会战爆发,战地救护工作成为上海医疗界的当务之急,颜福庆成为“中国红十字会上海市救护委员会”的主任委员。

8月16日,颜福庆将刚启用四个月的中山医院改为第六救护医院,因为上医枫林桥校舍地处战争前线,为避免战火,学校迁回租界内海格路临时校舍维持教学,枫林桥校舍改作临时伤兵医院以收治伤兵。

其后,随着战事发展,上海沦陷,包括枫林桥校舍在内的华界被日军侵占。为保存薪火,上医师生开始了漫长的内迁征程,先迁至昆明市郊白龙潭,又迁往重庆歌乐山龙洞湾。

头顶青天,脚踏山地,歌乐山上,校门重开。“沿着山路往上走,没多久就能看到伫立在山上的校门——一块白底黑字竖立的横牌,上面写着‘国立上海医学院’。”这是彼时上医学子对校门的印象。

战时歌乐山条件艰苦,但上医对学生学业的标准和要求未有丝毫放松,甚至还实行更严格的淘汰制度。据1944级学生王簃兰回忆,“第一学期开学时有108名学生,到二年级时剩下52人,三年级只有30多人了”。

最艰苦的条件中,红色火种在播撒。1939年,计苏华、聂崇铭、王士良三人组成了上医第一个学生党支部,并一起迁往大后方,密切联系群众,将抗战进行到底。歌乐山岁月,上医“员生一致,团结专心向学,为国服务,始终不懈”,共同建立起了集医学教育、医学临床、公共卫生、护理、药学等于一体的“大后方医事中心”。

抗战胜利后,重庆师生分批返沪。枫林桥校舍受日军破坏,损失惨重,多方努力修复后,医学院路校门重启。此后,上医重整旗鼓,恢复教学与医疗工作,在中共上海及地下党的领导下迎接解放,为新中国储备了一批医疗卫生及保健事业的生力军。

随着新中国成立,上医历史翻开全新一页。医学院路校门换上了“上海医学院”新校名,院系调整后,更名为“上海第一医学院”。

解放后的上医,大师云集,群星荟萃,汇聚16位一级教授,遍及基础、临床、公卫等各学科,且多为国内该学科的奠基人。在这里,一条探索社会主义高等医学教育发展之路正式开启。

从沈克非教授在中山医院施行全国首例脑肿瘤开颅手术成功,到石美鑫教授领导的胸科研究所自力更生研制成中国第一台静立垂屏式人工心肺机,从崔之义教授在世界上首创将真丝人造血管用于临床获得成功,到杨东岳教授和汤钊猷院士等施行国际首例游离足趾移植再造拇指并获成功,从苏德隆、俞顺章等教授在国内首先提出饮水与肝癌相关的假说,到汤钊猷院士提出小肝癌早诊早治新概念,从顾玉东院士在手功能重建、臂丛神经损伤的基础与临床的研究取得令世人瞩目的成果,到沈自尹院士在中西医结合领域开拓了新的研究方法,从王正敏院士带领科研队伍完成中国首台多道程控电子耳蜗,到闻玉梅院士带领卫生部医学分子病毒学重点实验室在乙肝病毒持续感染机制和免疫耐受研究方面获得领先的研究成果……

上世纪50年代至90年代,依靠一流的教授和专家,上医坚持艰苦创业、不断追求创新,在新中国成立后创造了多个第一。

志愿军医疗手术队会议,右一为总队长黄家驷,左一为石美鑫

从抗美援朝时期,黄家驷带领多批医疗大队和“技术顾问团”奔赴朝鲜前线投入救援工作,到苏德隆带领队伍在血防战线为“送瘟神”奋力拼搏,从50年代毕业生服从国家需要奔赴康藏公路、地质队等祖国最需要的地方,到60年代“指点江山医疗队”和“祖国医药探索队”前往贵州、四川的山区和农村为当地人民送医送药,从1988 年为防治上海甲型肝炎、寻找病原作出巨大贡献,到前往遭到特大自然灾害和工矿交通重大事故等抢救伤员……

在国家和人民需要的时刻,上医白衣战士一次次挺身而出,以实际行动为“为人群服务”作了最好的诠释。

不能遗忘的是,1956年至1959年,在钱惪、左景鉴的带领下,大批功成名就的上医专家教授和风华正茂的青年才俊溯江而上,西迁重庆,在荒坡中建设重庆医学院。重医校门背后,是上医二度西迁、开拓兴学的历史,是上医人为大西南医学教育和卫生健康事业书写的篇章。

艰苦创业,医路前行。从建校至2000年,上医为国家培养了数以万计的医药卫生优秀人才,为国家医药卫生事业作出了巨大贡献,成为国内外著名的高等医药卫生学府之一。

1985年,医学院路校门迎来新的更名,上海第一学院正式改名为上海医科大学,开启迈向建设一流医科大学的新步伐。4年后,国家教育委员会公布国家重点学科,上医13个博士点被评为国家重点学科,名列全国医学院校之首。

又5年后,上海医科大学顺利通过“211工程”建设项目的部门预审,成为上海高校中第一所通过预审的大学。