人们熟知钟鸣是从那个令人泪目的逆行背影开始的。

1月23日小年夜当天,复旦大学附属中山医院重症医学科副主任钟鸣接到国家卫健委指令,前往武汉参与抢救新冠肺炎危重病人。他取消了澳大利亚家庭之行,在妻子和女儿的送别下,当天下午就坐上了去往武汉的高铁,成为了上海驰援武汉的第一位医生。行前,女儿与他深深一抱:“爸爸,我们等你回家!”

即刻出发的钟鸣,驰援的是武汉疫情最为严重的金银潭医院,钟鸣负责的病区,又是其中病人病情最危重的重症监护室。在金银潭医院南楼六楼临时改建的重症监护室,钟鸣与来自各省市的第一批支援的医护人员开启了与陌生病毒的对战。

1月23日,武汉封城,钟鸣当天逆行武汉,4月6日返回上海。4月8日,武汉解封。钟鸣几乎见证了武汉从按下“暂停键”到按下“重启键”的全过程。

钟鸣说,当疫情大浪袭来,他们是最先迎接惊涛骇浪的那块礁石。在奋战的南楼里,作为医疗组长的钟鸣总是带头冲进病房,在大家眼中,他是专业而训练有素的“全能战士”,但钟鸣始终认为他不是英雄,只是自己所做的“对得起良心”,这就足够重要了。

钟鸣(左四)小年夜驰援武汉

“害怕和病人建立感情,跟自己说要理性”

到武汉的第二天上午,天气阴沉,下着小雨。钟鸣等4位国家级专家在宾馆一楼集结。国家卫健委专家组成员、东南大学附属中大医院副院长邱海波教授、北京协和医院ICU主任杜斌教授对他们说,“我们武汉之行的主战场,是危重症病人最多的金银潭医院。”从此,金银潭这个名字,就深深烙刻在钟鸣的心里,再也无法从他生命中抹去。

记者:您接到任务的那一刻心情是怎么样的?

钟鸣:接到任务是1月23日上午,正值武汉封城。当时我正在上海市疾控中心参加视频电话会议,我接到了邱海波教授从武汉打来的电话,他说他和杜斌教授都在武汉,问我能不能过来。

当时我对武汉的情况有所了解,对这种突然的任务也不陌生,这在我们重症医学领域是比较常见的,接到电话那一刻,我大概就知道我过去是要干嘛了。其实对于我个人而言,我在那一瞬间就很坚决了,心理没有任何犹豫,我是肯定要去的。所以我当时对邱教授说,我个人没有问题,后来请示了科室和医院,他们都很支持很同意,很快我就回去收拾东西了。

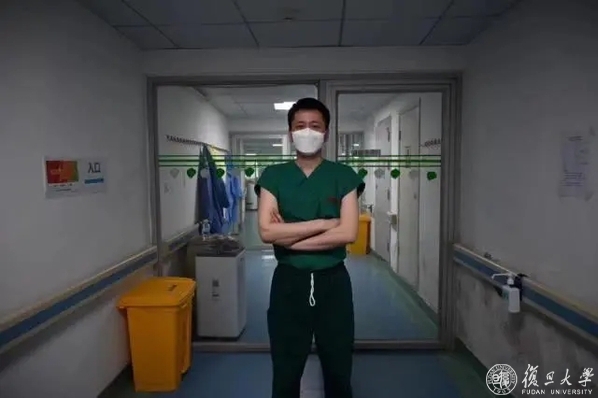

钟鸣在病房内

记者:对于您的决定,家人怎么看?

钟鸣:首先家人有担心是肯定的,就像我以前去汶川一样,我可以理解这种担心。但是这么多年了,家人都习惯了我的工作状态,他们经常会看到我半夜、节假日接到电话就出去了。所以,他们也理解我的职业特性,很支持我的决定。尤其是我的爱人是在武汉读的本科,她的大多数同学都在武汉当医生,直面病毒,所以她当时很支持我。

复旦大学附属中山医院外科监护室医生何义舟为钟鸣壮行而作

记者:能分享一下您初到武汉时的感受吗?和您之前设想的有什么差别?

钟鸣:当天武汉封城了,我们是国家卫健委指派的专家,也不能直接进入武汉,我和其他几位专家是坐高铁到麻城北然后再由那里的车把我们带进武汉。那天我背书包上高铁的照片大家都看到了,到了麻城北下车,车上只有零星几个人了。当地卫健委的人先是把我送到武汉高速公路收费口,当时偌大的武汉高速路口没有一辆车,所有入口都是一个叉,写着禁止通行;之后武汉卫健委的人把我接到武汉市区。到武汉已经晚上十点多,天下着小雨,路上没有一个人,第二天分配任务到了金银潭(医院),从此这三个字也深深留在我人生当中永远无法抹去。金银潭的绿化很好,像个公园一样,给人很安静祥和的感觉,但我们知道要面临的是什么任务,所以这种幽静也显得很凝重。

记者:您之前曾多次说此次疫情“超出我们对疾病的认识”,您觉得这次的抗疫与之前参与的重大事件救治工作的感受有何不同?

钟鸣:说实话,没走进病房的前一刻,只是有一种未知,但没有太多的恐惧。但我第一次走进ICU,慢慢我就开始了解接下来面临的巨大挑战。我们换上防护服进入病房。一进去就感觉这里和外面凝重气氛不一样,病房内非常忙碌。带着头套、三级防护装备的医护人员不停穿梭,很多病人的呼吸机监视仪都在报警,甚至到武汉的第一天晚上,病房里就有四个病人去世,殡仪馆工作人员抬着耀眼的桔红色担架也在我们旁边不停穿梭。

在这个过程中,其实也有感到害怕的时候。之前在汶川地震的时候,住过帐篷,坐过军用无人飞机空降到地震中心,我都没有害怕过,但这次真的不一样,因为越工作越发现我们对这个病毒不了解。对于医护人员来说,只要你感染上了,你可能就会像你治疗的病人一样躺在床上出现一样的情况,这是最让人感到压力大的。

一开始,我想象中的ECMO力挽狂澜的效果也并没有达到。当然现在回过头来看,当时是受到时机、技术条件、人力资源等因素的限制,但在当时的情况下,给我们打击很大。

这次疫情对我们医护人员情感上的挑战也很大,它真的挺折磨我们的,过去病人转到ICU来,或者已经昏迷或者用口插管用呼吸机,我们和他们没有交流,但这次我们和病人有交流,有情感联系,所以病人突然离去真的让我们很难受。

我们接触的很多病人虽然病情很严重了,但仍然非常清醒,能和你沟通交流,他不断表达出求生的意愿和对你支援的崇高敬意,甚至还会跟你说他家里谁谁谁也在住院,你很快就和他建立起情感的联系。尤其在当时困难时期,这种情感联系更容易建立,但是有一天他突然离世了,你没有任何预想,这对医生来说真的很难接受。

其实我是很理性的人,也经历过很多重症抢救,大部分时候都是理性占据上风的,我觉得我心理承受能力很强,但是这一次给我的打击是最大的,因为疾病本身和疫情带来的对人的情感的冲突前所未有。尤其在疫情早期,面对患者一次又一次的突然离开,我们很难做到不感性。

“没有人退缩过,就是没有人!”

在武汉前线,除了患者,还有一群钟鸣称之为“战友”的人让他念念不忘。这批和钟鸣一同奋战在金银潭南楼六楼的医护人员来自全国各地,他们的人生在这里产生了交集。在金银潭奋战的日子里,这支临时组建的队伍显示出了空前的凝聚力。

回沪当天,钟鸣在他的朋友圈写道:“这一天终于来了。我的战友们,我认不出你们多数人的容颜,记不住你们的名字,不知你们归往何处家乡。我想说一声再见,那意味着真是再见,天南地北的朋友们。我会记得2020的冬春之交,金银潭南楼高区的不凡,直到永远。”

记者:刚到武汉时面临的最大的困难是什么?后来是如何发生转变的?

钟鸣:在金银潭医院,我所在的病区是由临时病房改成的ICU,把我安排在六楼,当时杜教授跟我说六楼条件会艰苦一点,我去了才发现什么叫艰苦。在普通病房里放了呼吸机和监视仪就变成了ICU,最重要的是,一开始南六楼队伍是临时组建的,很多都是本来其他科室、没有任何ICU工作经验的医护人员。

我们制定了当时情形下的规章制度,详细到哪一天哪个病人谁来管,下一个病人谁来管。我们定规章制度的原则就是在这个地方想要减少护士的走动,我们做的所有事情就是尽量保存大家的体力,让工作做得优化,尽量白天把所有的事做好,减轻夜班的负担,因为夜班实在是太壮烈了。

一开始治疗效果不太好,我有点懵,说实话从来没有这种体验。我开始把每个病人每天的信息,全部手写一遍记下来,所以我有了很厚的一本工作日记。我每天要去看这些数据,它的规律是怎么样的?前面的病人去世了,他留下了这些数据,总会给后面的病人提供一些帮助。就是在慢慢的探索中,我们找到了一点点的端倪和规律,然后情况开始逐步改善。

真的很难界定哪一个时间点是转折点,所有的工作都是一天一天、一点一点地做,一段时期之后慢慢有了改善。同时,政府也相应地制定了很多政策,整个社会资源也动员起来,使得我们在前线的人很明显地感受到了这种变化,所以到后面情况越来越乐观。在工作了一段时间之后,有一天我们没有一位病人去世,所以第二天早上交班的时候,我们全体都在鼓掌,说这是一个伟大的胜利。

我觉得疫情早期非常艰苦,千头万绪,但是坚持下来总是能看到希望的,就像我坚持记录的那些数据。我工作将近20年,中山医院就是这样的一贯作风,很务实,一切为了病人,脚踏实地一点一点做好实际工作。

钟鸣在武汉金银潭医院重症监护病房支援

记者:您在回沪前曾说,这70多天里发生了太多的事情,需要很长的时间去消化。能和我们分享一些在前线和共同奋战的战友、患者之间的难忘时刻吗?

钟鸣:现在回过头来看,当时一方面是面对病人,另一方面是我做出任何决策之后,我们的医生护士也会跟着要去做,所以当时对我而言,给出意见是一件很沉重的事情,我会担心我作出的决定会不会让他们扑进去做一些可能收效不大的事情。我会觉得,他们都很不容易,我不能给他们施加无上限的压力。在当时情形下,我们其实有很多做得不是太完善的地方,但是我每天早上交班都跟大家说,“我觉得你们做得很好。”

我们南楼六楼的医护人员来自全国各地,但就是我们这支临时组建起来的队伍,展现出的凝聚力是空前的,很多人体现出了极其强大的心理韧性。很多年轻的护士,她们也是一个人两个人来的,她们是待在病人身边是最久的人。自始至终,这支队伍里没有人退缩过,就是没有人!我从来没听到过谁说我不行了,我要回去,没有,就是坚持!甚至后来有医疗队要来轮换我们,当时我们整个团队都不愿意走,觉得要坚持到最后。这跟打仗很像,没有打到最后胜利,你要提前从战场上离开,很多人都会难受。最后决定要轮换的时候,我在查房,遇到团队里一位山东护士,我跟她说挺好的,马上可以轮换了,当时她就哭了,她说不差这几天,想跟着我坚持下去。

到了后期,我们整个团队已经变成了久经沙场的老兵了,对战场没有任何畏惧,甚至有点亢奋,后期我们做任何事情都是毫不犹豫的,很多时候我们甚至根本都感觉不到病毒的存在了,进病房是一件很坦荡的事情。

医护人员和患者之间也建立了深厚的感情,已经超越了普通意义上的医患关系。南六病房有一位特殊病人,1月27日转入ICU,住院长达2个月,他陪伴了我们大多数的支援时间。医护人员想倾尽一切留住他。有个护士每天给他发个消息,连续发了大概20多天,患者终于缓过劲来,有能力去回个消息。“我今天回你了,我每天收到你的消息,知道你们在鼓励我让我坚持,但我一直没回你因为我实在没力气,我一直在和死神搏斗。”每天那个护士都会给他准备各种水果。可以看出,医护人员真的像照顾家人一样在对待患者,最后这个患者治愈出院,从头到尾整整用了两个月的时间。

另外,在我们最困难的时候,其实我们身后还站着很多无名英雄,他们就是武汉的志愿者,现在很多人把功劳记在我们身上,其实也要看到志愿者们的无私付出。有很多志愿者和我联系,他们在我们最困难的时候,想尽办法为我们筹集了很多急需物资送来,这对于当时的我们是非常大的帮助。

记者:从这段经历中,您收获了什么?

钟鸣:离开武汉前,在金银潭医院总结的时候,我说我们做得可能不够好,但是我们对得起良心,这就足够重要了。我们作为最早被巨浪拍打的那块礁石去接受考验,可能承受了最大的冲击力,但是我们坚持下来了,我们没有退缩,虽然过程是充满艰辛的,但是这段经历也赋予了我们人生别样的意义。

对我来说,这绝对是一次质变的淬炼,炉火的温度大概有几千度。首先是专业的迅速成长,在短时间内连续高强度接受这么多复杂的病例,病人一次一次用生命告诉你,你的判断是对是错。从情感来说,这次在前线经历得太多,今后内心肯定会更加强大。另外,在这个过程中,还结识了来自全国各地的很多最真挚的战友。这次疫情之前,知道钟sir的人比知道钟鸣的人要多,到了武汉后,我们整个病房都叫我钟sir。当我后来要离开的时候,他们又给我起了个昵称“六神”,说我是南楼六楼的战神,大家就叫我这个名字,不叫钟Sir了。

其实这是一种六楼的文化,也是整个武汉地区的一个缩影。为什么大家都特别信服我?回过头来看,我平时在中山医院接受的那些严格的训练,在武汉前线都开始发挥作用了。队员们觉得我是“全能战士”,从技术上很信服我,而且觉得我作为队长,所有事情都会带头冲在前面,进病房为病人做完检查治疗后,我也会让队员先出去,所以他们也特别服这一点。

钟鸣在武汉市金银潭医院病房清洁区留影

“医学直面生命,以人为本是最高境界”

钟鸣1996年考入上海医科大学。毕业后进入中山医院工作。2015年起,钟鸣担任中山医院重症医学科副主任。2017年至2018年,钟鸣赴美国伊利诺伊大学医学院博士后研究站工作,师从国际血管内皮研究领域国际权威Dr.Malik,重点研究肺损伤修复。

钟鸣的经历正是一个医生的典型成长轨迹,不断学习,更新知识,更新理念。作为校友和前辈,钟鸣对医学生们也有寄语。

记者:您为什么会选择从医?尤其是选择重症医学领域?

钟鸣:最初选择学医其实是遵从了家人的意愿。后来在从医的道路上,特别是从事临床工作的过程中,深感当时的选择是正确的。医学这个职业很崇高,它既有生命科学的复杂性,有很多未知的领域值得去深入探索;也是一门富有人文精神的学科,是实现助人的一个载体,能够很好地体现对于社会的价值和贡献。

在我学医的时候,重症医学还是个很年轻的学科,当时也面临过其他选择,但我更喜欢进入一个全新的领域,在未知的世界里探索,和这个学科一起成长,甚至通过自己的努力为学科的进步打上自己的烙印。

重症医学是一门非常专业的学科,负责危重症病人的救治工作。在救治过程中,我们遇到很多过去在传统意义上已经救治无望的病人,通过学科的力量和医护人员的努力,能够使得他们奇迹般地延续生命,甚至能够恢复很好的生活质量,这些案例都给予我们无穷的力量和希望,让我们坚守重症医学这个领域。

钟鸣结束隔离后回到医院,受到医院同仁热烈欢迎

记者:通过这次疫情也让很多人看到了医护人员的辛苦,您作为师长,有什么话想要对医学生以及怀揣医学梦的学子们说的吗?

钟鸣:医生是一个崇高的职业,选择了崇高,也意味着要承担更多责任。学医是一个充满艰辛的过程,从进入大学开始,医学生就要面临大量的理论学习和不断的临床实践探索,而随着社会的发展,疾病的变化,医学也在不断变革,因此,对于医生而言,学习是终身的。人类和疾病的斗争永无休止,医生的学习也永不停歇。

医学是一门直面生命的学科,以人为本是医学追求的最高境界,这次疫情中,我们看到了很多暖心的人文关怀,医患之间也成为携手抗击病魔的战友,医学的价值在前线得到了充分的体现。