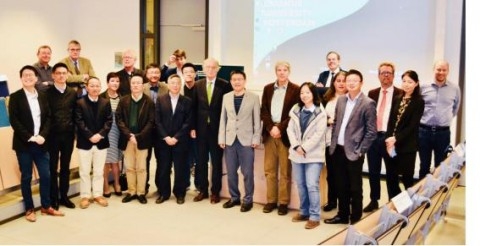

为进一步探讨和比较长江与莱茵河流域的异同,针对共同面临的问题寻求解决方案,继2017年10月于复旦大学成功举办第一届研讨会之后,5月23日至25日,第二届长江与莱茵河比较研讨会在荷兰鹿特丹和莱顿召开。本届研讨会由鹿特丹伊拉斯姆斯大学、莱顿大学和复旦大学共同主办。共有来自中国、荷兰、德国、法国等国的近30位学者与会,围绕经济和商业、劳工和社会、文化和宗教、政治和司法、环境与生态等议题,对长江和莱茵河的历史与现状展开讨论。

会议开幕式由会议主要召集人之一、伊拉斯姆斯大学历史学系教授Hein Klemman主持,伊拉斯姆斯大学大学校长Kristel Baele,复旦大学中华文明国际研究中心副主任、复旦大学哲学学院教授李天纲,以及中国驻荷兰教育参赞孟庆余分别致辞。

23日的研讨会在鹿特丹伊拉斯姆斯大学举行。上午的会议围绕“河流流域的经济方面”展开,涉及议题包括航运、驳船和根据航运需要调整航道,沿河的商人及其联系人,以及其他运输方式的竞争等。复旦大学教授王振忠、法兰克福大学教授Ralf Banken、厦门大学教授陈瑶、Hein Klemann和南京大学教授范金民分别以《明清徽商与长江流域的木材贸易》《莱茵河沿岸的贸易与贸易者》《河流脉动:长江中游的木帆船与市场网络(1550-1850)》《荷兰船长与德国船主之间的竞争以及向蒸汽船的转变》《明清运河运输市场的考察》为题作了分享。

下午的会议围绕“河流社会的劳动和社会史”展开,讨论议题包含沿河的社会和文化融合,传播运输中的童工和女工,以及河居生活等。莱顿大学博士候选人徐冠冕、阿姆斯特丹大学博士Tamira T.J. Combrink、莱顿大学教授Marlou Schrover和复旦大学教授冯贤亮分别以《运至长江和莱茵河的殖民地商品:一段交织的历史》《基于奴隶经济的莱茵河商品贸易,1730s-1830s》《鹿特丹的德国和他国移民与鹿特丹的商业》《城乡之间:明清江南的水运环境与社会生活》为题作了分享。

24日的研讨会在莱顿大学举行,上午的会议主题为“河流社会下的政治和司法事务”,议题涉及现代市场关系及其制度,以及堤防建设、河流整治、水域管理和渠化等。特文特大学博士Nils Disco、中山大学教授吴滔和乌得勒支大学博士Joep Schenk分别以《跨国河流的监管——马斯、莱茵河和斯凯尔特河》《华洋杂处下的西津渡: 19 世纪京口江岸区域的社会秩序》《国际河流的政治监管》为题作了分享。

下午的会议内容围绕“河流社会下的文化、宗教事务”展开,讨论议题涉及宗教或民族主义的河流崇拜及其影响,关于河流的歌曲、诗歌和绘画及其传达的信息等。德国美因茨大学博士Pia Nordblom、鹿特丹伊拉斯姆斯大学教授Ben Wubs和德国法兰克福大学教授Werner Plumpe、莱顿大学教授包乐史、上海社科院教授王健分别以《自18世纪末以来的莱茵河浪漫主义和旅游业》《韦伯、新教伦理及莱茵河沿岸的资本主义》《下风板在中国和荷兰帆船上的使用》《棉业、海运与元代以降江南地区的黄道婆信仰为题》为题作了分享。

25日的研讨会在鹿特丹海洋博物馆举行,内容围绕“人类的河流利用”展开,主要涉及的议题包括河流管制及其后果、全球变暖和河流等。莱布尼茨社会与空间研究所教授Christoph Bernhardt、中山大学教授谢湜、莱茵河航运中央委员会博士Nobert Kriedel、南开大学教授余新忠分别以《河流作为一种资源和威胁:19世纪和20世纪莱茵河沿岸的环境问题和水资源管理》《17 世纪江南基层水利的社会与政治语境》《2018年莱茵河的低水位及其对内陆航运业和德国工业生产的影响》《清代长江流域城市水环境问题研究》为题作了分享。

为期两天半的会议,除了精彩的专题报告,与会学者们对每一环节的议题都进行了充分而热烈的讨论。此次会议中,与会学者也对下一届研讨会的形式和内容进行了商讨,并初步确定研讨会两年一届,第三届研讨会将于2021年在上海举行。